«El agua es una máquina del tiempo» de Aline Motta

Por: Karina Bidaseca

Este texto, escrito por Karina Bidaseca, fue leído en la presentación del libro El agua es una máquina del tiempo (2024) de Aline Motta, traducido al español y publicado por editorial Mandacaru. Su lectura pone en diálogo la obra de Motta con intelectuales afrofeministas como bell hooks o Audre Lorde para reflexionar sobre los cruces entre memoria, racismo y ancestralidad dentro de una «poética del mar».

I. Levitar

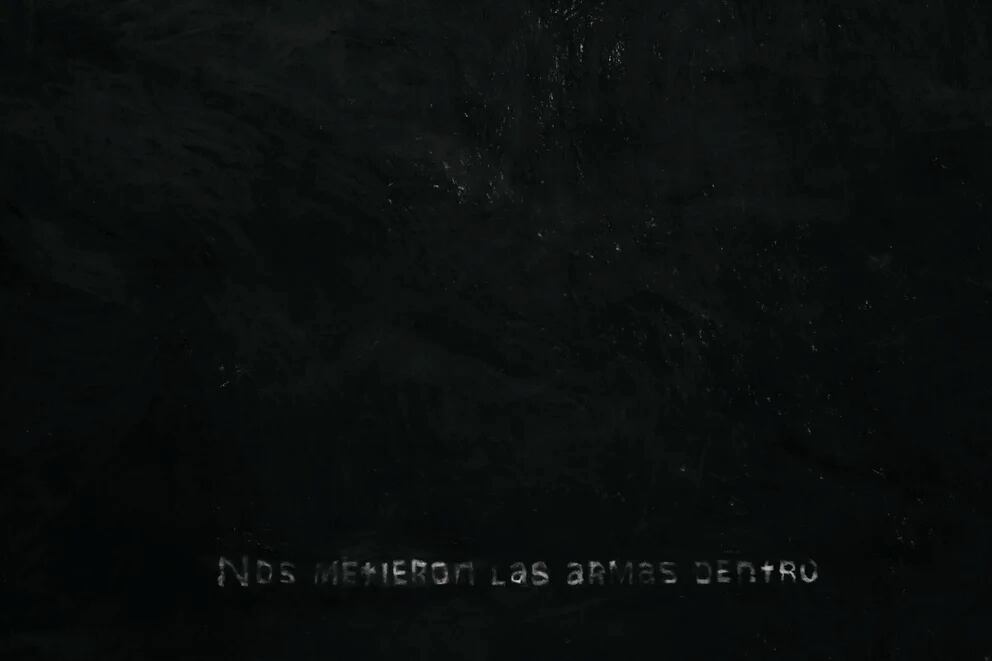

“Violencia como principio

racismo como base

genocidio como meta.”

Aline Motta, 2024:114

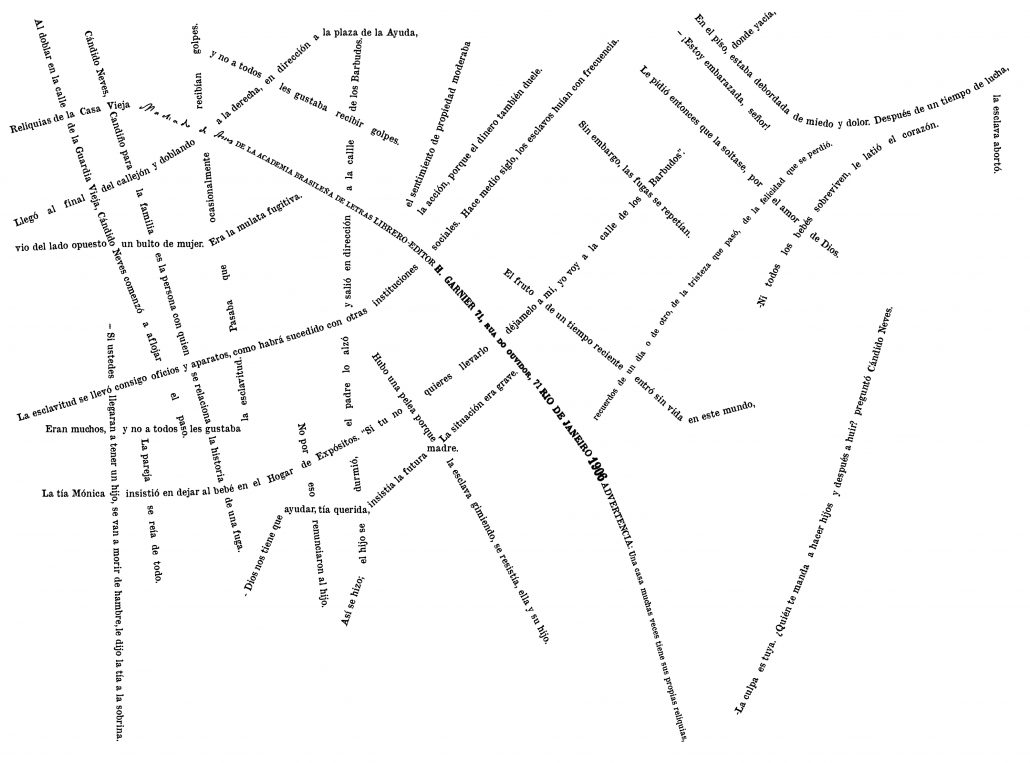

Las imágenes del film El agua es una máquina del tiempo de la artista Aline Motta, nos estremecen hasta lo más profundo de nuestro ser. Letras y artes visuales en estado de disolución, vehículos de memoria, promueven una plasticidad de lenguajes artísticos; la liberación de una misma.

La mirada que la artista multifacética nacida en Niteroi en 1974 lanza sobre Rio de Janeiro, la elegante y sofisticada ciudad del colono y de la realeza, se muestra teñida ahora de sangre. La batalla de Guanabara, las masacres de las poblaciones negras e indígenas se concatenan con la muerte de Ambrosina por tuberculosis ensuciando la piel de sus edificios. En su recorrido habitan las huellas de las luchas que tuvieron que librar esclavizadxs y amerindixs para resistir al embate colonial.

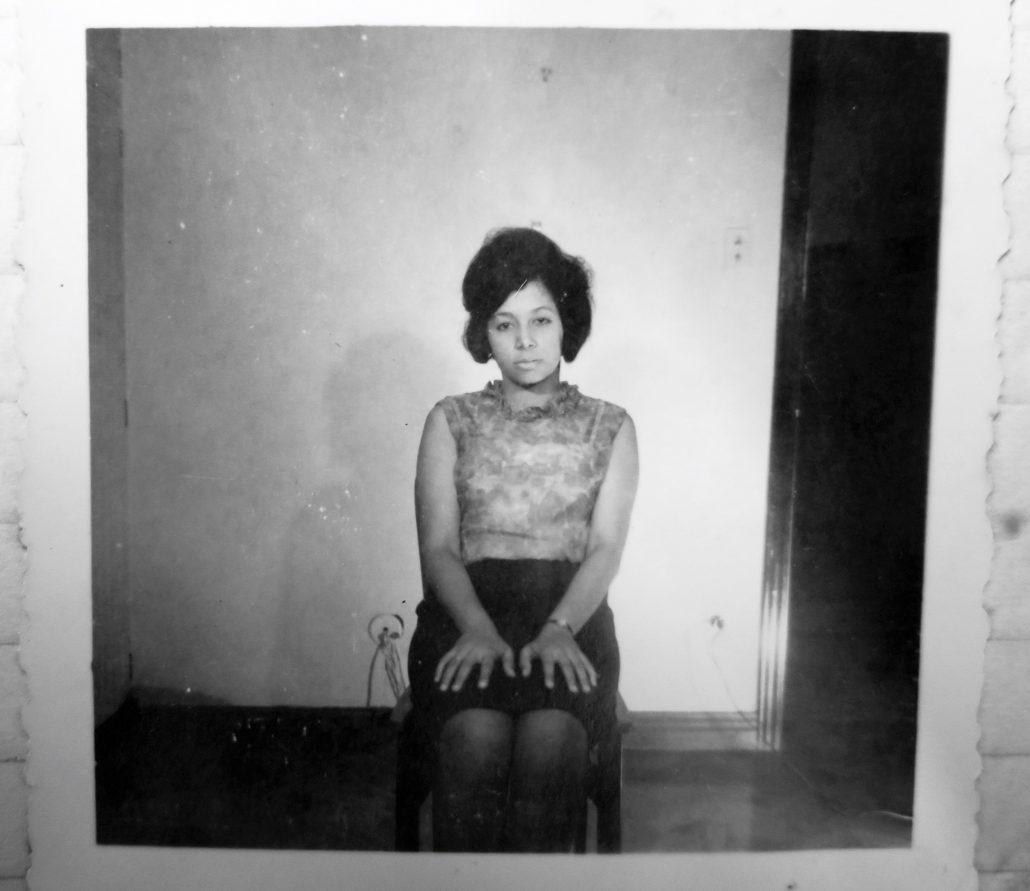

Ambrosina es su tatarabuela, y parte de ese linaje matriarcal de la familia en la que Aline proyecta la ancestralidad en su deseo de ritualizar la muerta simbólica.

Su obra me trae resonancias de la gran escritora afroamericana bell hooks, cuando en Trycicle. (1992) escribe:

“Si realmente me pidieran que me definiera, no comenzaría con la raza;

Yo no empezaría con la negrura;

No comenzaría con el género;

Yo no empezaría con el feminismo.

Comenzaría por despojarme de lo que fundamentalmente informa

mi vida, que es que soy una buscadora en el camino.

Pienso en el feminismo y pienso en las luchas antirracistas como

parte de él. Pero donde me paro espiritualmente es, firmemente, en

un camino sobre el amor” (bell hooks).

Su mirada habita la escritura fanoniana: “Las máscaras blancas caen cuando la pulsión de muerte asola en el encuentro con la mirada humillante del blanco que cebrea el cuerpo racializado: las miradas blancas, las únicas verdaderas, me disecan”, escribió el autor en “Piel negra, mascaras blancas” (1994: 115).

Absorta, narra la historicidad de un cuerpo que se transmuta en otro cuerpo dejando el rastro de la ancestralidad.

“La hija que se vuelve ancestral de la madre

memoria y vehículo

el agua es una máquina del tiempo” (Aline Motta, 2024: 237).

Toda una “literatura de rastros”, al decir del poeta martiniqués Édouard Glissant.

La inmersión por aire y agua son dos planos que estructuran el relato desgarrador del tiempo. En el video, por momentos, el dron que circunda la zona urbana de Rio de Janeiro se detiene, aproxima y aleja como un cuerpo que levita a merced de las energías cósmicas. Les caminantes se vuelven volátiles. Los autos invierten el sentido de la marcha. Se dislocan los sentidos. El tiempo adquiere otra densidad. El tiempo es un afuera del tiempo.

En ese intersticio de fugas, emerge el recuerdo del dolor, de la frustración y la impotencia; pero también de la risa y la ternura radical. Activando la fuerza de la poesía visual que resuena, quebrada por las respiraciones pausadas. Y las voces, y las vísceras, y las lágrimas, el agua es el medium. Lo es en gran parte en las obras de Aline.

II. En el fondo del océano

Su experiencia viva de deterioro y mutilación, la lleva a la afrofeminista Audre Lorde a recorrer las heridas del propio cuerpo, a atacar su representación para mudar radicalmente de piel.

«El racismo y la homofobia son condiciones reales en todas nuestras vidas en este lugar y en este tiempo. Les pido a todas las que están aquí que busquen en ese lugar del conocimiento en sí mismas y que toquen el terror y el odio de cualquier diferencia que vive ahí. Ven que cara lleva. Es entonces que tanto lo personal como lo político puede empezar a iluminar todas nuestras opciones» (Lorde, 1988: 93).

Escuchamos la voz de la protagonista: “Discutir racismo en mi familia era como entrar en esa parte del mar en que no se hace pie. (…) En la orilla no necesitábamos atravesar las olas”, recita Aline Motta (2024: 49). Y, dos páginas por delante, nos confiesa: “Me da rabia haber aceptado el dinero” (2024: 51).

“Las heridas no deben ser una fuente de vergüenza ya que son necesarias para el crecimiento y despertar espiritual” (p. 246) Para sanar, nos dice hooks, uno debe aceptar la propia herida. La piel, la herida colonial del racismo cotidiano y las cicatrices coloniales, la memoria encarnada en el cuerpo, ocupan un lugar central en tu camino artístico. ¿Cómo la artista logró atravesar esas heridas para sanar espiritualmente en una sociedad como la brasilera cuyo mito fundacional es la democracia racial?

Su voz grita que el racismo ha sido una constante, aunque paradójicamente, un lugar al cual se impedía llegar. Como el cuarto oscuro de las casas familiares, como el oleaje más turbulento del océano, la tranquilidad se hallaba en el silencio de la orilla, en la negación como mecanismo de supervivencia.

El historiador poscolonial camerunés Achille Mbembé dedicó sus libros a pensar la clínica del sujeto escindido. El trauma colonial es el peso del cual debemos liberarnos, concluye. Los flujos políticos de (des)pliegues afectivos permiten liberarnos de la maquinaria colonial que introyectó el opresor y que llevamos dentro.

Ante tanto desamparo, la escritura de bell hooks nos ofrece la radicalidad del amor como propuesta política. En su conmovedor libro Todo sobre el amor (2021) nos habla de cómo curarnos del dolor de un mundo que lidia con la herida colonial. Para la autora “la cultura contemporánea está impregnada de un peligroso nihilismo, que atraviesa las fronteras de raza, clase, género y nacionalidad. A todos nos afecta tarde o temprano” (p. 104).

«La dimensión radical del amor y la comprensión son cualidades más complejas de lo que parecen. El amor así entendido es mucho más “útil” y más difícil que pensar en la idea de bueno o malo, correcto o incorrecto, o decidir de qué lado se está», escribió bell hooks en Tricycle (1992).

III. El agua es memoria

Dejó un rastro de leche y sangre…

Ambrosina Cafezeiro Gomes.

En “Memorias de la plantación”, Grada Kilomba habló de la radical subversión epistémica de objeto en sujeto: “Soy yo quien describe mi propia historia, y no quien es descrita. Escribir, por tanto, emerge como un acto político. (…) como un acto de tornar-se, en cuanto escribo, me torno la narradora y escritora de mi propia realidad.” (2019: 28). ¿Cómo ha sido la experiencia encarnada con la escritura para Aline Motta?

Escrevivência que surge desde las letras de la gran escritora Conceição Evaristo,

“Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. […]. E se a voz de nossas ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela casa-grande, a nossa escrita não. Por isso, afirmo: “a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande, e sim acordálos de seus sonos injustos” (Evaristo, 2020, p. 30).

En la trilogía Pontes sobre abismos [Puentes sobre abismos], Se o mar tivesse varandas [Si el mar tuviese balcones] y (Outros) Fundamentos [(Otros) Fundamentos] Aline Motta logra evocar lo que podría haber sucedido si el océano “Atlántico Negro” como lo llama Paul Gilroy, hubiese sido un espacio de comunicación y de memorias compartidas, y no el vientre de la barca esclavista que interpreta Glissant (2017). “¿Qué continúa, qué vive en el presente de estos desplazamientos que comenzaron hace siglos?”, se pregunta Motta (2022: 220) “Busco a través del agua una comunicación entre lenguas y culturas emparentadas”, continúa.

Las poéticas del mar emergen con fuerza en escritores como en la aseveración: “The unity is sub-marine”, de Edward Kamau Brathwaite. Me recuerda a Glissant cuando narra la escena del abismo entre los grilletes oxidados de la esclavitud, el moho y las profundidades del océano para recuperar las historias en común de los continents y volver a Mamá Africa. Qué puede decirnos “La máquina del agua” sobre la memoria afrodiaspórica?

El agua es memoria viva que habilita el proceso de pensar y comunicar los fragmentos reunidos. El agua activa la mirada liberadora que las devuelve a su linaje, a su memoria ancestral, al mundo. Desde la “zona de no ser” de experimentación racial fanoniana hacia una superficie de liberación a través de la potencia erótica y política del amor y la exigencia del derecho a la opacidad.

Lo opaco como un derecho frente a lo transparente como una imposición de Europa; en su trilogía, Aline Motta utiliza los espejos que reproducen rostros y paisajes, desplazan imágenes en el espacio, produciendo un espejismo de continuidad histórica. Tanto en su arte como en su producción crítica, desafía al espejismo para encontrar su propia historia en el fondo del océano, entendiendo éste como un nuevo modo de comunicación, como una nueva “poética del mar”. Una comunidad submarina.

El agua es una máquina del tiempo

Aline Motta

Editorial Mandacaru, Buenos Aires

2024

Bibliografía

Bidaseca, Karina (2022). “Espejismos en el mar. Huellas fanonianas y glissantianas en las letras y las artes visuales de Grada Kilomba y Aline Motta”. En: De Oto, A. y Bidaseca, K. Frantz Fanon y Édouard Glissant. Once ensayos desde el sur. Mendoza: Qellqasqa/Clacso. Disponible: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171370/1/Frantz-Fanon-Edouard-Glissant.pdf

Evaristo, Conceição (2020). «A Escrevivência e seus subtextos». En: Duarte, C. L; Nunes, I. R. (org.). Escrevivência: a escrita de nós. Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Ilustrações Goya Lopes. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, p. 26-47.

Fanon, Frantz (2017). Piel negra, mascaras blancas. Madrid: Akal.

hooks, bell (1992). Agent of Change: An Interview with bell hooks. Interview with bell hooks by Helen Tworkov. https://tricycle.org/magazine/bell-hooks-buddhism/

Kilomba, Grada (2008). Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Cabogó.

Lorde, Audre (1984). “Usos de lo erótico: lo erótico como poder”. En: Sister Outsider. Essays and Speeches. US. Ten Speed Press.

Motta, Aline (2024). El agua es una máquina del tiempo. Buenos Aires: Ed. Mandacarú.