Ángel Rama desde su archivo: papeles personales de una praxis latinoamericanista

Por: Facundo Gómez

En este artículo, el investigador argentino Facundo Gómez (CHI-Unqui, CONICET) indaga en la materialidad del archivo de Ángel Rama y reflexiona en torno a la trayectoria del crítico como una praxis situada y en transformación. En exclusiva para Revista Transas, presenta una lectura de un texto inédito: el índice de un libro no escrito sobre la relación entre la literatura y la revolución que Rama mecanografió hacia 1972.

Artículo escrito por el autor a partir de la ponencia expuesta en el Coloquio Internacional “Las ciudades de Ángel Rama. A 40 años de la publicación de La Ciudad Letrada”, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (LICH/EH/UNSAM), el Centro de Historia Intelectual (UNQ) y el Archivo General de la República (UDELAR), celebrado el 3 y el 23 de octubre en Buenos Aires y Montevideo.

Es inevitable. Cada vez que reviso las carpetas con documentos digitales que recogí en el archivo de Ángel Rama, el intelectual y crítico uruguayo, me sucede lo mismo. Cuando pienso que ya no hay mucho más que decir sobre su obra, me encuentro con un borrador, una carta o un artículo inédito, y se me presenta una nueva posibilidad de corregir o reformular lo que he estado escribiendo sobre él desde hace varios años. Me pasó desde la primera vez que esbocé un proyecto de investigación acerca de su discurso crítico, allá por el lejano 2013, y ocurre algo similar cada vez que encaro una revisión de sus trabajos. Se podría pensar que se trata de la pesadilla de cualquier académico enredado en su objeto de estudio: el fatal retorno de lo ya escrito, el cíclico giro sobre lo ya pensado. Pero no es el caso. Porque volver sobre la praxis de Rama desde la materialidad de su archivo permite atisbar nuevos horizontes de lecturas y cuestionar lo ya pensado, además de ser una invitación a reflexionar sobre la incidencia de sus ideas en diversos procesos, proyectos y polémicas culturales.

Toda mi labor de investigación sobre Ángel Rama, un autor clave en las formas contemporáneas de pensar y estudiar la literatura latinoamericana, estuvo condicionada por la exploración de sus papeles personales. Desde este punto de vista me permito hacer un humilde aporte sobre qué significó y qué aprendí luego de indagar durante años sus obras y documentos. Con algo de pudor, esbozo un brevísimo relato sobre mi exploración de la praxis intelectual del crítico uruguayo y las consecuencias que el abordaje de su archivo tuvo en mis interpretaciones. La relevancia del repositorio, alojado en Montevideo, amerita complementar el recorrido con un breve repaso por su organización, contenido y significado. Luego, en los apartados siguientes, me detengo en ciertas piezas documentales que logré recuperar y que entiendo que pueden generar nuevos sentidos sobre la escritura e intervenciones del intelectual montevideano. Para cerrar, ensayo la primera lectura de un texto inédito: el índice de un libro no escrito sobre la relación entre la literatura y la revolución que Rama mecanografió hacia 1972.

De las fotocopias a los originales: pasos de una tesis

Antes de acceder a sus papeles personales, mi pesquisa sobre la obra de Ángel Rama estaba montada sobre una operación central. Mientras bosquejaba mi primer proyecto de investigación doctoral, la lectura de la bibliografía crítica disponible me dejó insatisfecho. En gran medida, estaba focalizada en sus libros Transculturación narrativa y La ciudad letrada, que eran pensados como una summa crítica: dos textos totalizadores que captaban las principales inflexiones de la escritura en América Latina. Yo los miraba de distinta manera: para mí, uno era un libro-collage –que juntaba hipótesis y marcos teóricos heteróclitos– y el otro, un ensayo póstumo, que dialogaba con sus recientes descubrimientos sobre la cultura colonial y que se desplegaba en osadas interpretaciones, mucho más globales y abstractas que el resto de su producción discursiva. En todo caso, los dos textos clásicos captaban solo una parte del vasto proyecto intelectual de Ángel Rama en torno a las letras latinoamericanas.

La revisión de la indispensable Cronología y bibliografía elaborada por Carina Blixen y Álvaro Barros-Lémez exhibía un vastísimo archipiélago de textos y trabajos dispersos por revistas, volúmenes colectivos y coordenadas geográficas y condicionaba una construcción alternativa de mi objeto de estudio. A ello contribuyeron también las ideas de Pablo Rocca, quien había insistido varias veces en que todas las intervenciones de Rama estaban datadas e inscriptas en contextos culturales específicos que las enmarcan y condicionan, y las de Hugo Achugar, quien, en un homenaje al crítico uruguayo, indicó a modo de desafío: “Hay múltiples «Ramas». La pregunta de dónde viene Rama es una pregunta al Rama de los sesenta. Pero otra cosa es cuando él pasa a Venezuela y Puerto Rico, y otra es cuando pasa a la academia estadounidense y europea”. Con su frase, el autor advertía sobre el riesgo de pensar su obra de forma unitaria, como una figura intelectual recortada artificialmente, que terminaba por imponer sentidos a partir de cierta fijeza ahistórica. Por lo tanto, decidí ir más allá de aquellas dos grandes obras. Incluso más allá de sus libros emblemáticos sobre la gauchesca, el modernismo, los dictadores.

Mi resolución fue pensar la trayectoria de Rama como praxis: como una práctica intelectual situada, guiada por ciertos principios ideológicos y objetivos culturales, que se fue constituyendo a través de diversas escrituras, intervenciones, gestiones, militancias. Eso implicó “desarmar” los libros y leer los textos en sus instancias originales de enunciación, para captar cómo operaban en el marco de una práctica heterogénea, preocupada por la integración y el desarrollo de las letras y la cultura latinoamericana, y tensionada por las coyunturas históricas y las coordenadas geopolíticas. La operación supuso, además, privilegiar las tensiones, los debates, los claroscuros y las reformulaciones, en vez de la coherencia totalizadora con la cual a veces se piensa su biografía intelectual.

Tiempo después, con mi proyecto de investigación ya diseñado y aprobado, di los primeros pasos en la tarea de analizar su obra desde 1959 hasta su muerte, en un accidente de avión, hacia 1983. De esta manera, me sumergí en las tareas de fichado de toda su obra editada. Afortunadamente, en gran medida estaba disponible en la biblioteca del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. La jornada empezaba en la sala de lectura, bautizada justamente con el nombre del crítico, y concluía en mi casa, en los materiales fotocopiados que se empezaron a acumular en mi escritorio. Leídos sus libros, me enfoqué en los artículos publicados en Marcha, que por entonces estaban disponibles en la página web Publicaciones Periódicas del Uruguay, que alojaba la colección escaneada del gran semanario montevideano, ahora cargada en el maravilloso sitio Anáforas (https://anaforas.fic.edu.uy). Así que, además de las fotocopias, el acopio bibliográfico se hizo virtual y ocupó gran parte del disco duro de mi PC. A medida que avanzaba con las fichas de cada una de las decenas de textos escritos por Rama en los sesenta, hacía incursiones en otras bibliotecas argentinas en busca de ensayos, conferencias, prólogos y otros documentos dispersos.

Al cabo de un año, en 2015, di el paso fundamental: visitar el archivo con los papeles personales del crítico, que con tanto amor y dedicación resguarda su hija Amparo en su casa de Montevideo. Fue la primera vez que tuve entre mis manos los documentos mecanografiados y los textos de puño y letra escritos por el propio Rama. Durante días me interné en el epistolario del crítico. Leer los intercambios entre él y los grandes nombres de la cultura latinoamericana de los sesenta me dejó cautivado. Por las dudas, vale la pena recordar que, por ese entonces, apenas había sido publicada una porción mínima de su correspondencia. Le debemos esas primeras ediciones al empeño y la lucidez de Pablo Rocca, quien había compilado y anotado las cartas intercambiadas con el antropólogo Darcy Ribeiro y su compañera Berta (en colaboración con Haydée Ribeiro Coelho) y con Antonio Cândido, el gran crítico de las letras brasileñas.

Pero el archivo además contaba con otra gran variedad de documentos: textos publicados en la prensa venezolana a los cuales no había logrado acceder antes; materiales vinculados con empresas editoriales que fundó y dirigió; manuscritos originales, propios y ajenos, pertenecientes a trabajos colectivos o editados fuera de América Latina; ponencias, traducciones, borradores, informes de cátedra. La heterogeneidad discursiva que, hasta ese momento, yo venía estudiando en fotocopias y archivo digitales, se diversificó y radicalizó cuando tuve entre mis manos recortes de periódicos colombianos, una postal firmada desde México o el amarillento índice de un libro nunca escrito. La materialidad de aquellos documentos confirmó mis intuiciones acerca de la estrategia de estudio que debía seguir para comprender la obra de Rama: desde ese lejano 2015, intento pensar sus apuestas intelectuales como una praxis situada y en transformación, cuyo sentido es posible reconstruir en parte mediante el estudio, la discusión y la socialización de su escritura, pública y privada, polifacética y performática.

Un tesoro en cajas azules

Al grano: ¿en qué consiste el archivo de Rama? Hay que diferenciar dos conjuntos de documentos. El primero es su biblioteca, compuesta por los libros de su propiedad que sobrevivieron los exilios y las mudanzas. En su mayoría han sido donados a la Universidad de la República (Uruguay) y se encuentran a disposición de los investigadores. Incluso ha sido publicado un catálogo en forma de libro que orienta y deslumbra por la vastedad y diversidad de los volúmenes reunidos. Pero el segundo conjunto es el que aloja las verdaderas joyas documentales; se trata de los papeles personales del crítico, guardados en más de veinte cajas de plástico azul, que se apilan en los cinco robustos estantes de una biblioteca atiborrada de libros en la casa de Amparo (también atiborrada de libros).

Este repositorio está ordenado en series. La primera de ellas agrupa el epistolario: las cartas que Rama intercambió con colegas e instituciones se guardan en veinte cajas. La correspondencia está ordenada alfabéticamente y gran parte de las carpetas también cuenta con un orden cronológico, desde las más antiguas a las más recientes. Aunque existen excepciones, las cartas archivadas son las remitidas al crítico y no las escritas por él, lo que multiplica el valor del monumental Una vida en cartas, el epistolario compilado y editado en 2022 por Amparo y Rosario Peyrou. La segunda serie contiene documentación sobre sus proyectos editoriales (Arca y Biblioteca Ayacucho) y la revista Escritura, que fundó en la Universidad Central de Venezuela durante su exilio. En estas carpetas se pueden indagar catálogos inéditos, memorándums internos, contratos, folletos, facturas y balances contables. Una delicia para los especialistas en la historia del libro y la edición.

Por otro lado, las series tres, cinco y siete contienen papeles sobre: instituciones educativas (correspondencia relativa a la logística para el traslado y dictado de cursos); avisos de conferencias y actividades culturales; curricula vitae de distintas épocas, respectivamente. La serie cuatro recoge los documentos que ligan a Rama con asociaciones profesionales y eventos académicos. Son cinco carpetas que he revisado varias veces y que iluminan el modo en que el crítico se involucró con iniciativas de la Unesco (como el volumen América Latina en su literatura, en el que finalmente no participó como autor) o con congresos y proyectos internacionales de la Asociación Internacional de Literatura Comparada (como la iniciativa de la historia de las letras latinoamericanas en clave comparatista liderada por Ana Pizarro). La serie seis está dedicada a los textos que Rama escribió acerca de los escritores perseguidos y censurados en la región y en el mundo. Este particular corpus se entrelaza con el lastimoso episodio de la expulsión de los Estados Unidos hacia 1983, ya que el uruguayo debió presentar documentación que respaldara sus convicciones democráticas tras ser acusado de “subversión comunista”. Las carpetas, entonces, reúnen los materiales que sirvieron como base para el reclamo hecho ante el servicio migratorio norteamericano, a lo que se suman algunos artículos periodísticos que informaban sobre el caso.

La serie ocho fue fundamental para mi investigación: está dedicada a la obra crítica de Rama. Contiene artículos de crítica literaria y ensayos que abarcan un extenso período, que va desde sus primeros textos, escritos cuando aún era un adolescente montevideano, hasta sus últimas producciones, firmadas hacia 1983. También hay carpetas con prólogos y capítulos en compilaciones y volúmenes colectivos. Quien se interne entre estos papeles podrá encontrar además las versiones mecanografiadas, corregidas y anotadas de los libros más emblemáticos de Rama. Entre ellos, rescaté la portada original de La ciudad letrada, aquella que incluía como subtítulo “un ensayo”, tal cual lo han recuperado Nora Catelli y Edgardo Dobry en la nueva edición de 2024. Y restan joyas todavía no exploradas: dos carpetas organizadas por el propio autor guardan artículos extraños. Por ejemplo, hay uno titulado “Nueva arquitectura norteamericana” que sorprendería a los dedicados a la cuestión urbana latinoamericana y su impacto en el pensamiento de Rama. Otras carpetas contienen traducciones, inéditos y versiones previas de ensayos publicados. Cierra la serie una sección fascinante: los apuntes, esquemas, índices, borradores que el crítico guardaba y que dan cuenta de proyectos en construcción, indagaciones en curso y escrituras interrumpidas.

A continuación, se encuentran compilados materiales que van más allá de la obra canónica del intelectual. La serie nueve reúne obras de creación: obras de teatro, cuentos, novelas. Luego del segmento dedicado a la producción literaria, le siguen unas carpetas de contenido autobiográfico, que recopilan los diarios personales, una escritura que se inicia en un temprano 1950 y se despliega hasta el año de su muerte. A partir de estos materiales fue concebido su Diario 1974-1983, la obra que tanto nos ha ayudado a comprender los dolores del exilio y la faceta subjetiva de su proyecto intelectual. La serie once tiene un carácter misceláneo: facturas comerciales, postales, recibos, recetas médicas y hasta documentación referida a la sucesión de don Manuel Rama y el almacén familiar “Nuevo Ibérico”. Las últimas carpetas del repositorio están pobladas con bibliografía destacada sobre la obra de Rama, cassettes y material sonoro, fotografías, carpetas de recortes y documentos de la fundación que llevó su nombre y que fue creada hacia 1984.

Apenas hemos estudiado una porción mínima del asombroso archivo. Las cajas azules demandan una exploración todavía pendiente: una parte importante de la historia cultural latinoamericana se halla atesorada en esos papeles, tan llenos de voces y deseos, tan amorosamente cuidados.

Sobre algunos documentos subversivos

Como se puede advertir, hay numerosos documentos que iluminan el revés de la praxis de Ángel Rama: todo aquel repertorio de escrituras, comunicaciones, gestiones que hacen a la vida intelectual, pero que usualmente no forman parte de la construcción del objeto de estudio, a menudo acaparada por los libros orgánicos, concebidos como tales por el mismo autor.

¿Qué documentos de Rama modificaron mi visión sobre sus prácticas culturales? Avanzo de forma cronológica con una serie de lecturas que me obligaron a reformular ideas preconcebidas e hipótesis. En primer lugar, las decenas de artículos publicados en las páginas literarias de Marcha desde 1959 me hicieron dar cuenta de que la gran mayoría de sus trabajos periodísticos hasta 1965 continuaban focalizados en el ámbito nacional y rioplatense, a los que se agregaban otros textos, en una cantidad mucho menor, con tema internacional o latinoamericano. Yo me acerqué a ese corpus imaginando una dedicación cuasi exclusiva o creciente a las letras regionales; no era el caso. Me vi así obligado a pensar de qué manera y mediante qué operaciones el crítico se transformó en “el hermeneuta de la hora”, en palabras de Pablo Rocca. La pista estaba en Marcha, pero no en sus textos, sino en sus gestiones: en las antologías que armaba, en las colaboraciones que conseguía, en las redes que trazaba desde su rol en el semanario. Tales operaciones se complementaban con la alianza que celebra con Casa de las Américas y la política cultural cubana, así como también con sus labores como editor en Arca. Estas prácticas, cuyo sentido pude reconstruir a través de la investigación, eran tan significativas para pensar su trayectoria como sus textos de crítica literaria. Así, los documentos del archivo no debían ser pensados como materiales complementarios, sino como parte constitutiva e insoslayable del objeto de estudio.

Sigamos: en 1965, Ángel Rama participa del Coloquio de Génova, una de las últimas reuniones de intelectuales latinoamericanos antes de que la polarización ideológica imposibilite este tipo de encuentros, pautados por las ideas de diálogo y consenso. Su intervención, titulada “Sentido y estructura de una aportación literaria original por una comarca del Tercer Mundo: Latinoamérica” había sido publicada en México; gracias a los papeles del archivo, que incluyen correspondencia, programas del evento, trabajos de colegas y hasta credenciales, pude complementar la lectura del texto y entenderlo como un manifiesto clave, que condensa la idea de América Latina que Rama sostiene por entonces. En su ponencia, el autor fundamenta la unidad cultural entre las literaturas del subcontinente a partir de lazos en común, como la herencia europea, la pulsión cosmopolita, el anhelo de desarrollo y el rol transformador de los intelectuales y la cultura. Una posición que se vería modificada de manera crucial en los setenta, cuando elabore conceptos e hipótesis como la transculturación o las dos vanguardias latinoamericanas.

Otro texto fundamental fue “Diez tesis sobre integración cultural en América Latina”, la extensa conferencia que Rama dicta en el Primer Congreso de Difusión Cultural Universitaria, en 1972, en la UNAM. En ese texto, el crítico actualiza de manera pormenorizada sus ideas acerca de la integración, la modernización, las elites intelectuales, las áreas culturales, el patrimonio común latinoamericano y el rol de las universidades ante los proyectos de unidad y también frente a la amenaza de la cultura de masas. En el archivo, pude encontrar los trabajos de los colegas que compartieron la mesa con Rama, así como también la respuesta de Darcy Ribeiro a las propuestas del uruguayo, lo que iluminó no solo el sentido del texto mismo, sino los interrogantes de una coyuntura particular, atravesada por la desilusión ante la Revolución Cubana y la sombra de la violencia política y la represión militar en el Cono Sur. Hacia 2022, tuve la oportunidad de reunir este texto y el anterior y publicarlos en una compilación de ensayos de Ángel Rama titulada América Latina: un pueblo en marcha, editado por la Fundación Darcy Ribeiro.

Para pensar la etapa caraqueña, el desafío fue ir más allá de lo afirmado por el propio autor en su Diario 1974-1983, en el cual la escena cultural venezolana se percibe con amargo desencanto, en parte por cierta desconfianza local ante la llegada masiva de exiliados del sur, en parte por la incomodidad del propio crítico en un medio intelectual tan disímil al rioplatense. Leer los artículos publicados en El Nacional primero y El Universal después echa luces sobre otro aspecto: las polémicas intervenciones del crítico sobre las políticas culturales del gobierno, el cuestionamiento al desarrollo urbano, las objeciones a los grupos de artistas e intelectuales nacionales, quienes, a sus miras, estaban demasiado enmarañados en tirrias personales y eran incapaces de captar los desafíos históricos del momento. Rama escribe en Venezuela con la pasión polémica de sus mejores años en Marcha, a la par que emprende grandes aventuras intelectuales: la Biblioteca Ayacucho, su magna obra latinoamericanista, y Escritura, la publicación académica que funda en la Escuela de Letras de la UCV. El solapamiento entre su plena inserción en el campo cultural venezolano, que posibilita tales logros, y un perfil público de polemista feroz condiciona tanto el conflicto creciente con eximios actores culturales, como la desilusión expresada en el diario, que termina por ser determinante en la decisión de abandonar el país.

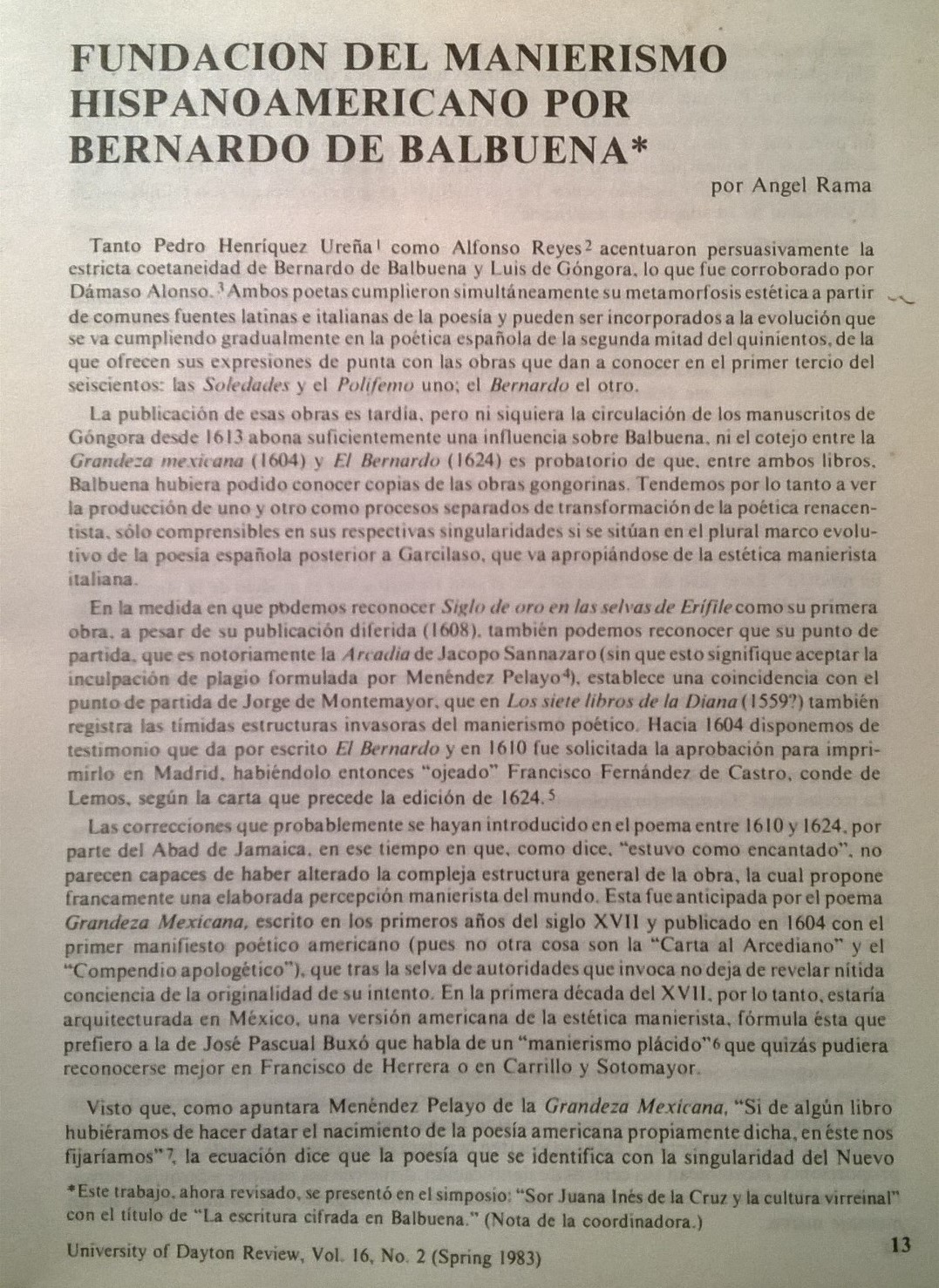

Para concluir el recorrido, podríamos mirar la última etapa de su biografía, tendida entre 1979 y 1983. Creo que el período todavía no ha sido bien estudiado y que faltan abordajes que revisen cómo su inserción en la academia estadounidense dialoga con un proceso clave, en el que participan otros referentes de la crítica regional: la progresiva transnacionalización de los estudios literarios latinoamericanos, determinante para seguir la historia del campo hacia las décadas del ochenta y noventa. Hay dos textos de Ángel Rama que descubrí en el archivo y me sirvieron para escudriñar más a fondo algunos de sus últimos textos y episodios biográficos. El primero es “Fundación del manierismo hispanoamericano por Bernardo de Balbuena”, la ponencia que presenta en el simposio “Sor Juana Inés de la Cruz y la cultura virreinal”, celebrado en Nueva York hacia 1982 y luego publicado como artículo en la remota The University of Dayton Review. El texto revela la dedicación de Rama a las letras coloniales y su investigación en curso sobre la cultura novohispana, que tanta repercusión tiene en la escritura de La ciudad letrada, su libro póstumo.

Por otro lado, quiero recuperar uno de los textos más extraños del uruguayo, titulado “Subversive journal”, hallado en la carpeta 16 de la caja 39, perteneciente a la serie “El escritor y la represión”. El documento mecanografiado fue escrito por Rama en París, hacia mayo de 1983, luego ser expulsado de los Estados Unidos, y se construye como una misiva en tono sarcástico dirigida a la comunidad educativa de Washington. Es inusual leer textos suyos con esta entonación humorística. La experiencia resulta mucho más extraña luego de revisar el Diario 1974-1983, donde la expulsión de los Estados Unidos adquiere visos trágicos. En este documento Rama usa la ironía para distanciarse del desgarramiento de su partida e interpelar a los estudiantes y colegas de Maryland a través del humor. El “journal” se inicia así: “Sobre la situación del peligroso subversivo que estaba poniendo en peligro la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos, las últimas noticias son importantes”. Como se puede apreciar, el uruguayo toma las acusaciones del Servicio de Inmigración estadounidense para ridiculizar su carácter persecutorio, interpretando cada una de sus actividades por París y el Viejo Mundo como un acto criminal y terrorista. Bajo el título de “Difusión de literatura subversiva”, Rama enumera la serie de importantes trabajos que despliega durante el último año de su vida, que van desde las gestiones que realiza en España para la Biblioteca Ayacucho hasta su compromiso con la Colección Archivos para preparar una edición filológica de La vorágine (una tarea que no lleva a cabo). Hacia el final, Rama describe su departamento parisino y señala los objetos que él le ha incorporado: “una pequeña biblioteca latinoamericana, un grabado de Milton con un espléndido Whitman, un primitivo colombiano y un Carlos Gardel de Sabat”. Como en los poemas de los modernistas que tanto había estudiado, el crítico transforma el interior de su hogar en un decorado cultural pleno de simbolismos: el arte universal ampara la biblioteca portátil del exiliado latinoamericano y la producción nativa colombiana convive con un ícono de la cultura rioplatense, dibujado por un ilustre uruguayo. La imagen es elocuente: nos muestra a Ángel Rama instalado en París, dispuesto a superar el desgarramiento de su último exilio y a continuar con tesón sus incesantes tareas de investigación e integración latinoamericanas.

Literatura y revolución en Hispamérica: índice de una escritura suspendida

Los documentos anteriores presentan un firme propósito comunicativo: son textos que Ángel Rama produce para exponer en reuniones, publicar en la prensa o ponerse en contacto con los demás. Pero existen también otros cuyos sentidos no se desprenden de su puesta en circulación, sino del mero hecho de su escritura; son papeles que se distinguen por los deseos que sugieren y por las inquietudes que expresan. Me refiero, por supuesto, a los borradores: aquellos manuscritos con textos que no se concluyen ni publican, tales como ensayos inacabados, fragmentos de traducciones, esbozos de libros, apuntes de clases, cuadernos de lecturas.

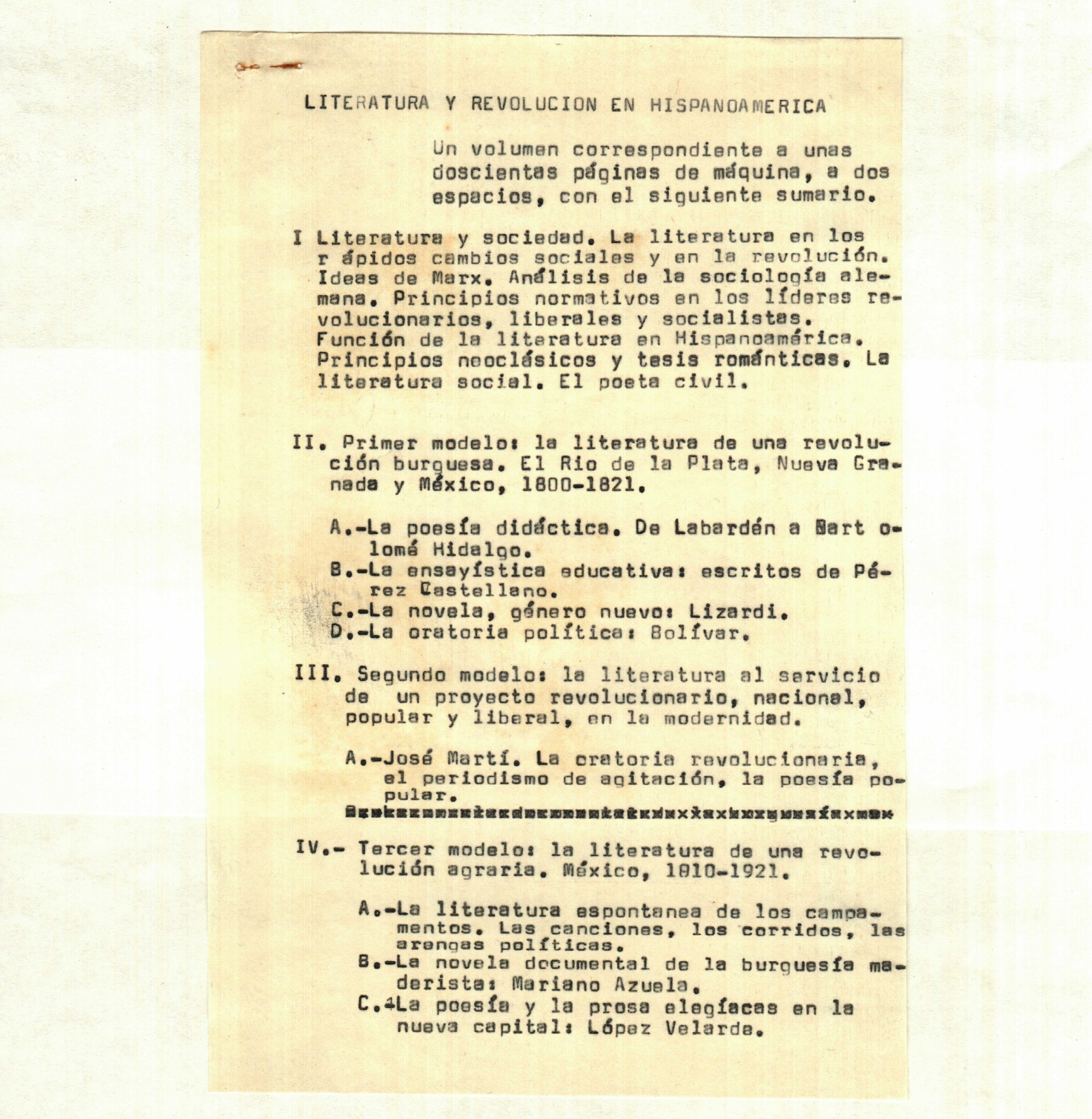

En la carpeta 11 de la caja 76 se encuentra uno de los borradores más sugerentes del archivo: el índice mecanografiado de un libro que Rama nunca escribió, titulado Literatura y revolución en Hispanoamérica. El tema del proyecto, su contexto de producción, la organización en capítulos y las razones de su interrupción anudan dos elementos claves en la trayectoria del crítico: su vínculo con la Revolución Cubana y su mirada sobre la historia de la literatura latinoamericana. Veamos.

Algunos datos puntuales del índice y de la nota final del manuscrito nos permite deducir que el borrador fue escrito entre 1971 y 1972, un momento clave en la vida del autor. Por entonces, Ángel Rama se aleja progresivamente de Uruguay y se desempeña como docente universitario y conferencista en diversos países latinoamericanos. Hacia 1970 se muda a Puerto Rico, donde acepta un cargo como profesor visitante. Su paso por la isla es breve: a causa de su activo involucramiento con los sectores independentistas, su visa de permanencia es revocada y se debe trasladar nuevamente. No obstante, la experiencia caribeña es fundamental para los cambios en su pensamiento crítico. Es allí donde su mirada sobre la cultura latinoamericana se distancia de cierto cosmopolitismo rioplatense, propio de su formación montevideana, para captar con mayor énfasis el desafío de la diversidad cultural, las asincronías históricas y las diferencias entre regiones, producciones y procesos.

Luego de Puerto Rico, Rama viaja a Perú, México, Colombia, Venezuela. La itinerancia termina de forma abrupta cuando en octubre de 1972 tiene problemas para arribar a Bogotá. En un confuso episodio diplomático, que incluye traslados y deportaciones, termina en Caracas, donde finalmente se instala hasta 1979. El borrador del índice se enuncia entonces en este tramo de su biografía, que coincide con un episodio clave de la historia cultural latinoamericana: el estallido del caso Padilla, en Cuba. Recordemos: en marzo de 1971, el poeta Heberto Padilla es encarcelado por el gobierno, acusado de actividad contrarrevolucionaria. La opinión pública internacional se levanta contra la persecución y entiende el caso como un ejemplo de la deriva autoritaria del régimen, que intensifica la represión contra críticos y disidentes del rumbo de la revolución. Muchos escritores e intelectuales de izquierda de la época, que habían apoyado la revolución hasta entonces, denuncian la censura y rompen públicamente con Cuba. Rama no lo hace. El uruguayo elige otro camino, menos espectacular y más complejo: un juego entre la crítica interna y la intervención pública, un tenso equilibrio entre la reflexión y la condena. El índice es una muestra elocuente de tales apuestas y malestares.

El crítico conocía personalmente al poeta y se preocupa sobremanera cuando se entera del encarcelamiento, por lo que se comunica inmediatamente con sus compañeros caribeños para pedir explicaciones. El devenir de los sucesos (la liberación del escritor tras su penosa autocrítica) confirma su diagnóstico: la isla gira hacia el autoritarismo, por lo que es menester tomar otra postura. Rama escribe entonces un largo ensayo, titulado “Nueva política cultural cubana”, que aparece en Cuadernos de Marcha, hacia mayo de 1971 y luego se publica segmentado en Marcha. Allí, denuncia que el encarcelamiento del poeta es un síntoma de un proceso histórico mayor: un trascendental viraje en la forma de concebir la cultura en la isla, dado por el ascenso del sector militar en la política nacional y la consiguiente clausura del anterior período de apertura estética.

Más allá de los sucesos puntuales de 1971, la cuestión cubana sigue rondando en el pensamiento del uruguayo como una cuenta pendiente. En una anotación de 1980 de su diario, escribe que su actuación ante el caso Padilla lo ha dejado insatisfecho y se incluye a sí mismo entre los intelectuales de la época que han preferido el silencio al debate público. Y agrega un dato revelador: admite haber escrito otro texto sobre el tema de la represión en Cuba. El trabajo en cuestión es “Norberto Fuentes, el escritor en la tormenta revolucionaria”, que finalmente es publicado en 1983, en el libro Literatura y clase social. Lo llamativo del asunto es que, a principios de la década del setenta, el artículo queda inédito. Rama afirma haberlo enviado a la revista argentina Los libros y agrega que Héctor Schmucler, su director, lo rechaza. El crítico toma la decisión entonces de guardar el manuscrito, por entender que estaba dirigido a un sector de la izquierda intelectual que todavía no estaba dispuesta a aceptar los desaciertos y fracasos del pasado más inmediato.

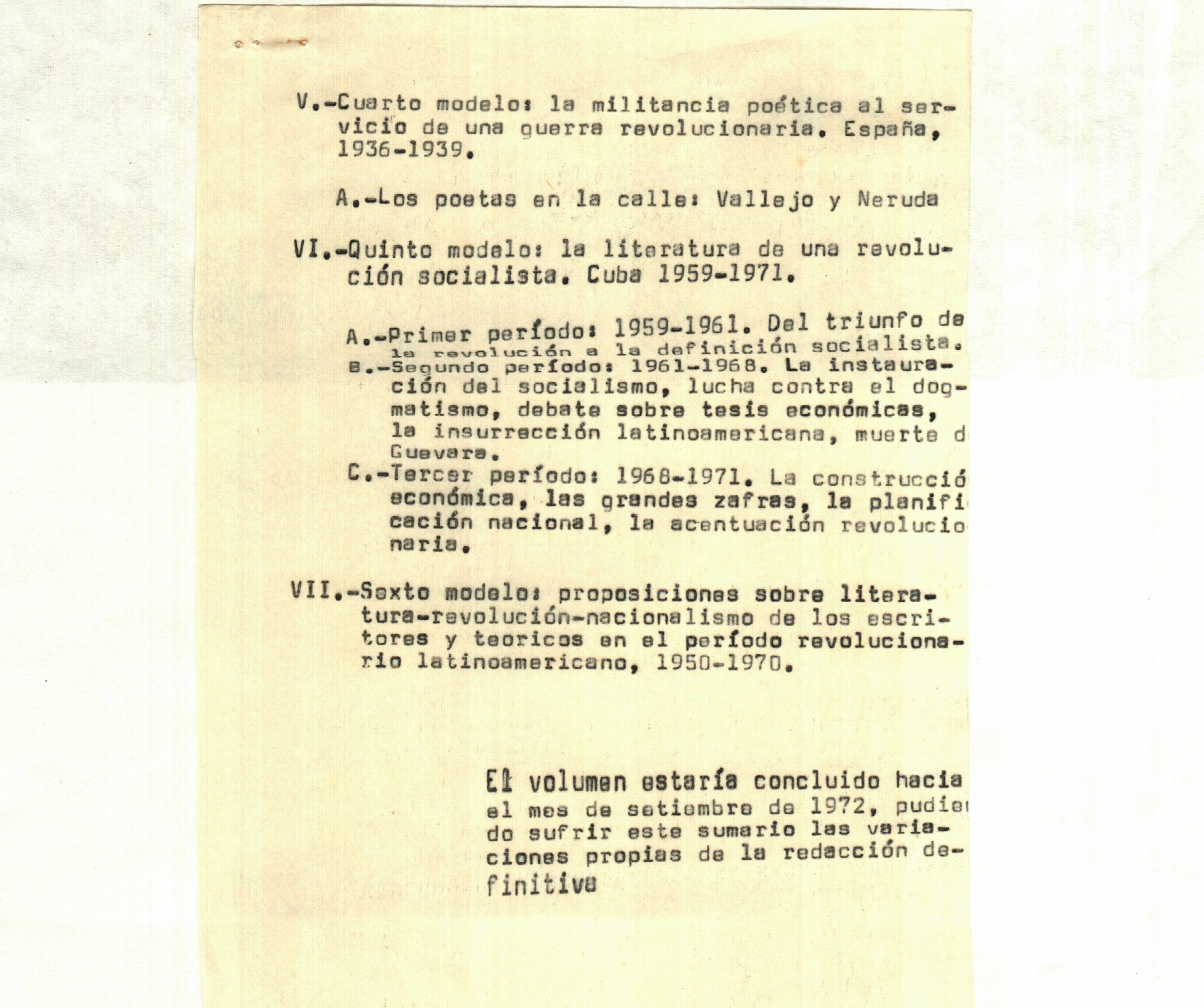

El índice del libro participa de una suerte semejante. Aunque se trata de un proyecto de investigación literaria que trasciende el tema cubano, el quinto capítulo, dedicado a la revolución caribeña, adquiere un sentido trascendental. En la estructura del libro, el derrocamiento de Batista y la construcción del socialismo en la isla concluye el ciclo de revoluciones iniciado con la emancipación americana y se coloca como último avatar histórico del anhelo regional por la liberación, la autonomía y el desarrollo. Su título es “Quinto modelo: la literatura de una revolución socialista. Cuba 1959-1971”. Sugestivamente, el desglose de su contenido no se organiza según elaboraciones literarias, prácticas intelectuales o proyectos culturales, como se observa en las otras secciones del sumario. Aquí el eje es plenamente histórico y político, como si la literatura en la revolución cubana todavía fuera un objeto de estudio por fuera de las posibilidades de indagación de la crítica literaria.

Y aún más: la historia que parece contar el capítulo es el relato de una derrota, lo que queda evidenciado sobre todo en el segundo apartado, que refiere a una etapa signada por la “lucha contra el dogmatismo”, los debates económicos y el impacto de la revolución en América Latina. Todo eso parece cerrado hacia 1969, con la construcción de una determinada línea económica, la planificación y la “acentuación revolucionaria”, sobre los que se refiere el tercer apartado. Es decir, tenemos un período de apertura y proyección latinoamericana que queda clausurado por el giro hacia el dogmatismo soviético. La narrativa histórica se desprende de lo apuntado en “Nueva política cultural cubana” y sugiere una interpretación con visos autobiográficos. Rama parece querer explicar por qué y hasta dónde él mismo participó de una revolución cuyo primer ciclo parece ya ocluido.

Más allá de la cuestión cubana, el índice ilumina varios aspectos del pensamiento del autor sobre la historia de la literatura latinoamericana. El primer capítulo expresa el anclaje marxista y sociológico de una perspectiva crítica que caracteriza sus escritos de la década del sesenta, pautada por la lectura de la sociología alemana y los textos fundamentales del marxismo sobre la relación entre literatura, historia y sociedad. El segundo capítulo postula a la ruptura del orden colonial y las guerras de la independencia como un primer modelo de la revolución en América Latina. Podemos especular que su contenido se basa en el ensayo “Literatura y revolución (un modelo inicial de 1810)”, publicado en la revista argentina Nuevos Aires en 1972. En él, se aborda la disputa entre géneros y lenguajes entablada en los orígenes del proceso emancipatorio y el contradictorio juego dado por la emergencia de la poesía gauchesca y la hegemonía del estilo neoclásico en odas, sueltos, himnos, proclamas y otros discursos de la época. En el índice, al caso rioplatense se agregan referencias al orbe mexicano, venezolano, colombiano; no obstante, es evidente que el foco está puesto en la experiencia rioplatense, al punto de que las elaboraciones de José Manuel Pérez Castellano se colocan a la par de la creación de José Joaquín Fernández de Lizardi. La asimetría de los aportes de ambos autores en la historia de las letras latinoamericanas es tal que es solo se justifica por la importancia del primero en el ámbito de la cultura uruguaya.

El tercer capítulo, titulado “La literatura al servicio de un proyecto revolucionario nacional, popular y liberal, en la modernidad”, presenta un evidente carácter problemático. La acumulación de aclaraciones y adjetivos da cuenta de lo conflictivo de la propuesta y del recorte. Aquí la literatura ya no forma parte del proceso histórico, sino que se pone “al servicio”, lo que impone un sentido utilitario a la creación literaria. Tampoco se trata de una revolución, sino de un “proyecto”. Finalmente, se aclara que el capítulo consta de un único apartado dedicado a José Martí, un autor central en el discurso crítico de Rama, quien por esos años escribe su fundamental ensayo “La dialéctica de la modernidad en José Martí”, publicado por esos años en Puerto Rico. La tachadura de un segundo apartado sugiere la consideración de otro autor o fenómeno que fue descartado. La identidad del aludido y las razones de su desplazamiento quedan a la espera de lecturas más perspicaces que la presente.

El planteo de este capítulo sobre Martí se asemeja al del quinto modelo, “La militancia política al servicio de una guerra revolucionaria. España 1926-1939”. Se repite la noción utilitaria, aplicada aquí al compromiso de los escritores. Sorprende el cambio de espacio: Rama ya no habla de la producción en la región, sino de una coyuntura histórica europea que le resulta muy cercana. La Guerra Civil española caló hondo en su primera formación, debido al vínculo con la cultura del país heredada de sus padres migrantes y al impacto de las lecturas de su hermano Carlos, que con tanta pasión estudió el período. De hecho, el joven Ángel escribe con entusiasmo sobre los poetas peninsulares, por lo que este capítulo parece una vuelta a sus iniciales amores literarios. Pero el firme vínculo con las letras españolas y su interés por los “poetas en la calle” no impide preguntarse sobre la solidez de la operación crítica: ¿alcanza el involucramiento de Neruda y Vallejo en el conflicto español para constituir un modelo del nexo entre literatura y revolución en las letras latinoamericanas? ¿se puede asimilar este episodio a los demás casos considerados? Quizás la significación más notoria del capítulo sea justificar el carácter “hispanoamericano” del trabajo, una designación que Rama empieza a abandonar por esos años en favor del “latinoamericano”, no sin vueltas esporádicas a la vieja denominación, centrada en la lengua y el legado cultural peninsular.

Los capítulos restantes abordan otros dos modelos. El primero es el de la Revolución Mexicana, entendida como una arrasadora transformación social de origen agrario. Hay varias aportaciones para tener en cuenta aquí. Quizás la más interesante sea la ampliación del objeto de estudio. Si hasta aquí la obra se limitaba a géneros y autores clásicos de las letras latinoamericanas, en este punto el corpus se abre hacia producciones de la cultura popular, al punto de incluir canciones, corridos y arengas. Rama denomina “literatura espontánea de los campamentos” a estas elaboraciones, quizás todavía anclado en divisiones férreas entre lo culto y lo popular, una dicotomía que por esos años empieza a desarmar –no sin tensiones y aporías– gracias a nuevas lecturas, diálogos y exploraciones. El otro elemento para subrayar cómo Mariano Azuela asciende como referente del modo en que la novela mexicana transforma sus formas y estructuras para representar el proceso revolucionario. El apartado retoma lo explorado por Rama en el ensayo “Mariano Azuela: Ambición y fracaso de las clases medias”, un texto de 1966, luego ampliado en 1980 y finalmente publicado en Literatura y clase social. La significación del autor mexicano para pensar las contradicciones y conflictos de los escritores ante las transformaciones sociales es tan relevante que su caso adquiere un rol central incluso en el tramo final de La ciudad letrada.

El sexto y último capítulo del índice es “Proposiciones sobre literatura-revolución-nacionalismo de los escritores y teóricos en el período revolucionario latinoamericano, 1950-1970”. Nuevamente, el propósito aparente de indagar a la par revolución y literatura parece fallido, puesto que la parte final del proyecto se estructura como una suerte de estado de la cuestión en ensayos contemporáneos, más que el estudio de casos históricos particulares. Y, sin embargo, cada parte del título sugiere ciertas interpretaciones sobre la vida cultural latinoamericana de las últimas décadas. El trío literatura-revolución-nacionalismo agrega un nuevo término al esquema inicial que eleva la cuestión nacional y antiimperialista como clave de lectura para el período; el foco puesto en un período dado entre 1950 y 1970 supone constatar una crisis generalizada de las estructuras sociales en la región y una tentativa emancipadora en la cual los escritores desempeñaron roles de dirigentes e ideólogos; el año final indica que, hacia 1971-1972, Ángel Rama cree que ese horizonte de expectativa, en el que él supo participar de forma tan destacada, está definitivamente cerrado.

De esta manera, el sentido de clausura histórica se acrecienta. El índice atestigua una posición intelectual desencantada ante la deriva autoritaria del proceso revolucionario cubano, pero también distanciada de las perspectivas de cambio que han recorrido el subcontinente desde mediados de siglo, cuando él mismo se empezaba a abrir camino por la escena cultural uruguaya primero y latinoamericana luego. Lo sugerente, lo inesperado, lo luminoso del documento es que demuestra que, en esa misma coyuntura, tan marcada por la decepción, las rupturas y las crisis, el crítico propone analizar el vínculo histórico dado entre literatura y revolución. El gesto expresa un ánimo autocrítico, una necesidad de balance, un impulso de enjuiciamiento racional acerca de las posibilidades y contradicciones del involucramiento de los intelectuales con la revolución y el poder que representa de forma cabal el modo en que Ángel Rama lidiaba con las dificultades y las condiciones históricas adversas. Esa misma decisión de encarar críticamente los dilemas más desgarradores de su tiempo es la que encontramos en su otro recorrido histórico sobre el tema, La ciudad letrada. Incluso su idea de la transculturación narrativa puede ser entendida como un modo de lidiar con la cooptación del mercado y el eclipse de las tendencias renovadoras de las novelas del llamado “boom” latinoamericano.

No obstante, el índice presenta un rasgo que lo diferencia de estas tentativas. Rama nunca llega a escribir el libro ni se refiere a él en su correspondencia o diarios íntimos. No hay rastros de este proyecto en otras instancias de este discurso; por lo menos, hasta ahora no llegué a encontrarlas. El amarillento papel mecanografiado termina con la siguiente nota: “El volumen estaría concluido hacia el mes de setiembre de 1972, pudiendo sufrir este sumario las variaciones propias de la redacción definitiva”. Leída desde la distancia, podemos afirmar que la mayor contingencia que la escritura debió atravesar fue el golpe dado por la propia historia: las consecuencias del caso Padilla en la escena cultural latinoamericana y las dificultades entre los intelectuales de izquierda para debatir sobre Cuba llevaron a la suspensión definitiva del libro, cuyo índice recuperamos como huella de proyectos que no lograron ser, pero que nos interpelan por el significado de su misma inconclusión.