Sintonizar. La acousmêtre de las vanguardias tardías

Por: Sarah Ann Wells

Traducción: Martina Altalef

Imagen: «Photophone transmitter» (1880), ilustración anónima

Sarah Ann Wells (University of Wisconsin, Madison) reflexiona sobre cómo la literatura interactúa con la materialidad de la voz, es decir, con sus texturas y sus efectos tangibles en el mundo, y aborda también los modos en que autores/as y narradores/as se relacionaron, en las vanguardias tardías, con la dimensión auditiva de la literatura y los medios.

Al principio puso atención a los ruidos de las máquinas y los sonidos del piano; le parecía que venían mezclados con agua, y él los oía como si tuviera puesta una escafandra. Por último se despertó y empezó a darse cuenta de que algunos de los ruidos deseaban insinuarle algo; como si alguien hiciera un llamado especial entre los ronquidos de muchas personas para despertar sólo a una de ellas. Pero cuando él ponía atención a esos ruidos, ellos huían como ratones asustados.

Felisberto Hernández, “Las Hortensias”

Voces de las vanguardias tardías

En este pasaje de “Las Hortensias”, de Felisberto Hernández, el protagonista intenta sintonizar voces indistinguibles. El sonido se mueve desde lo ilegible hacia lo comunicativo y de vuelta hacia lo incomprensible. Elude su captura, “huy[endo] como ratones asustados”, incluso cuando se dirige hacia él, un receptor en apariencia singularmente dispuesto para capturarlo. Es como si estuviera buscando sin éxito una frecuencia radial para sonidos posicionados al mismo tiempo fuera y dentro de él. La furtiva descripción de Hernández ofrece una clave para una aproximación al problema desde las vanguardias tardías. Sonidos con orígenes desconocidos o confusos atraviesan sigilosamente varios de los textos que analizo en Media Laboratories, tanto en los incorpóreos “tonos torpes y ardientes” de las masas amorfas en Parque Industrial, de Patrícia Galvão, como en el tictac del radio-reloj que marca las horas en A hora da estrela, de Clarice Lispector, o como en el registro del fonógrafo que extrañamente zumba “Té para dos” en La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Los sonidos con frecuencia exceden la comprensión auditiva del receptor, a pesar de sus esfuerzos por alojarlos y localizarlos.

Tres fenómenos concomitantes que surgieron en la década de 1930 galvanizaron el sonido y en particular, la voz y su despliegue político y económico en América del Sur. La radio pasó de ser una tecnología novedosa y casi mágica a convertirse en un medio de difusión vinculado al mercado y en ciertos casos al estado; en el cine se introdujo y se consolidó el sonido sincronizado, inundando los films mudos con voces humanas; y los regímenes populistas que emergieron privilegiarían cada vez más el contrato oral entre un líder carismático y “el pueblo/o povo”. La simultaneidad y en ocasiones la interpenetración de estos fenómenos es crucial para entender el paisaje sonoro del período. En los tres casos, la masificación de la voz amenazó con privilegiar la materialidad por sobre la significación. La materialidad de la voz fue entonces capaz de ser compartida por individuos separados por grandes distancias; a su vez apuntaló una nueva concepción de estos mismos individuos, al reconstituirlos (no siempre de acuerdo con sus voluntades) como participantes de un colectivo virtual.

Aquí muestro cómo autores y narradores se relacionaron con la dimensión auditiva de la literatura y los medios. La voz, por supuesto, tiene una vasta tradición en la literatura y los estudios literarios, particularmente el palimpsesto de voces de la polifonía y la heteroglosia bajtinianas. Si bien no soy ajena a ese legado, al analizar la voz me refiero a algo más concreto: el sonido audible que los seres (principal, pero no exclusivamente, humanos) emiten con el objetivo de comunicarse con otros. Lo que enfatizo es cómo la literatura lidia, en este contexto, con la materialidad de la voz: las texturas y granos –en términos de Roland Barthes– de la voz que produce efectos tangibles en el mundo, efectos que con frecuencia exceden la función representativa del lenguaje.

Un poema en prosa que navega por la voz encrespada de Greta Garbo; una microficción que, incómoda, incorpora la interioridad insidiosa de la radio; un cuento que interroga el extraño ventriloquismo de la era populista; una novela que busca suturar cuerpo y voz proletarios; y múltiples crónicas de películas que reflejan la “vieja novedad” o la “monstruosidad domesticada” del sonido sincronizado. Estas son algunas de las estaciones que sintonizo. Si bien trato de no pasar por alto la especificidad de los altavoces, la radio o el sonido sincronizado, quisiera transmitir una escena más general en la que diferentes voces compiten por la atención del oído en las vanguardias tardías. Dejando de lado el enfoque en uno o dos autores de otros capítulos del libro, aquí me muevo entre diferentes textos y medios, enfocándome en el deseo (frecuentemente frustrado) que mueve a los escritores a distinguir entre las voces que se pelean entre sí. Este texto está, por lo tanto, moldeado por la dialéctica de la distracción y la atención que preocupó a los escritores-oyentes de las vanguardias tardías.

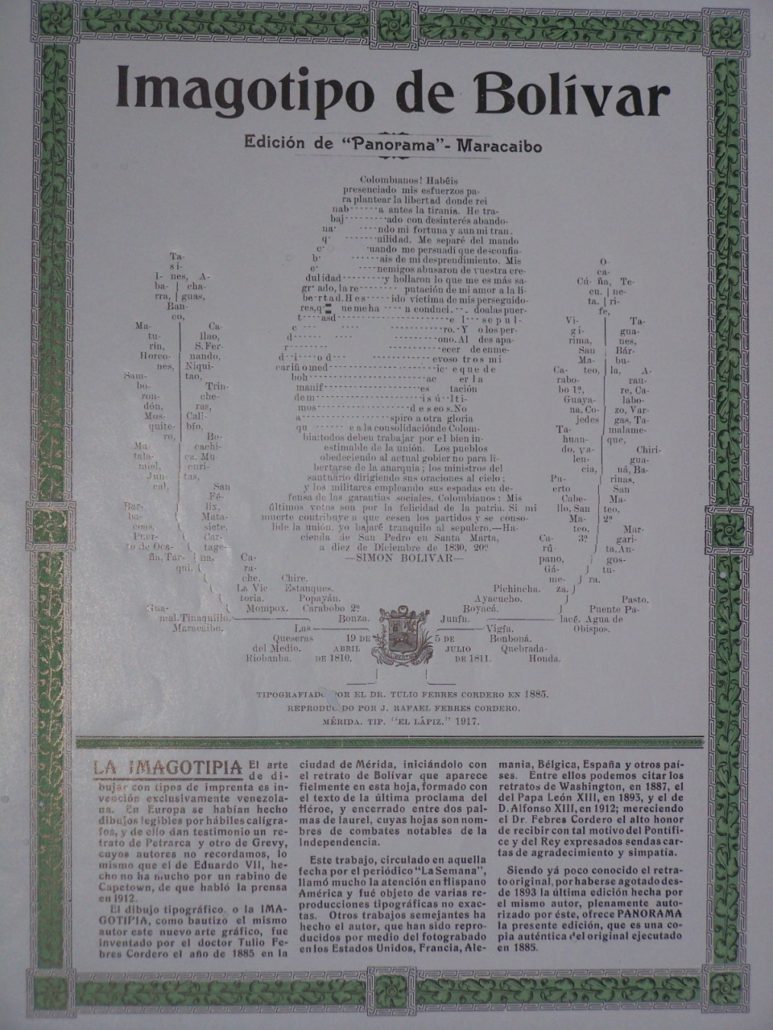

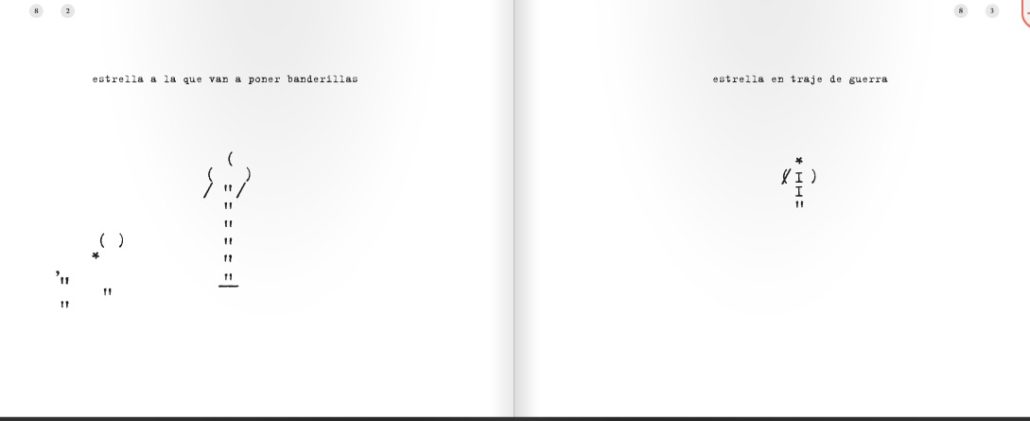

Las vanguardias históricas tuvieron sus propias obsesiones sonoras: el triunfal redoblante de la guerra futurista y sus tecnologías, la celebración del sonido “sin sentido” (con frecuencia racializado) de Dadá; las declamaciones de la Semana de Arte Moderna de São Paulo que celebraban la acústica del jazz y la máquina de escribir; el klaxon, o la bocina, que inaugura el modernismo brasileño; la radio-poesía experimental del movimiento estridentista mexicano; o Marinetti autocaracterizado como una radio, gracias a lo cual apareció en radios de Brasil y Argentina.

Las voces de las vanguardias tardías difieren de esas tempranas celebraciones del sonido tecnológico como metonimia de la modernidad. Por un lado, dan continuidad a la exploración iniciada por sus predecesores respecto de tensiones producidas en el paisaje sonoro de la modernidad entre signo y ruido, cultura y naturaleza, voz y discurso: entre el intento de decir algo y los múltiples sonidos no significantes que se hacen audibles en y a través de los medios. Por otro lado, sin embargo, rechazan la analogía implícitamente celebratoria entre la escritura y los sonidos de la radio y el cine. Con la consolidación de tecnologías que inscriben y transmiten la voz con una aparente fidelidad con la cual la literatura podría apenas soñar, y con el surgimiento de líderes que se arrogaban un especial privilegio para hablarles a las masas y para también hablar por ellas, la autoría se descubre degradada. Debe reconsiderar su prerrogativa de inscribir o anunciar la voz del pueblo.

En este paisaje sonoro por momentos disfórico hay, sin embargo, alternativas. Los autores de las vanguardias tardías las buscan en los desencuentros de la acousmêtre, la voz cuya fuente es invisible. Exploran cómo las voces adquieren poder al esconder su origen o, a la inversa, al intentar suturarse a cuerpos representativos. En lugar de unir a la perfección cuerpos con voces, los escritores lidian con la disyunción entre unos y otras. Recorren las cicatrices de voces y cuerpos en conflicto; presentan los ásperos bordes del sonido; exponen las costuras de la unión entre cuerpo y voz a medida que las industrias tecnológicas dan puntadas para unirlos; o revelan el vacío detrás de la descorporizada y ostensiblemente omnipotente voz populista. La autoría, sugieren, es especialmente apta para rastrear las políticas de la materialidad de la voz.

Los autores de las vanguardias tardías y sus narradores se convirtieron en receptores o antenas de voces en conflicto: capitalistas y populistas, nuevas y automatizadas, nacionales y globales. En su primer número, de 1931, el periódico argentino Nervio publicó una editorial titulada “Antena” que emblematiza ese rol: “Ondas cortas y largas. Mensajes de todas las zonas; agonías de todas las latitudes…Y nuestra antena captándolas”. Los editores prometen, como la antena, capturar las frecuencias de la crisis global contemporánea. La autoría se convirtió en sintonización, consecuente con un período en el cual la voz en sí misma se transformó en un medio crucial para las políticas culturales. Los autores pasaron de las proclamaciones celebratorias del sonido de la modernidad a un agudo (y por momentos paranoico) modo de escuchar las intimidades de un sonido crecientemente masificado.

Radiodifusión: exterioridad interna

En la acousmêtre, el poder de la voz deriva de la invisibilidad del cuerpo del cual emerge. Según Michel Chion, su teórico más apasionado, la etimología de acousmêtre radica en una secta pitagórica cuyos discípulos, a la manera de El Mago de Oz, escuchaban a su líder desde atrás de una cortina para absorber sus palabras. El poder de la acousmêtre descansa en esta invisibilidad, que produce la sensación de que él (la figura es prácticamente siempre masculina) es ubicuo, omnisciente y panóptico. Por el contrario, revelar la fuente del original –lo que Chion denomina desacusmatización– hace colapsar la distancia entre el hablante y el oyente al exponer el cuerpo vulnerable del primero. Aunque suele situarse en términos de un origen primario universal (la voz de Dios o de la madre, que Chion considera la acousmêtre definitiva), el término se vio reanimado a través de la creciente presencia de la tecnología, empezando por el fonógrafo e incluyendo la radio y el teléfono. Dado que previamente la escritura había sido la única forma de fijar la voz, la autoría misma empieza ahora a competir con estas formas de “oralidad secundaria”.

La radio es siempre acusmática, oculta el cuerpo que produce la voz (excepto cuando el público mira la filmación de programas de radio). Antes de la radio, el término broadcasting [difusión] refería a contextos de oratoria en los cuales la voz humana sufría una transformación hacia una “no humana, invisible fuente de naturaleza”, en términos de James Hamilton. Este misterioso poder construyó un colectivo virtual, tal como continuaría sucediendo a medida que la radio se empezase a consolidar como medio masivo. Sin embargo, su propia colectividad con frecuencia dependía de un hablar privatizado: la voz emitida desde el aparato doméstico, en la privacidad del hogar del oyente. Esta experiencia no difumina tanto los límites entre interior y exterior, sino que ocupa ambos simultáneamente. Aunque sea humana, escribe Sartre, la voz del emisor mistifica, porque imita la reciprocidad del discurso que experimentamos en la conversación cotidiana, pero evita que esta reciprocidad efectivamente tenga lugar. Sartre usa la radio como uno de sus principales ejemplos de serialidad, y a los oyentes de radio como personas que no pueden reconocerse como grupo. Al escuchar la radio, escribe, puedo cambiar el dial o apagar el aparato, pero esto no modifica el hecho de que la voz continúe siendo escuchada por millones de oyentes que forman una serie: “Yo no habré negado la voz, me habré negado a mí mismo como un miembro individual del encuentro”, afirma en “Colectividades”.

Para Sartre la radiodifusión había alcanzado el status de medio consolidado mucho antes; un proceso que comienza en la década de 1930 y que fue teorizado por artistas e intelectuales alemanes con especial fuerza, así como lo hicieron sus contrapartes a lo largo de Estados Unidos y América Latina. En “La radio como aparato de las comunicaciones” (un manuscrito de 1932 que pretendía leer en voz alta), Brecht, como haría luego Sartre, expresó profunda desconfianza hacia la unilateralidad de la radio: “Es solo un aparato de distribución, meramente difunde”. Para hacer de la radio un medio que no pacifique, para “refuncionalizarla”, se requieren artistas que imaginen su transformación en un “vasto sistema de canales”: “para permitir que el oyente hable tal como escucha”, “para adentrarlo en una red en lugar de aislarlo”. Brecht no tiene en mente a un público radial ya constituido como grupo de consumidores-ciudadanos. Quiere intervenir antes de que la relación del medio con el estado o con el mercado esté consolidada; su público participa respondiendo, mediante un proceso dual en el cual instruye y también es instruido. En “Reflexiones sobre la radio” (también escrito alrededor de 1931 y no publicado durante su vida), Benjamin, preocupado también por la línea divisoria entre performer y audiencia, quiere convertir a la última en una experta –un giro que según él mismo afirmó en “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica”, también se produce en el cine– como opuesta a su estado contemporáneo, “el incesante fomento de una mentalidad de consumo”.

Estas reflexiones signan un giro histórico en el modo como la radio comienza a entenderse durante el período de las vanguardias tardías. Según Beatriz Sarlo en La imaginación técnica, cuando la radio aparece por primera vez en Argentina, el oyente podía ser al mismo tiempo espectador y productor, oyente y emisor. Los acercamientos tempranos a la radio la destacaban como una maravilla tecnológica, de una inmaterialidad espectral o incluso fantasmática. La radio en las manos de su usuario y la radio como medio mágico: dos aproximaciones que parecían ya ocluidas en las décadas de 1930 y 1940. Durante este período, la radio parece haberse convertido en “opaca” para sus usuarios. Los inventores amateurs se tornaron audiencias cautivas, y la utopía de lo efímero fue crecientemente ligada a proyectos expansionistas bajo las rúbricas tanto del nacionalismo como del capitalismo. La transformación de la radio desde nuevo medio hasta medio consolidado inspiró dos respuestas opuestas por parte de los autores: por un lado, entusiasmo por participar como ayudantes en la construcción de una voz nacional eterizada, a pesar de las inevitables dificultades que ello implicaba, por el otro, auténtico terror del medio como vehículo de aquello que veían como sigilosa y veloz erosión de la interioridad.

En 1931, Mário de Andrade emprendió sus primeras incursiones en la radio mediante una serie de polémicos artículos en el Diário Nacional de São Paulo. A esta altura, el “papa” del modernismo brasileño ya había emprendido su proyecto de vida, la exploración de los contornos de una lengua y una música nacionales, minando la antigua brecha entre lengua escrita y lengua hablada, entre música en vivo y notación musical, brechas que, desde su perspectiva, garantizaban el privilegio del letrado a costa de la rica e híbrida cultura popular brasileña. Ante la abrumadora heterogeneidad de Brasil, donde la mayor parte de la población era analfabeta, sus textos radiales formaron parte, de este modo, de un proyecto más amplio de redefinición de lo nacional. En sus primeras intervenciones en la radio, Mário asegura que “um nacionalismo que me parecía primordialmente tolo” había brotado durante el fervor revolucionario post 1930, lo cual produjo una mezcla de música sensiblera y “anúncios curadores de molestías discretas de senhoras” (Taxi e crônicas no Diário Nacional, 1976).

Para subrayar su disgusto, imagina un hipotético oyente argentino que sintoniza una radio y juzga al pueblo brasileño a partir de eso. Estos primeros escritos sobre la radio tienen lugar durante un momento crucial en el desarrollo de la historia cultural brasileña, momento que vislumbra lo que podríamos llamar la primera sustitución de importaciones de una cultura de masas nacional que se define por la negativa frente a sus vecinos e influencias: el portugués peninsular, los Estados Unidos y América de habla hispana. Si Benjamin describe la voz en la radiodifusión como un “visitante” en el hogar del oyente, Mário imagina que su invitado va acompañado por otro, explícitamente extranjero. La radio está comenzando a representarse como la voz de una nación, pero paradójicamente depende de que los extranjeros paren la oreja.

Casi una década más tarde, Mário elabora su interés en la radio como medio para la voz nacional en una extensa crónica titulada “A Língua Radiofónica”, publicada el 3 de febrero de 1940. La distancia crítica histórica requerida para reflexionar sobre el estatuto de la tecnología como medio del consenso nacional ya se había establecido y él considera que este medio de difusión ha encontrado su propia lengua. Aquí, la radio no se fundamenta ni en la tecnofobia ni en la tecnofilia, sino que se concibe como meditación sobre la voz misma en tanto que medio de identidad nacional, forjada a través de la confrontación entre voces desiguales, incluyendo aquellas provenientes de los bordes exteriores de la nación. La naturaleza acusmática (incorpórea) de la radio hace posible una lengua alternativa que puede fundir esta heterogeneidad.

Mário comienza por describir una encuesta sobre la lengua usada en la radio: ¿“Contamina” la lengua nacional? ¿Deberían censurarse ciertas palabras en la radio? ¿Cómo aproximarse a regionalismos, slang y variaciones de la pronunciación? De manera elocuente, el vecino de Brasil es de nuevo parte del horizonte a través del cual Mário entiende la radio como medio nacional, ya que la encuesta que motiva esta reflexión proviene de Argentina. Es como si el medio en sí impulsara un ángulo transnacional y comparativo. De hecho, aunque su énfasis en la radio como promotora de una lengua específicamente brasileña se acerca a lo que diría después Jesús Martín-Barbero, para Mário la búsqueda de una voz nacional siempre excede lo nacional, evoca su exterioridad constitutiva, tal como sus primeros trabajos modernistas procuraban la especificidad de la lengua brasileña en medio de una confluencia políglota de voces, en particular en su obra experimental Macunaíma (1928). Tal como indica esta referencia a la encuesta argentina, tanto Brasil como Argentina experimentaban un período de intensa regulación de la radio, parte de la lucha por establecer una voz nacional en términos unificados respecto de género, etnicidad, raza y clase. A modo de respuesta, Mário propone una segunda ola de la comunidad imaginada, forjada en una incipiente industria cultural nacional atenta a sus propias fronteras.

En “Língua Radiofónica” Mário rechaza la oposición implícita en la encuesta argentina: la idea de que los medios masivos contaminan los discursos populares y los discursos de elite. La lengua, insiste, es una abstracción (como la langue según Saussure; Mário la llama Língua en oposición a línguas en plural y minúsculas). En realidad, existe una multiplicidad de lenguas, cada una generada por una específica constelación de leyes, costumbres, divisiones geográficas y especializaciones técnicas. Cada una se genera de acuerdo con su propio contexto, no solo según el sujeto que la enuncia: el “burguesinho” arrulla a su amante en una lengua, maldice en otra durante un ataque de rabia e incluso usa una tercera “na festa de aniversario da filinha”. En este espeso estofado, los discursos de elite o letrados son apenas un ingrediente.

La radio, a su vez, desarrolla su propia lengua, una tan específica como “a dos engenheiros, a dos gatunos, a dos amantes, a usada pela mãe com o filho que ainda não fala”. Esta corta lista es elocuente, dado que combina los heterogéneos discursos de lo tecnocrático, lo marginalizado (como en la figura del malandro, o bandido) y la intimidad prelingüística. La radio, propone Mário, aúna. Es más que la suma de sus partes. El imperativo de accesibilidad da nacimiento a “sua linguagem particular, complexa, multifária, mixordiosa, com palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, grupos e comunidades. Menos da culta”. Forjada dentro de la pluralidad de lenguas españolas y lenguas portuguesas del mundo, esta nueva lengua radiofónica tiene su propio terreno definido, localizado en la fuerza de las frecuencias de las ciudades capitales y realizado a través de sus acentos específicos, lo cual subsume todas esas línguas bajo este estandarte híbrido.

Su principal ejemplo de lengua radiofónica es el uso de você, hoy la forma más común de la segunda persona informal en el portugués brasileño, especialmente en televisión y en las principales ciudades. Él describe la excesiva y casi ofensiva familiaridad con la cual, al comienzo, la voz radial se dirigía a sus desconocidos oyentes a través del você, cultivando “as exigências de simpatizar, as de familiaridade”. En este primer ejemplo de medios masivos brasileños, la voz radiofónica organiza las diferencias regionales y de clase (tal como la televisión brasileña lo haría de manera formidable desde la década de 1960). Por otra parte, el você preserva una distancia que el tu, por entonces hablado en contextos más íntimos, no poseía. Se trata, como él sostiene, de un modo de apelación mezclado o paradójico, una familiaridad con paréntesis, una intimidad de masas.

Un interés por la oralidad había estructurado la literatura poscolonial brasileña durante la primera ola del modernismo. Este mismo interés encuentra un medio tecnológico capaz de, y con las pretenciones de, transmitir la voz nacional durante el período posterior a las vanguardias, más centralizado y anti-experimental. En última instancia, Mário observa que las formas populares de expresión y la radio en tanto que medio popular son mutuamente constitutivas. Cantantes y músicos creaban una lengua brasileiríssima en la radio, repleta de su propia terminología, superior al lexicón de la elite. La “nueva” lengua radiofónica no es, entonces, precisamente nueva, sino que es una mezcla de la heterogeneidad omnipresente y constitutiva de la nación. Mário mina el tropo del modernismo brasileño que sugiere descubrir lo que siempre estuvo allí, una novedad paradojal. El territorio escurridizo de lo auditivo todavía debía ser minado por los intelectuales. Este Brasil existente esperaba ser descubierto al momento de la transmisión de su voz.

El autor es aquí un oído gigante: uno de los muchos oyentes que sintonizan la voz nacional y sus exterioridades, si bien es uno especialmente agudo, propenso a elaborar sus experiencias auditivas y remediarlas a través de la escritura. En este sentido, la lengua radiofónica sutura ciertas diferencias (de clase, raza, región) y habla la lengua de una privilegiada diferencia, la identidad nacional, con el autor como “testigo auditivo”. La receptividad del autor/oyente puede parecer pasiva, en última instancia, sin embargo, negocia un contrato entre textos literarios, tales como los ensayos de Mário, y los medios de difusión. Desde su punto de vista y en sintonía con su creciente trabajo sobre etnomusicología, la cultura de la impresión y la radio se complementarán más que competir la una con la otra, así como un epígrafe destaca la mudez de la fotografía. Esta complementariedad está segura siempre y cuando el autor renuncie a su perspectiva de elite (letrada). La autoría encuentra su lugar no en el hablar sino en el escuchar la voz nacional.

Para otros autores de las vanguardias tardías, no obstante, la lengua radiofónica interpelaba como pesadilla no a una comunidad nacional de oyentes sino a una serie de oyentes/consumidores aislados. Mientras difuminaba los límites entre lo interior y lo exterior, la radiodifusión también instalaba otras divisiones que favorecían la imbricación de los medios de masas y el capitalismo. Como temían Brecht y Benjamin, continuaría divorciando a los usuarios u oyentes de los productores y los posicionaría unilateralmente como consumidores. En su crónica “Por qué dejé de hablar por radio” (1932, en Aguafuertes porteñas: Buenos Aires, vida cotidiana), Roberto Arlt cita a un amigo que declara “El receptor de radio se ha convertido en un mueble decorativo que, cubierto con un tapiz sirve para sostener un florero, nada más”. La mágica inmaterialidad de la radio era ahora poco más que un mueble y ruido de fondo. El acento ahora recaía sobre la domesticación de estos sonidos y voces ostensiblemente externos. Como otros medios consolidados, la radio subsume aquello que alguna vez fue visto como señal de futuridad en los ritmos repetitivos del capitalismo.

En un proceso que hizo eco de la consolidación propia del cine, pero con una rapidez mucho mayor, en Brasil, Argentina y Uruguay la radio había sido estructurada por la lógica del mercado. La presencia del estado aumentó, pero no sería la mayor influencia sobre el medio (al menos no antes de Perón en Argentina, a mediados de los cuarenta). Los patrocinadores reorientaron la programación, la alejaron de las producciones de aficionados y bricoleurs y la llevaron hacia la publicidad y hacia una consolidación vertical, reestructurándola mediante la colocación de productos –haciendo que la mercancía sea parte de la propia narrativa– y los ritmos episódicos que se entregan a las pausas comerciales (sobre todo el poderoso género de la radionovela, importado en un primer momento desde Cuba y financiado por corporaciones internacionales). El “Radioteatro Palmolive del Aire” (patrocinado por la compañía estadounidense de detergentes) se emitió en Argentina y en Brasil durante los años cuarenta, por ejemplo.

Mientras que para Mário la radio ofrecía una forma de hacer audible una amalgama de voces nacionales, Felisberto Hernández estaba preocupado por la capacidad de la radio de suturar consumidores a una red de consumo, quisieran o no. En su cuento “Muebles ‘El Canario’” (1947), un narrador en primera persona del cual no conocemos el nombre viaja en tranvía y de manera inesperada recibe, junto a los otros pasajeros, una inyección de un vendedor sonriente. En casa, percibe que ha sido infectado con una lengua radiofónica. Antes de quedarse dormido, el canto del canario comienza a sonar dentro de él. Esta micro ciencia ficción subraya un miedo generalizado a que la omnipotencia de la radio estuviese moldeando la capacidad de atención y reflexión de los oyentes a través de su estructura serializada y segmentada. Y mientras que para Mário esta escucha tenía su poder propio y oportuno, que los autores, autoconstruidos como oyentes, se encontraban singularmente preparados para rastrear, el narrador de Hernández es un oyente cautivo.

“Muebles ‘El Canario’” pertenece al género fantástico, privilegiado en la literatura latinoamericana, pero en este caso se trata de un cuento disfórico, desencantado. Una de las características de la literatura fantástica es su tendencia a literalizar lo metafórico: aquí es la inyección que literaliza la ocupación del espacio privado que suponía la radio y la simultánea ruptura del interior monádico. La jeringa representa la radiodifusión comercial como parte de un régimen disciplinario de la vida cotidiana. Inyecta programación radial en oyentes dispuestos a ello (como el otro pasajero del tranvía) o no dispuestos (el propio narrador). En la concepción de homeopatía modernista de Jameson, la alienación de la cultura de masas era domesticada por la incorporación selectiva de sus fragmentos. Aquí, sin embargo, el narrador de Hernández no puede domesticar el medio a través de una incorporación selectiva; la homeopatía se metamorfosea en inyección viral. Cualquier posibilidad de agencia ha sido eliminada. Tampoco es posible para este narrador el “sabotaje” que Benjamin contempló como única opción disponible para el oyente, porque no puede simplemente apagar el aparato.

Si bien todas las voces problematizan la división entre interior y exterior, para escritores y teóricos la radio parecía amplificar ese desdibujamiento, al subrayar y expandir su alcance. El discurso interno acusmático que la jeringa induce en “Muebles ‘El Canario’” tiene una naturaleza muy específica: produce fantasías episódicas de adquisición consumidora. El narrador arranca las sábanas de su cama y las coloca sobre su cabeza para eliminar los ruidos de la radio, que solo se hacen más fuertes. El cuerpo humano se convierte en un medio de transmisión de un mensaje ostensiblemente exterior a él. No es necesario ningún aparato y, a este respecto, la ubicuidad de la radio presagia tecnologías contemporáneas que rastrean y localizan cada uno de nuestros movimientos, especialmente nuestros consumos. La falta de soporte material para la voz radial se transforma de vehículo privilegiado para el inconsciente de los artistas –como era para Breton y los otros surrealistas con quienes Hernández forjó un diálogo incómodo– en contagio ideológico.

“Muebles ‘El Canario’” sugiere que los autores se han convertido en antenas involuntarias para este nuevo rol de la radio, y que escribir no alcanza para callar estas voces sin cuerpo. Significativamente, el título del cuento proviene del soneto de una empresa de muebles que el narrador es obligado a absorber. La referencia al soneto comercializado inmediatamente evoca una ansiedad anterior sobre el rol del artista frente al mercado. En la famosa parábola de Rubén Darío “El rey burgués” (1888), la voz poética también está suturada a la economía de los bienes comerciales en la vidriera/mansión del nuevo rico. Sin embargo, el poeta de Darío es un visionario abandonado, que grita en el terreno literalmente salvaje contra la mercantilización. Muere al aire libre, congelado, con una sonrisa irónica en los labios. En contraste con el heroico mesías de Darío, el narrador de Hernández no es poeta y la poesía no ofrece resistencia heroica. El narrador es, por el contrario, forzado a escuchar la mercantilización de la forma soneto y hasta a encarnarla en su propia receptividad. En este sentido, el soneto escrito para una empresa de muebles no indica una nueva economía de bienes (nuevos productos llegados del exterior, una de las obsesiones más destacadas del modernismo) sino más bien el desplazamiento del rol de la autoría, ya que indica su degradación desde la producción hasta la (obligatoria) recepción. Al mismo tiempo, la transformación de la expresión poética en jingles publicitarios se refuerza en “Muebles ‘El Canario’” gracias a la incorporación de la música –una forma artística especialmente importante para Hernández– en las formas agitadas de la publicidad.

Esta audición disfórica sin dudas refleja las experiencias de Hernández, que trabajó en una emisora de radio en 1948 como responsable de la organización de los bloques de publicidad y otros tipos de programación, el análogo pobre del Princeton Radio Research Project de Adorno. Su trabajo requería una cierta experiencia corporal con el cronograma de episodios en radiodifusión, sus breves lapsos de atención. (Este es un rol muy distinto al de los autores que escribieron para la radio, entre ellos Eliot, Woolf, Pound, Beckett y Benjamin, así como Mário y los argentinos Olivari, Arlt y Raúl González Tuñón). La radio se ha metido bajo la piel de su narrador y dentro de su cerebro. Su forma episódica se ha convertido en un síntoma de vida administrada. El acto de “sintonizar” se ha vuelto su pan de cada día y le exige monitorear la estructura truncada y episódica de la radio. Lo que asusta a Hernández es la naturaleza aparentemente involuntaria de escuchar la radio, el modo como transforma la interioridad en una alternancia interminable de voces ajenas.

Evidentemente, la de Hernández es una construcción mucho más siniestra de la difuminación –o mejor, de la reverberación– interior/exterior que observamos antes en “Língua Radiofónica”, de Mário. Si la acousmêtre radial de Mário es el discurso interno de la nación hecho palpable y compartido, la de Hernández es una invasión crónica, que deriva su poder precisamente de la desaparición de sus orígenes. Lo que conecta a ambos escritores, sin embargo, es el modo en que articulan el desplazamiento de la escritura en relación con la radio como nuevo medio envejecido. Rastreando su propia supuesta obsolescencia –o su asimilación en la radio a través de aquel triste sonetito para la empresa de muebles– sintoniza la frecuencia en la cual el discurso interior se vuelve parte del dominio público, un desplazamiento que reorienta la autoría, distanciándola de la producción y dirigiéndola hacia esa forma específica de la recepción que es la escucha.

Cine con sonido sincronizado: novedades viejas, muñecas parlantes

Mientras la radio encontraba su propia lengua, el cine encontró su laringe. Mientras que la transición de la radio de bricoleur a medio de difusión provocó inquietudes en los escritores latinoamericanos, la llegada del sonido sincronizado al cine fue con frecuencia retratada como una crisis absoluta. Durante el período transicional 1928-1933, junto con innumerables cineastas y periodistas, los principales escritores latinoamericanos –incluyendo a Mário, a Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Alejo Carpentier– reflexionaron sobre el desplazamiento del cine mudo al sonido sincronizado con una sensación de urgencia que tuvo un paralelo más cercano en sus contrapartes europeas que en los Estados Unidos. Para muchos, el sonido emergió para “diluir, empañar y falsear la neta y clara elocuencia de una mirada, un gesto, una intención apenas perceptible en la extremidad de los dedos”, según escribe Quiroga en “Espectros que hablan”. En el preciso momento en que la especificidad del cine como medio parecía consagrarse, habiendo adquirido una “personalidad marcadísima”, el sonido sincronizado amenazó con volver precaria esa distinción.

En este sentido, la llegada del sonido coincidió con, y ayudó a fomentar, el deseo de los intelectuales de definir la singularidad del cine. Los textos sudamericanos sobre el cine critican repetidamente el sonido sincronizado por impedir una experiencia “cinemática” plena. Para la mayor parte, no era una innovación tecnológica celebrada sino un truco superfluo, o como mínimo una caída en el ruido generalizado de la vida moderna: “Todos os ruídos e sons que hoje nos ferem os ouvidos”, escribió Humberto Mauro, el cineasta más destacado de Brasil, en “Cinema falado no Brasil”, en 1932, mientras trabajaba en su propio film de la transición de cine mudo a sonoro. La desacusmatización de los films sonoros era una doble amenaza: a la especificidad del medio, argumento que implícitamente valoraba un rol para la literatura, y al cosmopolitismo de una cultura global del cine que no hablaba la crecientemente monolítica lengua inglesa.

La llegada del sonido sincronizado inauguró un desplazamiento en el cine al reorientar sus propiedades formales e industriales de múltiples maneras. De central importancia para nuestros propósitos aquí, la voz humana se tornó el principal código acústico. (De acuerdo con Rudolf Arnheim en su conocido ensayo sobre cine sonoro, “A New Laocoön”, la voz ahoga todos los otros sonidos, gestos y objetos). En este sentido, el sonido sincronizado era otro paso importante en el largo camino de privilegiar la voz humana mediada tecnológicamente, proceso que había comenzado con el fonógrafo. La sensación de disyunción que provocaba el cine sonoro fue particularmente preocupante para los artistas e intelectuales de América Latina porque acababan de empezar a articular un entendimiento del cine (mudo) como medio específico, medio del cual podrían potencialmente participar. Si el cine mudo parecía ofrecer un “esperanto”, el cine sonoro subrayaba las diferencias entre contextos nacionales y lingüísticos en todas sus desordenadas y desparejas especificidades.

La dominancia de la voz por sobre otros sonidos tuvo implicaciones no solo para las propiedades formales de los films sino también para la literatura. Al adoptar argumentos acerca de la especificidad del cine como medio –basándose en artistas tan diversos como Jean Epstein, Louis Delluc, Chaplin y Eisenstein, que aparecieron en los periódicos latinoamericanos desde mediados de la década de 1920 hasta comienzos de la de 1930– los escritores no solamente buscaban participar de una cultura cosmopolita de espectadores de cine. También proponían, según sugiero, una división del trabajo en la cual la literatura no cediese su autoridad cada vez más tenue a otro ámbito. Las repetidas afirmaciones acerca de la singularidad del cine se basaban en una definición negativa: el cine no era una novela, no era teatro. El verdadero cine no debía pedir prestado a otro medio. Este tipo de afirmaciones también eran implícitamente un intento desesperado por subrayar lo que sí era la literatura, en un corolario del cinéma pur. En otras palabras, así como los escritores insistían en la “carga” que el lenguaje verbal representaba para el cine, implícitamente lo declaraban parte de su propia jurisdicción. La literatura bajo el cine mudo podía representarse como un medio que acompañaba, inundando la mudez extradiegéticamente con sus voces metafóricas en la forma de intertítulos, comentarios o ficciones fantásticas sobre el aparato del cine. Allí encontraba su propósito. Inversamente, si el cine y la radio podían ahora registrar la rica especificidad de voces nacionales y locales –el lunfardo de Buenos Aires, las particulares cadencias de los acentos carioca (Río de Janeiro) o nordestino (Nordeste) en Brasil–, ¿qué podían ofrecer los autores con su propia tecnología de inscripción? Si el esperanto cosmopolita del cine mudo desaparecía, ¿dónde quedaba la literatura, portavoz de lo local desde el período romántico?

Sin los recursos materiales o el conocimiento técnico para responder esta cuestión a través del cine sonoro en sí, los autores emplearon un elemento poderoso de su repertorio, la metáfora. Dos aparecían con frecuencia a lo largo de las primeras crónicas: el sonido sincronizado como “juguete” tecnológico y la imagen más grotesca de la muñeca parlante. La primera se destacó especialmente durante los primeros años del debate sobre el sonido sincronizado. Artistas e intelectuales subrayaban la extrañeza incómoda de esta novedad por sobre sus proezas tecnológicas. Un “juguete infantil”, en “Espectros que hablan”, de Quiroga; “solo un curioso juguete, sin trascendencia”, en “El film hablado”, de José María Podestá. Si bien estas imágenes parecen resonar con la importancia de la niñez para vanguardias como el surrealismo (y para Walter Benjamin), es importante notar que aquí carecen de cualquier dimensión utópica. El juguete implica, por el contrario, regresión; una innovación tecnológica operando contra el progreso, o como simulacro burlesco de ese mismo progreso. El cine con sonido sincronizado era una amalgama híbrida, más que una nueva forma, y con frecuencia formaba parte de la bolsa de trucos reutilizables diseñada para seducir a la audiencia y los consumidores, un intruso en el territorio de la literatura. La última novedad, una moda pasajera, que no suma nada al proyecto global de desarrollo artístico. En este sentido, el cine sonoro inaugura el oxímoron de “novedade velha” [novedad vieja], una contradicción clave para las vanguardias tardías, cuando la máquina de los medios modernos renquea sin que el arco narrativo del progreso pueda guiarla. El cine sonoro es un primer ejemplo de la burocratización de la novedad tecnológica: la ensayada promesa que en realidad nunca puede realizarse porque genera un deseo crónico de más. La experiencia de una innovación en sí misma envejecida que identifiqué como constitutiva de las vanguardias tardías, su energía extrañamente melancólica, se da aquí en el cine sonoro.

Si la metáfora del juguete de niños procuraba enfrentar la amenaza del cine sonoro, la de las muñecas parlantes explicita esta ansiedad subyacente a través de un registro mucho más siniestro. La muñeca es también un juguete y se refiere también a un progreso forzado o una regresión infantil, pero sus efectos son mucho más siniestros, y hasta grotescos. La imagen, sobredeterminada, manifiesta ansiedades convergentes: la automatización de la cadena fordiana, la extrañeza del progreso tecnológico irrestricto encarnado en el desfase o desencuentro entre cuerpo y voz, lo humano reducido a partes y operaciones discretas, el fraccionamiento de la intimidad a través de medios que ostensiblemente intentan conectar a las personas. Al subrayar la propia fisura que busca suturar, el sonido sincronizado parece criar su propia familia “contra natura”, “esta monstruosidad antiartística que se avecina” (en palabras de Podestá inscriptas en “La evolución cinegráfica angloamericana”, de 1929). Inaugura “una automatizada figura que se mueve bajo las carcajadas de una orden idiota, actuando sin una mínima pisca de espontaneidad”. Rechina: “A voz humana, ampliada, perde completamente a naturalidade”; “Um canário silva como uma locomotiva”; “a primeira vez que ouvi mina própria voz no cinema n[ã]o podía acreditar que quelos grunhidos eran auténticamente meus!” (Guilherme, “Questão de gosto”). Para otro escritor, “el personaje no tiene voz” propia en el cine sonoro, sino una “familia de voces” que parecen salir de todos lados. Su extrañamiento inicial no produce asombro sino alienación. En este sentido, apenas se suma a los sonidos indistinguibles de la modernidad. “El sentimiento de inquietud” que Arnheim atribuyó al cine sonoro en “A New Lacoön” inspiró en escritores sudamericanos una repulsión corporal. Además, el doblaje como práctica novedosa generaba su propio bestiario. En una de las pocas excursiones de Borges hacia las dimensiones técnicas del cine, el doblaje se describe como “engendros mitológicos” o “efectos de ventriloquia” (en Borges va al cine, de Aguilar y Jelicié). Este ensamble –doblajes, versiones divergentes del español, reproducciones de sonidos extraños e incómodos– también puso en primer plano el estatuto de las voces locales, globales y/o incorpóreas.

Existe, por su puesto, una explicación material para esta “extrañeza”: los errores en la sincronización que producían suturas poco efectivas o palabras ilegibles, infortunios que los escritores tenían especial ansia para notar. Tal como en Estados Unidos y Europa, pero en una medida mucho mayor, la transición al sonido en América del Sur no fue espontánea – milagroso abracadabra de la innovación– sino discontinua y tartamuda. El sonido llegó a las sacudidas, dificultado por varias limitaciones materiales, especialmente por el costo de adaptación de las salas de cine a las nuevas tecnologías (incluyendo el desplazamiento de Vitaphone a los discos ópticos) y por la ansiedad respecto del trabajo discontinuo de artistas que performaban en vivo, especialmente músicos que trabajaban en el ámbito del cine mudo. En cuanto al nivel de producción, además, los cines de Argentina y Brasil lograron reagruparse relativamente rápido tras este período inicial, pero el cine nacional en otros países de América Latina fue bastante desvastado por la llegada del sonido. (La industria nacional de cine de Uruguay era mucho menor, en contraste, durante la década de 1930, y su primera película sonora se estrenó en 1936).

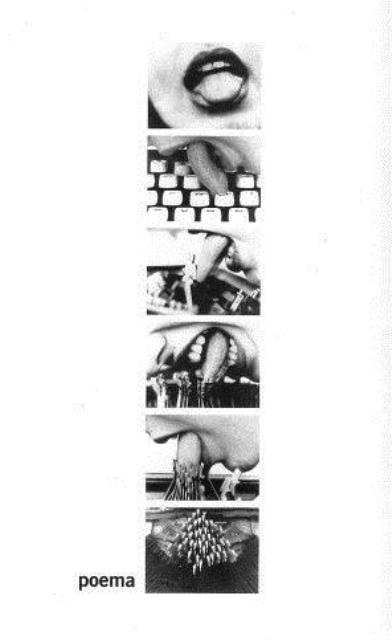

Si bien todas estas limitaciones son importantes para entender por qué el cine sonoro fue recibido con tanto rechazo, me gustaría sugerir que la insistencia de los escritores en los desencuentros entre cuerpo y voz no tenía en última instancia como objetivo la denuncia de condiciones materiales desiguales para el desarrollo del medio. Tales articulaciones, frecuentes a lo largo del archivo, procuraban más bien territorializar la voz en el ámbito de la prosa, donde luego sería refuncionalizada por la pluma o la máquina de escribir. En una crónica sobre cine sonoro, Quiroga observa que el frenesí de innovación tecnológica requiere “una mano de escritor que gire firmemente” (“Espectros que hablan”) para llevarla al lugar que le corresponde. En contraste con el entusiasmo de sus primeros textos con la novedad del cine, se abre ahora una brecha entre cine y escritura. La consolidación del primero exige que la segunda afirme su especificidad y responda a la invasión de su territorio.