Epílogo: The Buenos Aires Affair

Por: Sylvia Molloy

Traducción: Karina Boiola, Jorge García Izquierdo y Jimena Reides

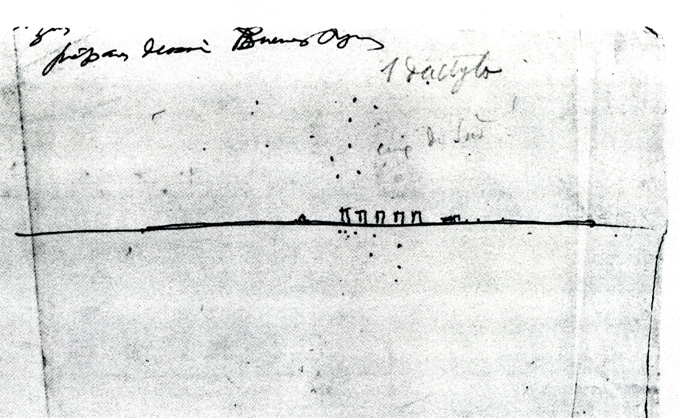

Obra (imagen): Le Corbusier, «La cité des affaires»

Como lo indica su título (tomado de la novela homónima del gran Manuel Puig), la destacada escritora y crítica Sylvia Molloy se ocupa en este artículo de esbozar los affaires de la Ciudad de Buenos Aires en su percepción –siempre cambiante, siempre esquiva a sentidos definitivos– de porteña que ya no vive en su ciudad natal. Una ciudad, según nos relata, hecha de memorias, de citas (un “depósito de invenciones literarias”) pero, también, de hechos insoslayables que la impactan, en cada nueva visita, con toda la contundencia de su realidad. Para Molloy, entonces, escribir sobre Buenos Aires es siempre una forma de volver. Y volver significa mirar a Buenos Aires con los ojos de quien ya no vive allí, para así desnaturalizar y cuestionar aquello que la experiencia cotidiana de la ciudad ha cristalizado.

Cuando escribí mi primera novela, En breve cárcel, estaba decidida a borrar cualquier referencia al espacio y hacer en lo posible que todas las acciones (si esta es la palabra adecuada) ocurrieran en un lugar desprovisto de marcas específicas, lo más cercano a la abstracción que pudiera. Este gesto más bien pretencioso estuvo destinado a impedir cualquier reconocimiento del lector, representando la ciudad —o, en este caso, las ciudades— irreconocible y, por tanto, aunque no excesivamente, extraña. Luego, hacia el final de la novela, con un gesto igualmente pretencioso, identifico estas ciudades y arbitrariamente revelo sus nombres. Una de estas ciudades fue París, donde había vivido durante muchos años, la segunda Búfalo, donde había vivido poco tiempo, y la tercera Buenos Aires, donde nací y pasé los primeros treinta años de mi vida. Al mirar atrás, pienso que mi deseo de enmascarar estas tres ciudades podría haber sido menos frívolo de lo que aparentaba. Sospecho que no quise identificar a París porque era demasiado obvio como lugar de exilio, especialmente para un latinoamericano. Preferí eludir Búfalo porque, aunque había vivido algún tiempo allí, la siento como la Polonia de Alfred Jarry, c’est a dire nulle part. Buenos Aires, supongo ahora, se ocultó por razones más complejas: principalmente, creo, porque la ciudad, que durante un largo tiempo había sido para mí más o menos un construcción familiar e inmóvil, hecha de memorias manejables y, sin duda, embellecidas, se volvía más y más inquietante con cada viaje que hacía. La represión política entraba en cortocircuito con la ilusión aurática. Es difícil reconocer una ciudad, o lo que una recuerda de esa ciudad, cuando ves soldados en cada esquina.

En breve cárcel termina con la protagonista esperando en un aeropuerto, agarrando un manuscrito, a punto de despegar a un destino desconocido. Mi segunda novela, El común olvido, comienza con el protagonista llegando a otro aeropuerto, tomando una mochila que contiene una urna con las cenizas de su madre, las cuales, de acuerdo con sus últimos deseos, está trayendo de regreso para esparcirlas en el Río de la Plata. La ciudad, esta vez, está identificada: es la Buenos Aires de mediados de la década de 1980. Era tiempo de volver a casa, para mi personaje y para mí, aunque ambos sabíamos que uno llama hogar a aquello que ha dejado atrás.

Durante muchos años, cuando enseñaba literatura latinoamericana, yo jugaba con la idea de trazar un curso en Buenos Aires, una Buenos Aires fantasma hecha de referencias literarias y citas. Comenzaría probablemente en la mitad del siglo diecinueve con Sarmiento, me digo a mí misma, quien, en su remota provincia de San Juan soñó con una Buenos Aires como modelo civilizatorio que salvaría a Argentina de los rebeldes e incultos bárbaros y aún no había pisado la ciudad. De hecho, la primera vez que Sarmiento puso sus ojos sobre Buenos Aires fue desde la distancia, desde un barco anclado en el Río de la Plata rumbo a Europa. Este defensor de Buenos Aires conseguiría conocer Río de Janeiro, París, Madrid y Roma años antes de que llegara a Buenos Aires y se apropiara de esta ciudad. Después de Sarmiento, continuaría componiendo este imaginario de Buenos Aires, construido extensamente a partir del deseo, citando a Lucio Mansilla, quien en la década de 1880, en la víspera de la masiva inmigración y enorme renovación urbana, escribió conmovedoras memorias evocando la ciudad en el umbral del drástico cambio, una amable «gran aldea» que todavía sostiene sus hábitos coloniales mientras se está convirtiendo en una cosmópolis. Después de Mansilla, yo iría a Borges, cuyo gesto literario inicial fue la desafiante recreación de una extraña y marginal Buenos Aires; luego quizás a las memorias del paisaje urbano de Alfonsina Storni y continuaría con los caminos melancólicos a través de los barrios obreros de Adolfo Bioy Casares en El sueño de los héroes; y del Rayuela de Julio Cortázar a la fantasmal La ciudad ausente de Ricardo Piglia; y quizás Manuel Puig, cuyo título he tomado prestado para este texto. Nunca completé ese proyecto, pero bastantes de esos fragmentos o partes de textos se han grabado en mi mente tanto que cuando pienso en la ciudad suelo imaginar una topografía de citas. He vuelto a Buenos Aires un depósito de invenciones literarias. En este sentido, podría decir de la ciudad lo que Calvino dijo de París: »es un trabajo referencial gigante, una ciudad que puedes consultar como una enciclopedia»[1] (171-172).

Cuando vuelvo a Buenos Aires —y lo hago todos los años, si puedo— intento que no parezca que no vivo ahí. Y a pesar de que lo intento de manera firme, me descubren. Manifiesto sorpresa cuando debería parecer indiferente. Veo unos artistas callejeros en una esquina, algunos de ellos niños, haciendo malabarismos mientras los coches esperan a que cambien las luces de los semáforos. Digo la frase equivocada. »Qué actuación más peligrosa», remarco, mientras ellos corren hasta los coches para pedir una moneda. »Hacen una fortuna, no sienta pena por ellos», dice mi antipático taxista. »Y de todas formas, son todos serbios», añade enigmáticamente. »Pero, entonces, ¿vos no sos de acá, no?». Voilá: me descubrieron. Como los presuntos serbios, yo soy el sujeto de su despreciable xenofobia. No entiendo de qué se trata todo esto realmente.

No es que no sepa encontrar lugares o haya olvidado el nombre de las calles. Ellas están de un modo indeleble grabadas en mi mente, aunque ya no como un conocimiento vivido: son parte de un archivo, donde voy cuando las necesito. En la distancia, yo les doy un poder mágico. Me siento cómoda enumerándolas para mí misma. Y más de una vez, cuando he tenido problemas para quedarme dormida, descubrí que recitar el nombre de las calles de Buenos Aires era una buena forma de calmar aquello que me mantuviera despierta: Charcas, Paraguay, Córdoba, Viamonte, Tucumán. Sin embargo, lo que he perdido definitivamente es mi sabiduría callejera y eso, me temo, no lo recuperaré nunca. A pesar de mi deseo, no pasó.

Cuando Marchel Duchamp visitó Buenos Aires en 1918, rápidamente afirmó que Buenos Aires n’existe pas. Once años después, Le Corbusier llegó a Buenos Aires e, incluso antes de aterrizar, esbozó una serie de propuestas para transformar la ciudad. Estos planes incluían el traslado del distrito comercial a la parte sur, mirando al Río de la Plata. Sostenía (no sin razón) que Buenos Aires hacía un pobre uso de su río, al punto de darle la espalda. Las ideas de Le Corbusier nunca se implementaron efectivamente, aunque su idea sobre el río, de alguna manera, prevaleció. La urbanización más ambiciosa de Buenos Aires en la década de 1990, Puerto Madero, consistió en la reedificación y aburguesamiento de la deteriorada zona del puerto, al sur del antiguo centro de la ciudad, de cara al río. Puerto Madero no es la “Cité d’Affaires” que Le Corbusier imaginaba pero sí, como lo describe la guía turística, un “popular punto moderno” de la ciudad. Puerto Madero —el sueño de todo urbanista, alimentado por intereses financieros multinacionales — es un distrito de hoteles de lujo, restaurantes y discos, favorecido por la afluencia de turistas y empresarios y mayormente inasequible para los locales. Una característica notable de Puerto Madero es que sus calles tienen nombres de mujer: un gesto bien intencionado, pensado como un tributo al feminismo, que parece, sin embargo, curiosamente inapropiado. Las mujeres a quienes se honra son en su mayoría activistas del siglo veinte, comprometidas con la educación, la justicia social, las reformas políticas y los derechos humanos.Parecen extrañamente fuera de lugar en el brillo de Puerto Madero, orientado al consumidor y, por otro lado, los habitués de este barrio (en su mayoría extranjeros) ni siquiera saben quiénes son. En este simulacro de “barrio”, destacado por nombres como Pelli, Calatrava y Starck, el intento de conmemoración urbana pasa enormemente desapercibido o, en el mejor de los casos, provoca un escalofrío irónico, ya que pueden verse, adornando la misma calle, el cartel con el nombre de Alicia Moreau de Justo —una de las fundadoras del Centro Socialista Feminista en 1902— y los neones oximorónicos del restaurant Pizza Banana, con su promesa de una exótica cena pseudo caribeña.

El enclave de Puerto Madero se apoya sobre el Río de la Plata, como mencioné, y sobre una gran extensión verde llamada “la Reserva Ecológica”, destinada a preservar las plantas y la vida silvestre. Llamada parque natural, es cualquier cosa menos eso y, como sucede tan frecuentemente en Buenos Aires, es el producto de encuentros azarosos y de la sagacidad local. Inicialmente concebido como un proyecto de vertedero para la construcción de un enorme complejo deportivo y de viviendas residenciales (y como una forma de lidiar con los escombros de las demoliciones circundantes), fue abandonado antes de que se tomara cualquier decisión ecológicamente sensata. Extendiéndose sobre el río, el vertedero pronto comenzó a atrapar barro, junto con semillas, plantas y vida animal que eran llevadas hacia el Río de la Plata por sus dos afluentes, el Paraná y el Uruguay, desde tan lejos como el norte de Misiones, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Estas se desarrollaron muy bien en su nuevo entorno y el terreno se volvió un repositorio de formas de vida migrantes, no muy diferente a la propia ciudad de Buenos Aires. A los huéspedes adaptados, ahora naturales del área, se los declaró oficialmente “especies protegidas” —con más fanfarria que esfuerzo real— y solo el ojo del especialista (o quizás el del extranjero atento) puede distinguir un pájaro, planta o lagartija nativos de aquellos provenientes de otro lugar. Puerto Madero puede representar un descanso efímero para el transeúnte, pero los “desechos” que llegaron a la Reserva están ahí para quedarse.

Buenos Aires fue y continúa siendo una ciudad de inmigrantes, muy similar en ese aspecto a la ciudad de Nueva York. Pero los patrones de la inmigración han cambiado. El siglo veinte vio la llegada de inmigrantes europeos. Mis abuelos llegaron de allí: los padres de mi padre de Irlanda, los de mi madre de Francia. Como muchos de los recién llegados, la familia de mi padre se asentó en la zona sur de la ciudad, en un barrio de inmigrantes (la mayoría irlandeses) no muy lejos, de hecho, del ahora aburguesado Puerto Madero. Alguna vez el lugar más pintoresco de la ciudad, el “Barrio Sud” fue gradualmente abandonado por los adinerados, luego de que las epidemias de cólera y fiebre amarilla de 1870 dejaran en claro que se trataba de un área insalubre. Las élites se movieron hacia el norte, a la zona más alta, y los inmigrantes ocuparon su lugar. Mi padre recordaba a una pareja vecina de ancianos; recordaba cómo el viejo llegaba tarde a su casa, borracho, y golpeaba la puerta de la casa de mi familia en lugar de la suya, recordaba cómo la esposa del anciano salía y, parada en la escalera de entrada, lo amenazaba: “Papá, los sorjers están viniendo”, con lo cual el hombre se volvía a toda prisa a su casa.

De nuevo, como Nueva York, Buenos Aires está actualmente formada por una heterogeneidad más compleja. Hay pocos inmigrantes de Europa (hoy en día, la migración va en la dirección contraria) y, como en muchas capitales latinoamericanas, hay largas filas en la puerta de los consulados europeos. Son los nietos de los inmigrantes, buscando reclamar la nacionalidad de sus antepasados, para así probar suerte en Europa. Además, como expresa la sabiduría popular, siempre es bueno tener un segundo pasaporte. Durante años, muchos de mis amigos esperaron impacientes que Polonia se anexara a la Unión Europea, para así poder solicitar la ciudadanía a través de abuelos o padres que se vieron forzados a emigrar de allí porque eran judíos. En cuanto Polonia formó parte de la Unión, mis amigos obtuvieron sus pasaportes polacos. Con la típica perspicacia porteña, captaron la ironía de la situación, su sutil justicia poética.

Si bien los porteños fueron dejando Buenos Aires desde la década de 1970 (primero por motivos políticos y luego por causas económicas, y a veces por las dos razones combinadas), nuevos arribos aparecieron en escena. Siempre se ha dado la migración dentro de las fronteras de Argentina. Trabajadores indígenas pobres provenientes de las provincias comenzaron a descender en manadas a la gran ciudad con la primera presidencia de Perón, lo que desmiente de una vez por todas el mito de que la Argentina es un país de europeos blancos y de que Buenos Aires es principalmente una ciudad europea. Aunque este mito no desapareció, ahora se ha complicado debido a una nueva inmigración, esta vez desde los países vecinos. Buenos Aires tiene una población considerable de inmigrantes bolivianos y paraguayos que, al igual que los inmigrantes europeos a finales de siglo, son trabajadores no calificados, a veces son indocumentados, hacen los trabajos de más baja categoría y son un objeto general de desprecio, como muestra Adrian Caetano en su película devastadoramente lúcida, Bolivia. Cuando Argentina sufrió su colapso económico a finales de 2001, las calles de la ciudad tuvieron un número de mendigos mayor que el habitual “Son todos bolivianos” y “Son todos paraguayos” fueron las frases que escuché por lo general de los comerciantes, taxistas y, sí, algunos miembros de mi propia familia. Cuando protestaba, me encontraba de forma sistemática con el comentario familiar “Vos no vivís en esta ciudad”, una frase que se aplicaba con frecuencia a cualquier observación que hiciera contra el consenso.

Esta es una frase difícil de escuchar, una que extingue el debate en lugar de fomentarlo, dejándome con mi “Pero incluso si viviera aquí…” atorado en la garganta. Esos son momentos verdaderamente raros, en los que mi situación de extranjera se me hace tan clara que de hecho me convenzo: he perdido mi derecho a un lugar. Al mismo tiempo, ese desarraigo me permite ver la ciudad, creo, y hacer hincapié en detalles que las personas que son de la ciudad dan por sentado. Esto se me hizo patente durante la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980, cuando en mis viajes a Buenos Aires me sorprendía con cosas que la gente había aprendido a aceptar o, por motivos de supervivencia, a ignorar. El terror estatal había llevado a una naturalización de la violencia que me conmocionaba como la extranjera que era. Una noche, me pararon unos policías armados que me preguntaron qué estaba haciendo, me retaron por estar afuera tan tarde, una mujer sola, y me exigieron que les mostrara el documento de identidad. Sin pensarlo, lo había dejado en el departamento de mi madre. Me llevó un rato, un rato terriblemente largo, aclarar las cosas. Cuando, todavía asustada, les conté a mis amigos al día siguiente, casi no se compadecieron. “¿A quién se le ocurre salir sin un documento de identidad?” fue todo lo que me dijeron.

Este incidente ocurrió hace casi treinta años, y aún continúa en mi mente, todavía ocurre una y otra vez en mi cabeza a pesar de que Buenos Aires ya no está cautiva del terrorismo estatal y es poco probable que me detenga la policía. Pero tal vez los recuerdos más notables que tengo de Buenos Aires son de unos años después, justo al final de la dictadura. Hay dos cosas que sobresalen en mi memoria que marcan a la “nueva” Buenos Aires, a la que ahora regreso cada vez más. Una fue la ausencia de soldados jóvenes con ametralladoras en el aeropuerto. La otra —recuerdo esto claramente, mientras miro por la ventana del taxi después de llegar al aeropuerto— son las paredes de la ciudad, literalmente empapeladas con siluetas. Cada superficie disponible, o eso parecía, estaba cubierta con contornos negros de formas humanas sobre papel blanco grueso, marcado con los nombres de las personas y las fechas de su desaparición. El impacto visual de estos fantasmas de papel fue enorme; no pude dejar de hablar sobre ello, no pude evitar mirarlos de cerca, verificando los nombres y las fechas, con miedo a encontrar un nombre que conociera. La gente en Buenos Aires parecía menos traumatizada que yo por esta muestra. Para ellos, había sido una experiencia diaria; para mí, era un recordatorio descarado de lo que me habían dejado.

Aunque nunca di un curso sobre una Buenos Aires fantasmagórica hecha de alusiones literarias y citas prestadas, el proyecto me siguió acechando. Cuando comencé a escribir El común olvido, la idea me visitó una vez más, y le permití entrar en mi ficción. Quería recuperar Buenos Aires a través de las palabras de otros, para reciclar fragmentos, pedazos de textos que otros habían escrito o dicho, palabras no necesariamente prestigiosas o siquiera memorables pero con las que, por algún motivo, me había encaprichado. Quería recuperar historias y sobre todo voces, cosas que había dicho la gente y el tono que habían usado en el relato, el parloteo de una ciudad donde había nacido y vivido en diferentes períodos de mi vida que llenaban mi memoria. Esta reconstrucción, un tipo de arqueología de cuento dos veces contado, no surgió de la nostalgia. No sentí que estaba reuniendo a un mundo perdido para siempre; en cambio, me estaba divirtiendo. Era un placer reescribir y volver a contar las historias que hablaban de una ciudad que amaba, una especie de homenaje.

Cuando la gente me pregunta si volvería a vivir en Buenos Aires, siempre dudo antes de responder, nunca respondo exactamente lo mismo y, a veces, no contesto nada. En las semanas posteriores al 9/11, pensé seguido en Buenos Aires, soñé con la ciudad noche tras noche. Estos sueños (o recuerdos; ya no puedo distinguir cuál es cuál) eran de un pasado distante, cuando aún no tenía noción de que no pasaría el resto de mi vida en Buenos Aires; sueños (o recuerdos) de voces, viejas expresiones, imágenes desconectadas, la mayoría de ellas felices, a pesar del ruido constante de helicópteros que sobrevolaban Nueva York que también, inevitablemente, trajeron otros recuerdos de Buenos Aires, menos distantes y no tan reconfortantes. Después del 9/11, fue como si el clima se hubiera detenido en Nueva York, con la ciudad suspendida en un otoño templado, soleado, eterno. Nunca tuvimos invierno ese año. Creo que esto contribuyó en gran medida a mi desorientación, ya que comencé a sentir que estaba (que estaba físicamente) en Buenos Aires. El clima se parecía al de Buenos Aires: primavera en septiembre y octubre, y verano a fin de año, trayendo la Navidad y el aroma de fresias y jazmines. Incluso el perro ladrando en el edificio detrás del nuestro en Manhattan sonaba como el perro que ladraba en el jardín del vecino, pidiendo que lo dejaran entrar, cuando era niña. El trauma hace que quieras irte a casa, a cualquier hogar que hayas fabricado para la ocasión, y mi invento entonces resultó ser Buenos Aires, una Buenos Aires que no me dejará. Es una forma de volver.

[1] Traducción propia.

*Traducción de: Molloy, Sylvia. «Afterword: The Buenos Affair». PMLA, Vol. 122, No. 1, enero 2007, pp. 352 – 356.