César Aira y el nuevo orden literario del mundo

Por: Alfredo Lèal*

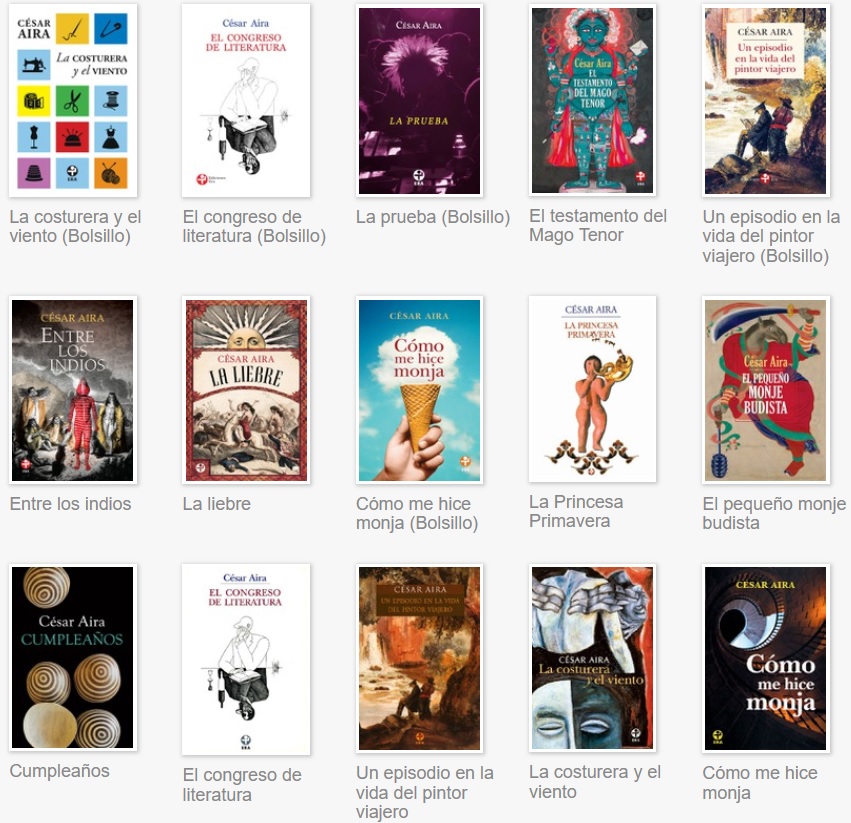

Imagen: La obra de Aira disponible en Amazon (fotocaptura)

El escritor y docente mexicano discute los preceptos de cierta crítica literaria entorno a la literatura y su función social. Alfredo Lèal señala cómo la noción de mercancía literaria, en el proyecto creador de César Aira, puede cuestionar el lugar mismo de la literatura en la sociedad y proyectarse como una descolonización del mercado literario latinoamericano actual.

Tengo la ligera sospecha de que la tarea menos apreciada por la crítica literaria hegemónica —y, por consiguiente, la labor que más profesionalmente eluden quienes, con rigor marcial, a veces inconfesable, pero sobre todo con algo cercano a lo que hoy se denomina FOMO, la practican— es la de reconocer el carácter propiamente mercantil de la literatura. ¡Blasfemia, sacrilegio! Peor aún: fin de la ilusión post-benjaminiana del aura, evidencia definitiva que nos coloca frente a la absoluta realidad de un mundo no sólo cada vez más desigual sino más desigualmente fragmentado en pequeños, pequeñísimos mundos de los que muchas personas, antes incluso de los confinamientos impuestos por los Estados durante la pandemia de Covid-19, decidieron y deciden no salir. Podría decirse que si algo nos impide ver en la literatura una función social es precisamente tratar de aislarla de las condiciones sociales que nos permiten no sólo que haya literatura sino que ésta tenga un lugar en las sociedades.

En su texto “Problemas de la crítica, hoy”, de 1977, Antonio Cornejo Polar planteaba que la crítica literaria latinoamericana, para ser realmente tal, debía cumplir con tres características: primero, una adecuación a la peculiaridad de la literatura latinoamericana; en segundo lugar, rigor científico y metodológico; y, finalmente, la integración al proceso de liberación social de nuestros pueblos. Contrario a aquella que el propio Cornejo denomina como “crítica inmanentista” —propia, diríamos hoy, de la academia neoliberal, confeccionada a la medida de los productos literarios del Norte gobal; una crítica que, sin más, podemos llamar colonial—, ésta es la crítica que pide la obra de César Aira, para quien “la literatura no tiene ninguna función social. Es injusto exigirle eso, no puedes pedir explicaciones al resto de las artes, es como preguntarse qué función social tiene la música de Mozart”.

La cita anterior está tomada de la visita de Aira a México en el ya lejano mes de septiembre de 2017 para presentar, en la casa de ERA, Entre los indios y La liebre. Me remonto a ella porque fue en dicha presentación que el editor Martín Solares, luego de exponer una elaboradísima —e innegablemente inteligente— hipótesis sobre el papel central que en la obra de Aira juegan los títulos, le pidió que le hablara a la audiencia un poco más acerca de esa estrategia característica en sus libros. Recuerdo, con claridad, dos gestos: el primero, silencioso, parecido a una mirada, de profundo agradecimiento hacia Solares por sus palabras, una gratitud honesta, transparente; el segundo, casi al unísono de un movimiento apenas perceptible sobre la silla, un guiño que sería insuficiente calificar de simple, pues lo que había en él era, más que simpleza, naturalidad: “Es imposible decirlo. Cuando empiezo a pasar textos a la computadora, sólo pongo un nombre para reconocerlos; a veces funciona así”.

Quizá no venga mal una confesión: para mí, formado en el que es quizás el más rígido de los cánones literarios, a saber, el francófono, ese momento en la casa de la editorial de Neus, Jordi y Quico Espresate, Vicente Rojo y José Azorín, fue el momento exacto en el que comenzó mi descolonización literaria. Desde entonces no sólo entendí por qué me había dedicado a ese otro autor de más de cincuenta libros, también humorista, también ácido, también perturbadoramente inteligente como lo es Romain Gary, sino que me di a la tarea de leer a Aira con regular asiduidad. Celebré tanto la selección cuanto el delicioso prólogo de Juan Pablo Villalobos a las Diez novelas publicadas por Penguin Random House en 2019, así como la posibilidad de tener en un mismo formato y con más o menos la misma disponibilidad la mayoría de los libros del autor de La costurera y el viento en dicha editorial, aunque sigo pensando que la obra de Aira trasciende el formato en el que se la lea. El propio José Bianco, por ejemplo, en otra presentación, también en México, ésta de 1984 a propósito de la novela Canto Castrato, considera importante mencionar que lo ha leído en “una fotocopia de los originales”.

La reseña de Bianco, por cierto, constituye lo único que se le ha dedicado a Aira en la Revista de la Universidad. No obstante, en este texto para la UNAM encontramos la tónica de todo libro airano, sin importar de cuándo date ni, mucho menos, en qué momento se lo lea. Para Bianco, la novela de Aira “es en todo diferente de las novelas que se escriben hoy por hoy”. La absoluta diferencia, la absoluta novedad de un autor radica en que su obra nos obligue, si bien no exactamente a establecer nuevos pactos de lectura, al menos sí a reformular los vigentes, a proponer nuevas relaciones del texto con la realidad y viceversa, pero ello sólo es posible si, como Aira, apuntamos insistentemente a que todo texto literario es, antes que nada, un producto. Volviendo a Cornejo: el producto de un proceso social concreto. Precisamente por ello no es contradictorio decir que la literatura carece de función social y, al mismo tiempo escribir y publicar más de ciento veinte libros (y contando) cuya función social parece ser precisamente la de cuestionar el lugar de la literatura en las sociedades.

La obra de Aira tiene un trasfondo que puede contenerse en una sola palabra: mercancía. Allende aun las fronteras de la literatura latinoamericana mundial, ninguna obra acepta en mejor lid su condición de objeto mercantilizable y mercantificable, según la expresión que Bolívar Echeverría empleara en el prólogo al Estado autoritario, de Horkheimer. ¿Será esto, entonces, lo que incomoda tanto a la crítica hegemónica en la obra de Aira, lo que la aleja tan cabal y lógicamente de una producción tan plural como insistentemente repetitiva? Por un lado, sí. Pero, creo, hay más, pues la producción airana apunta a un hecho que es a todas luces contrario a la forma en la que entendemos la perfección en Occidente e incluso la perfección misma de Occidente: la producción absoluta de absolutamente todo, incluso de la realidad misma. La producción, en suma, tal como la ha venido ejerciendo China desde hace casi ya un siglo, y que es uno de los motivos por los cuales tendríamos que aceptar que Aira es a la literatura lo que China a la economía, en el sentido en que ambos plantean un nuevo orden mundial.

El lugar que ocupa China en la obra de Aira es, por cierto, crucial: apela a un modo de producción basado en la copia, en la prontitud, en el completo y complejo desinterés por la perfección, o al menos por una cierta idea de perfección que, como lo vemos en el desgaste de las formas hegemónicas en todos los asuntos de las civilizaciones llamadas occidentales, no da más. Como la mayoría de las mercancías chinas —y sabemos, como nos muestra el propio Aira en El mármol, en Los fantasmas, en El divorcio…, que las hay literalmente de todos tamaños, formas, colores y sabores—, las novelas de Aira se producen al por mayor, sin lujo (ni tiempo) para atender los detalles o para mantener un extremo cuidado en los procedimientos. En la misma presentación de 2017 en mi país, Luis Jorge Boone hizo un apunte que, me parece, es clave para entender cómo esta forma de producción causa escozor en quienes sólo entienden la literatura bajo los parámetros occidentales. El nacido en Monclova le confiesa a Aira que él y sus amigos intelectuales, “estudiosos”, “pensa[ron] que [s]u nombre quizá era una especie de sociedad anónima formada por 12 o 15 escritores, que se reunían cada dos meses para terminar un relato”.

¿Cómo pensar la perfección cuando ésta no termina de adecuarse a una episteme centrada en el sujeto, más precisamente, en el individuo? Muy fácil: diluyendo al individuo en un conjunto. El error de Bone y sus amigos es, no obstante, sintomático, es decir, lacanianamente analizable para entender el caso de César Aira, y tiene que ver con que el individuo, al diluirse, no necesariamente se trasvasa en la forma de una sociedad, o no, al menos, de entrada. El problema de la crítica y la literatura hegemónica es que en muchos sentidos le es imposible pensar históricamente las obras, o bien, dicho de otro modo, historiar pensantemente su propio quehacer, la literatura misma. Desde parámetros no eurocentristas podría decirse que la de Aira es más bien una literatura local, una que proviene de las comunidades que han decidido enfrentarse al tiempo —que es el gran tema no sólo de la obra airana sino, me atrevería a decir, de toda la literatura y el arte y quizás incluso de la vida misma— no mediante parámetros lineales y acumulativos, sino en la forma de una amalgama de relatos que pueblan el mundo como si jugaran con éste.

Un juego, la obra airana; en lo que no nos hemos detenido lo suficiente, me parece, es en el hecho de que el juego no existe, al menos no en el actual sistema-mundo, sin la mercancía que lo posibilita: son juguetes, los libros de Aira. Como todo juguete —cuya envoltura, por cierto, cada vez menos el niño o la niña hacen simplemente a un lado, a sabiendas de que también el empaque juega un papel crucial en el despliegue semiótico que está a punto de realizarse—, los libros de Aira vienen a veces con rebabas, otros son monstruosamente atrayentes, los hay perfectos, coleccionables, algunos simplemente olvidables, pero sobre todo estos juguetes cumplen con la función de ser acumulables. Y es precisamente ese sistema de mercancías un conjunto de artefactos repetidos y repetibles y, sin embargo, extrañamente singulares, capaz de desestabilizar completamente la lógica de una literatura que, para usar la expresión de José Luis de Diego, está siendo producida ya no por editores-mecenas o editores-agentes sino por editores-gerentes, esas y esos jefes de marketing encargados de reunir en una misma mercancía el tema de una columna A con un texto/autor(a) de una columna B, a quienes De Diego y Aira y por supuesto yo mismo les venimos sin cuidado.

La potencia de los libros de Aira proviene de una contradicción cuya característica es la de ya no ser no contradictoria, es decir, de una heterogeneidad que regresa en otro horizonte posible de reciprocidad: mientras en el relato, constituido, a su vez, como proponíamos arriba, por relatos que se diluyen tan pronto como los leemos, el tratamiento del tiempo es esférico —recordemos, por ejemplo, la imagen con la que Perinola resuelve el libro de Parménides—, por lo que todo intento por acumular sucesos en esa superficie terminaría enloqueciendo a quien intentara efectuarlo, en la materialidad misma de sus tantísimos libros, en su diseminación por todas las editoriales posibles, por todos los géneros al interior de un solo envase o “novela”, por todos los momentos de novedad editorial contenidos en el mismo momento que toma la forma como de un primer libro publicándose siempre ya por un desconocido, ahí pues, el tiempo de lectura no puede resistir la acumulación, dejándose, simplemente, arrastrar por ella.

Siempre he pensado que una imagen que nos ayuda mucho a entender la diferencia entre dinero y capital es la del tesoro, donde hay “dinero”, o mejor, donde hay “valores” pero no hay plusvalor. Es por ello que el sitio ideal para guardar un tesoro es lo mismo una cueva que el espacio debajo de una cama: un lugar inaccesible al alcance, empero, de cualquiera, para ingresar al cual debemos antes que nada prepararnos para todo lo posible, como le sucede no sólo a Aladino, incluso en la versión de Disney, sino a Fisherle, el enano judío de la novela de Auto de fe, de Canetti, personaje que muere aplastado bajo un colchón que se desploma con la rabia de los amantes cuyos cuerpos, al encontrarse, deshacen el mundo en torno suyo. Algo similar pasa con los libros de Aira: todo es posible en ellos porque, en cuanto objetos, sin duda alguna son acumulables, pero el mensaje, por llamarlo de alguna manera, el contenido, la sustancia de la obra no incrementa libro a libro, como pasa con un Borges o un Bolaño o, para el caso, cualquier obra del canon occidental. Ese golpe de lo inesperado al interior de una cueva o debajo de una cama es lo único que nos aguarda cuando abrimos sus libros. El tesoro es la posibilidad de que dicho golpe —que lo mismo es una muerte que una transformación irreversible— suceda.

En la medida en que, mediante la saturación del mercado editorial con juguetes de las más variadas formas, contrarresta la homogenización literaria con la que se cumple el proceso de colonización ideológica llevado a cabo por parte de los grandes corporativos editoriales, como si éstos no fueran más que un brazo armado del neoliberalismo y las llamadas “democracias” globales, la de Aira es una literatura profundamente decolonial. La gran trama de su obra es, dentro y fuera de sus textos, el modo en que funciona la actual estructura de los mercados literarios, cada vez más contenidos en uno solo, cuya ideología neoliberal-progresista determina una a una, en bellas hojas de Excel, las características de las obras que, algunas apenas a minutos de haber salido de la imprenta, literal y metafóricamente, ingresarán al canon de la literatura latinoamericana mundial —libros que, por lo demás, cuando se les cumpla la fecha de caducidad, amazon venderá con un 50% u 80% de descuento. Frente a esto, la obra de Aira es más bien, sencillamente, una bomba de tiempo.

*Alfredo Lèal (San Pedro Mártir, 1985) Escritor, traductor, docente y papá. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, donde obtuvo sus títulos de Maestro y Licenciado en Letras Modernas Francesas. Con sólo 19 años, fue el becario más joven en la historia de la Fundación para las Letras Mexicanas (2005-2006), y asimismo lo ha sido del FONCA (2011-2012) y del Programa de Formación de Jóvenes Traductores del IFAL (2013). Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana Puebla, en la FFyL y en la ENES Morelia de la UNAM. Es el primer traductor mexicano de Marcel Proust y de Colette al español. Autor de numerosos artículos académicos y ensayísticos, así como de los libros de cuento Ohio (UACM, 2007 – Premio Nacional de Narrativa María Luisa Puga), La especie que nos une (Tierra Adentro, 2010 – Mención Honorífica en el Premio Nacional de Narrativa Julio Torri) y Siete – EP (Los libros del perro, 2022); el libro de crónica La vida escondida aún (Librosampleados, 2016 – Seleccionado entre los mejores libros del 2016 por Sergio González Rodríguez); el libro de ensayos Espectros de Macedonio. Por Luisa Emilia Rossi Aranda (Cuadrivio, 2017 – Mención Honorífica en el Premio de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda); la obra de teatro Larga vida al Rey Lagarto. Pieza en tres actos (Proyecto Literal, 2018); las novelas Circo y otros actos mayores de soledad (Ediciones de Educación y Cultura, 2010), Carta a Isobel (Terracota, 2013) y Las ruinas de la caza (Abismos Editorial / UNAM, 2021); y el libro de crítica literaria Bolaño frente a Herralde. Relaciones económicas entre poética y edición de literatura latinoamericana (De Gruyter, 2022).