Rara, como escondida (Entrevista a Lucía De Leone sobre la biografía de Sara Gallardo)

Por: Miri Molero

Entrevista a Lucía De Leone sobre su trabajo como biógrafa de Sara Gallardo: el archivo, la investigación en el terreno, las entrevistas, los materiales inhallables, los datos imposibles de comprobar y la encrucijada de la voz narrativa.

Escribir es ordenar y el orden tiene como efecto inmediato señalar la falta. El género biográfico, al evocar una linealidad que va de nacimiento a muerte, de la nada al éxito, de la A a la Z, cumple de sobra con esa regla. Lucía De Leone lleva años leyendo, estudiando, investigando a Sara Gallardo y sobre ella ha publicado, además de su tesis de doctorado, los libros Escrito en el viento. Lecturas sobre Sara Gallardo (FFyL, UBA, 2013), Macaneos. Las columnas de Confirmado (1967-1972) (Ediciones Winograd, 2015), Los oficios (Excursiones, 2018), Vivir de viaje (FCE, 2022). No obstante, el actual proyecto de una biografía, bajo el compromiso contractual con editorial Planeta, le ha impuesto un triple imperativo: reconstruir la vida de un personaje público pero opaco, decidir un modo de narrarla, cumplir con los plazos de entrega.

Estoy interesada en tener algo así como una foto de tu situación de trabajo respecto de la biografía de Sara Gallardo. Digamos, un corte ahora que estás subida al barco, en medio de la marea pero sin ver la costa, no sabés si vas a llegar a puerto o naufragar y tampoco podés volver al punto de partida.

¿Te cuento la verdad?

Sí.

Tengo, sin duda, un nivel de estrés alto, pero también sé que forma parte del proceso. Me recuerda mucho a lo que viví cuando escribía la tesis de doctorado: un vaivén constante entre la presión y esos hallazgos que, de pronto, cambian el clima por completo. Básicamente, me cuesta desconectarme, tanto del trabajo de hacer el libro como de la presión de entregarlo en las fechas pautadas. Duermo raro, me despierto a la madrugada, tengo momentos de ansiedad y una necesidad casi obsesiva de ordenar todo, como si ese orden en lo pequeño pudiera incidir en un orden mayor. Me descubro repitiendo de memoria los títulos de sus libros, las fechas, como si estuviera rindiendo una lección … Ahora que lo pienso, me da un poco de risa. Al mismo tiempo estoy encantada de estar sumergida en el universo Gallardo. Y digo encantada también en el sentido de encantamiento: hay algo mágico, absorbente, que disfruto un montón.

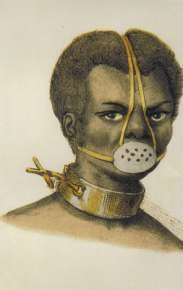

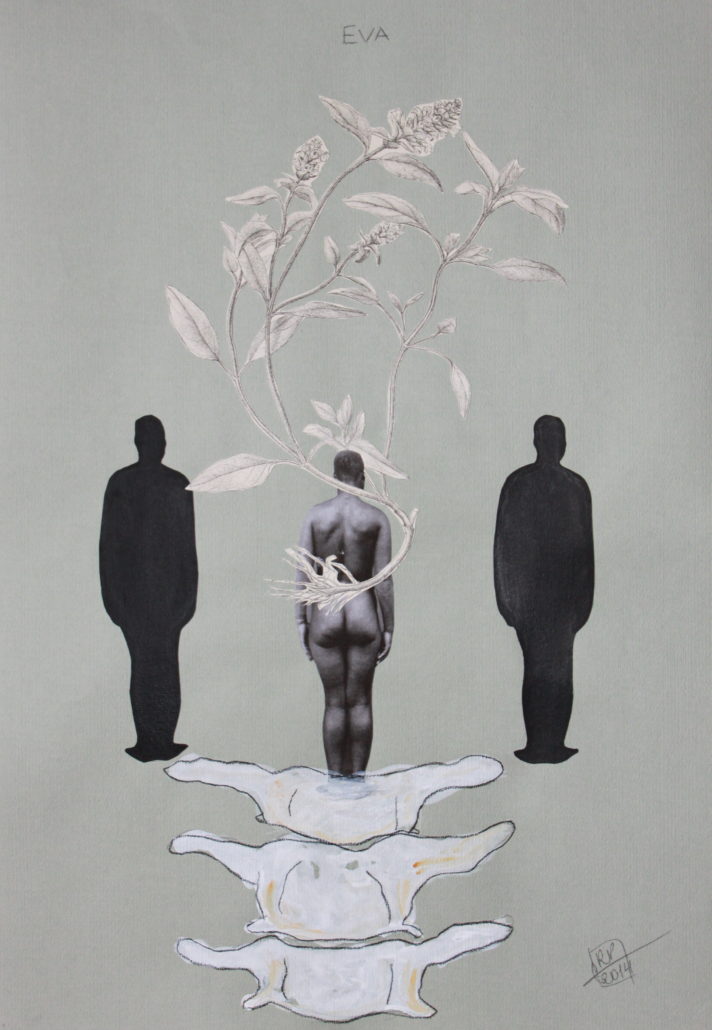

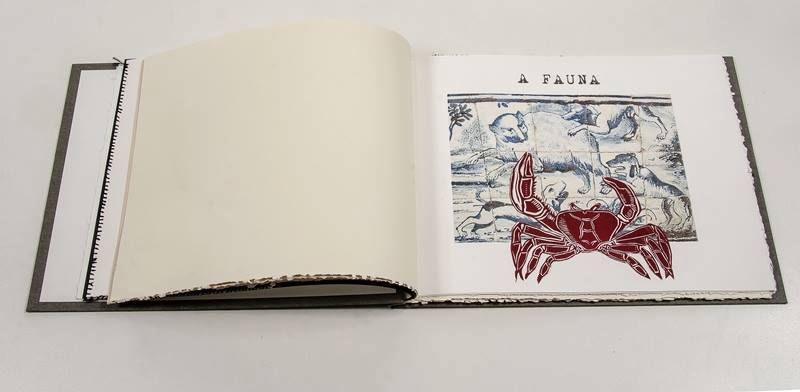

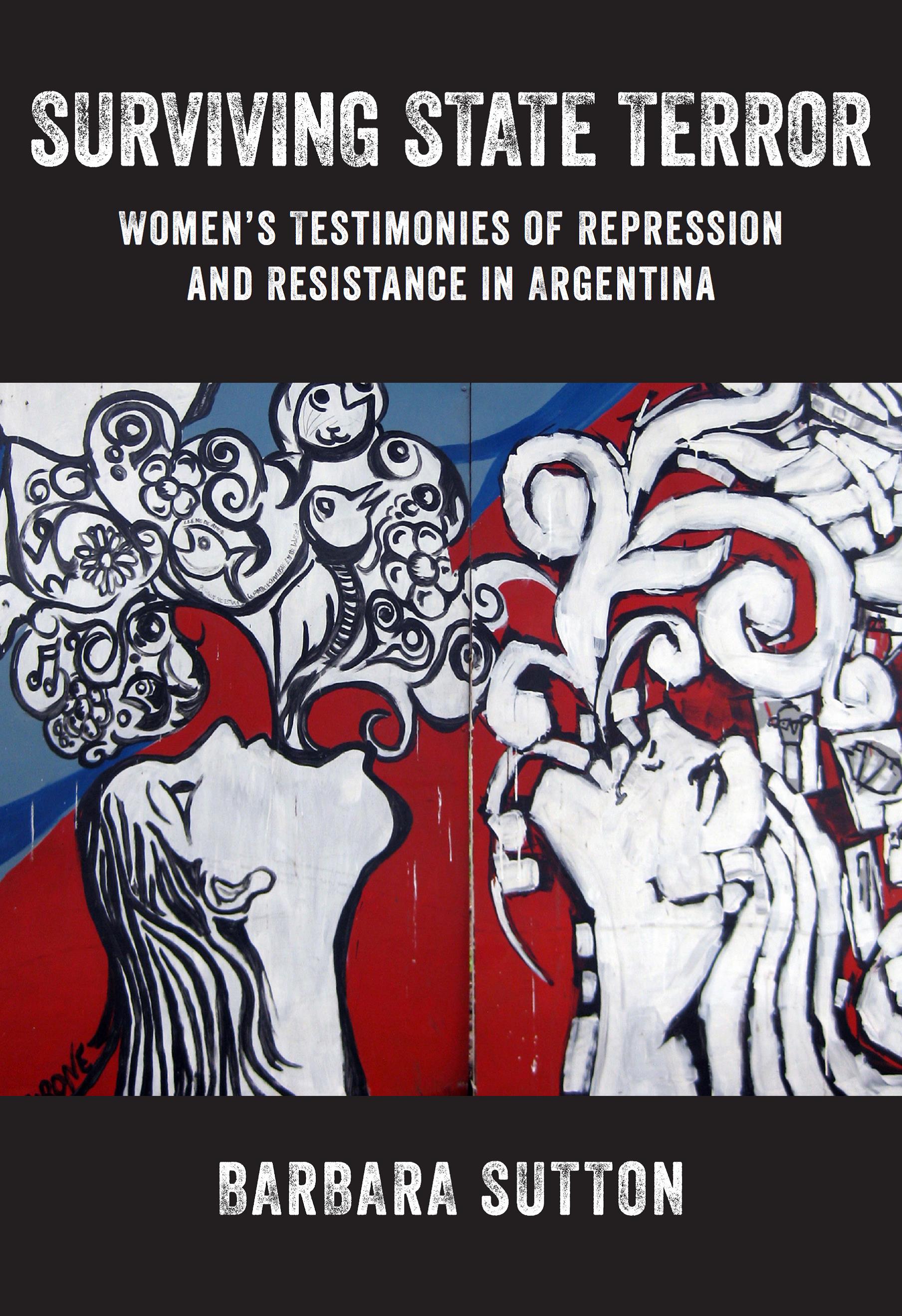

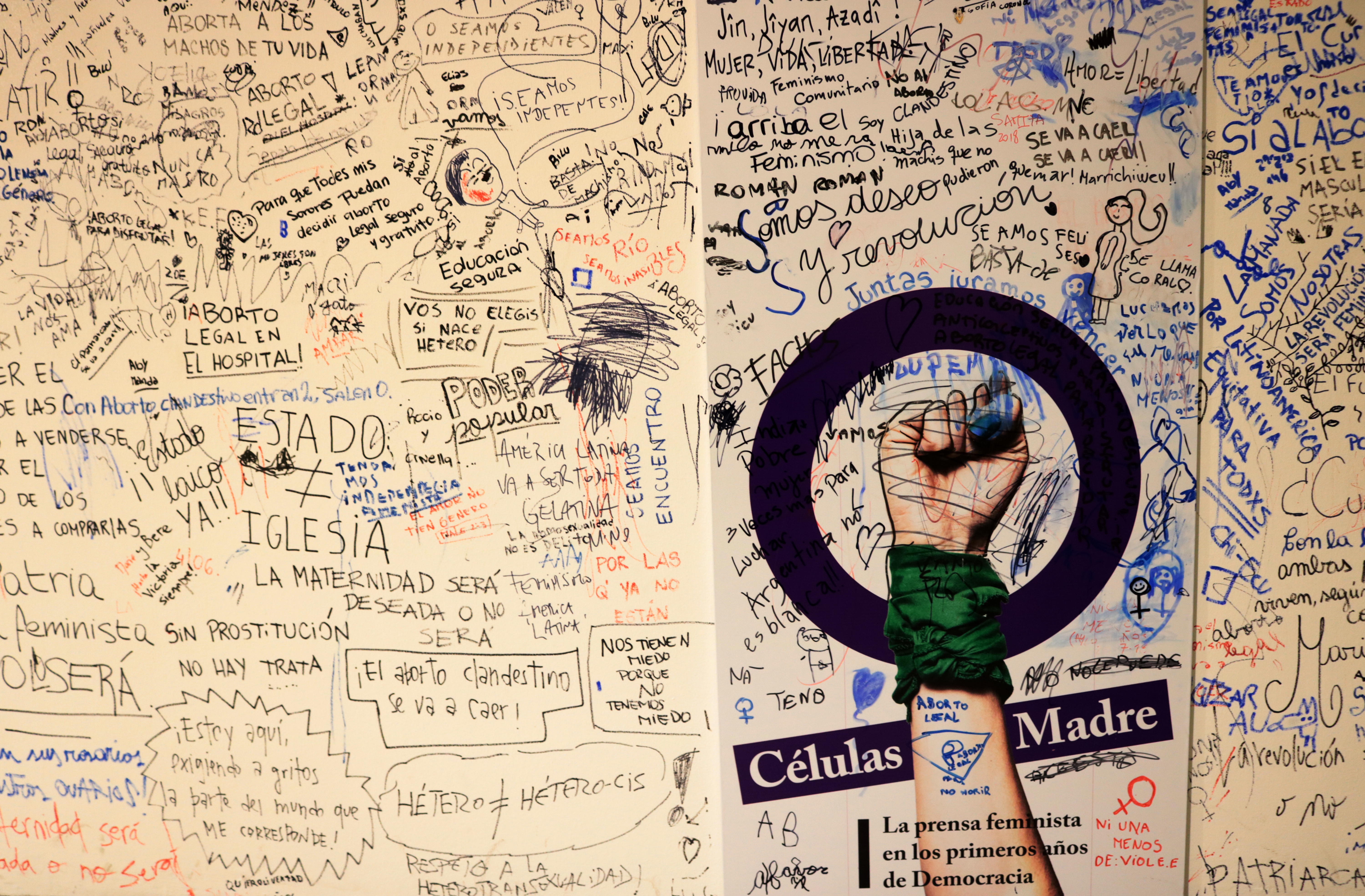

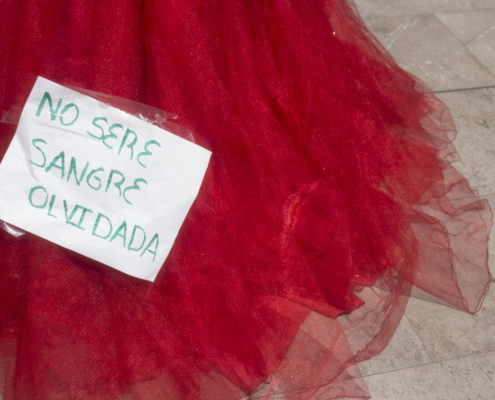

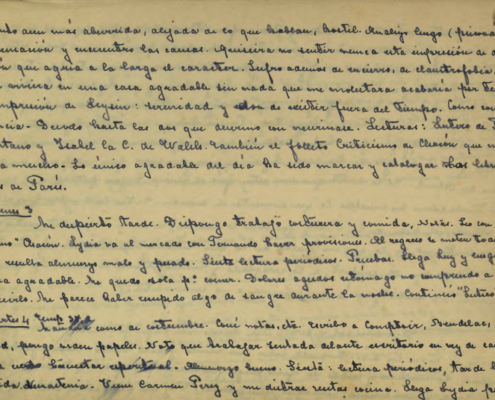

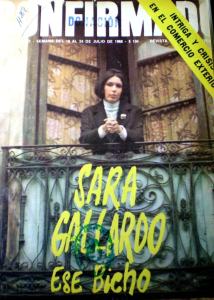

Sara Gallardo: foto para la columna semanal de Confirmado

Trabajás con Sara Gallardo desde tu tesis de doctorado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. ¿Seguís en la etapa de investigación? ¿La biografía te obligó a investigar nuevos aspectos?

Diría que en este momento la etapa más intensa de investigación ya quedó atrás. Pero, aunque yo ya venía con un recorrido importante en el estudio de la obra de Sara, escribir una biografía es otra cosa. No es lo mismo hacer una tesis, editar sus columnas, armar libros de crítica, organizar eventos, programas o performances. No es lo mismo. La biografía tiene sus propias reglas, sus pretensiones de totalidad y de veracidad. Te obliga a tomar decisiones distintas, a lidiar con convenciones que parecen exigir todo: fechas, obra, vida, época, intimidades, sociabilidad, y versiones de versiones. En ese sentido, el estatuto de la biografía es por demás exigente y, me atrevo a decir, incluso un poco tramposo, porque reclama la construcción de una figura coherente a partir de archivos incompletos. Y en el caso de Sara Gallardo esto es literal: no hay un archivo institucional, y el archivo familiar reúne materiales dispersos, fragmentarios, inconclusos. No hay una casa-museo Gallardo, ni una biblioteca que haya dejado organizada como legado. Ella no trabajó para su posteridad. Por eso me gusta pensar ese archivo en suspensión o en suspenso, como algo todavía por organizar, por descubrir, por dar a conocer. Aunque hay momentos en los que los materiales, simplemente, se te escapan de las manos.

¿Las dudas son acerca de qué hacer con el material?

Claro, ahí está el problema. Al principio hay una especie de impulso voraz, un afán por devorarlo todo. Pero en algún momento te enfrentás a lo inevitable: ¿qué hago con todo esto?. Algo así como “¿qué pretende usted de mí, Señor Archivo?”. Hay todo un trabajo de organización, sistematización y jerarquización de materiales que son de distinto orden: estudios críticos, libros, fotos, notas, entrevistas, relatos orales, trascendidos, documentos. El material más escurridizo es el de las entrevistas. La heterogeneidad es tal que, por momentos, una ya no sabe qué es verdad, qué es interpretación ajena o qué es invención propia. Incluso a veces me pregunto si lo soñé.

¿Y qué se hace?

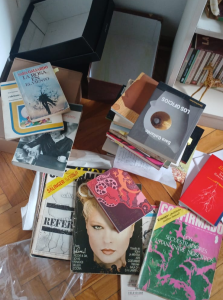

Ante el volumen aterrador hay que tener voluntad de poner orden. Armé cientos de carpetas físicas y virtuales, cuadros, listas, cuadernos, árboles genealógicos. Destiné decenas de cajas al archivo. Tengo un mueble entero con las revistas donde Sara escribía sus columnas y con otras publicaciones de la época. Está terminantemente prohibido desarmarlo, aunque exista la opción de la digitalización. Es mi altar pagano. Mi casa es hoy también la casa de Sara; está, como yo, invadida por ella. Sin embargo, ahora mismo tengo que poner un corte. No porque ya no haya nada más que investigar, sino porque, si no la suelto yo, me suelta ella. Estoy atravesando ese momento crítico en el que una tiene que renunciar al impulso de seguir buscando para que el proyecto no se vuelva inabarcable.

¿Se puede investigar ad infinitum?

Yo diría que sí. A veces pienso que podría investigar ad infinitum. Y en mi caso, ese riesgo o don, como quieras verlo, se acentúa porque este libro arrastra varias capas al mismo tiempo: la vida y la obra de Sara Gallardo, el retrato de una época, un estado de situación de la crítica literaria actual, todo el proceso de revalorización actual de la escritora y, además, una revisión de la bibliografía sobre el género biográfico. A eso se suman las otras biografías que leo para aprender, inspirarme o, por qué no, copiarme: mirar cómo lo resolvieron otros antes que yo. Ya asumí que siempre va a quedar un hueco, alguien por entrevistar, una crónica que no leí, una carta perdida en algún cajón, un dato mínimo sobre su vida en tal o cual ciudad. Siempre aparece alguien que te dice: “¿leíste la nota que escribió en Holanda?”, y vos te querés morir. Cuando no lloro me río mucho de todas estas cosas, porque creo que el humor es lo que me permite seguir. Y en eso también Sara me acompaña: ella era una persona con muchísimo ingenio, con una mirada aguda y divertida incluso ante situaciones desbordantes. Me contagia. Supongo que ese es otro de los riesgos o dones de escribir una biografía, cuando la biografiada empieza a habitarte. Pero el archivo puede ser desesperante: en esta etapa final empecé a descubrir vínculos de Sara con personas que jamás me habría imaginado y eso activó una nueva dinámica: buscar teléfonos, hacer contactos, explicar de qué se trata el libro a cada entrevistado. Por suerte la mayoría respondió con una enorme generosidad y entusiasmo.

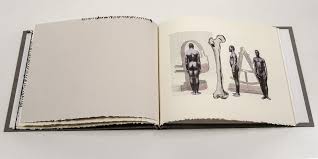

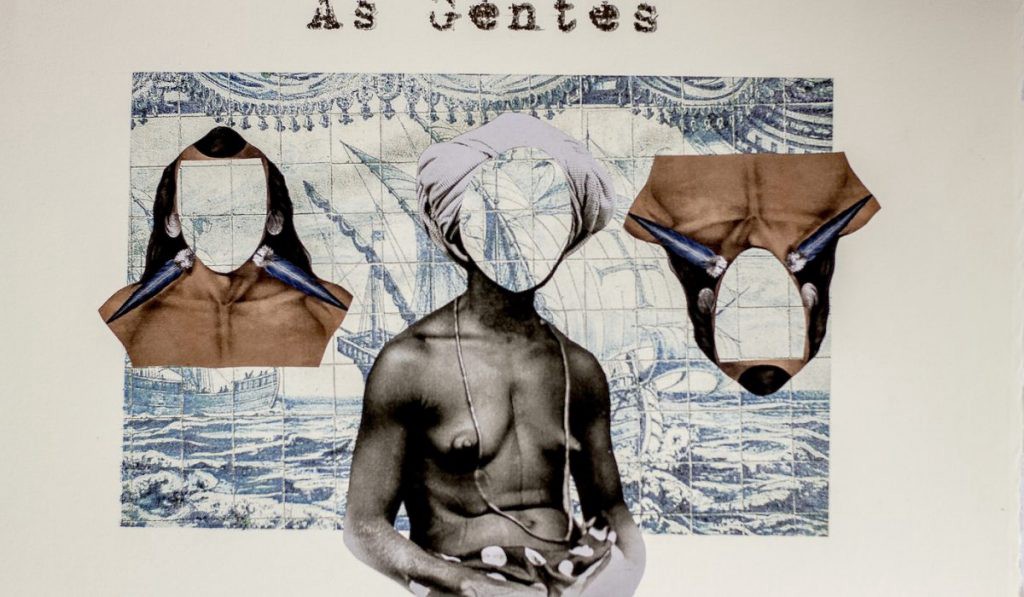

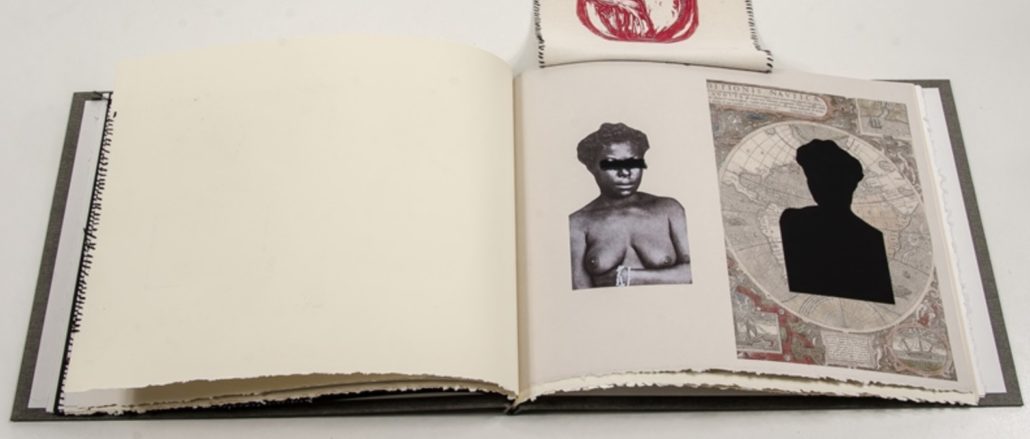

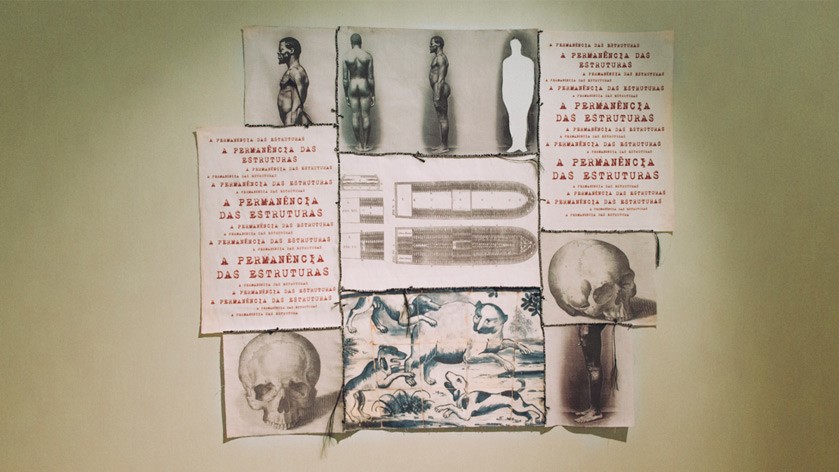

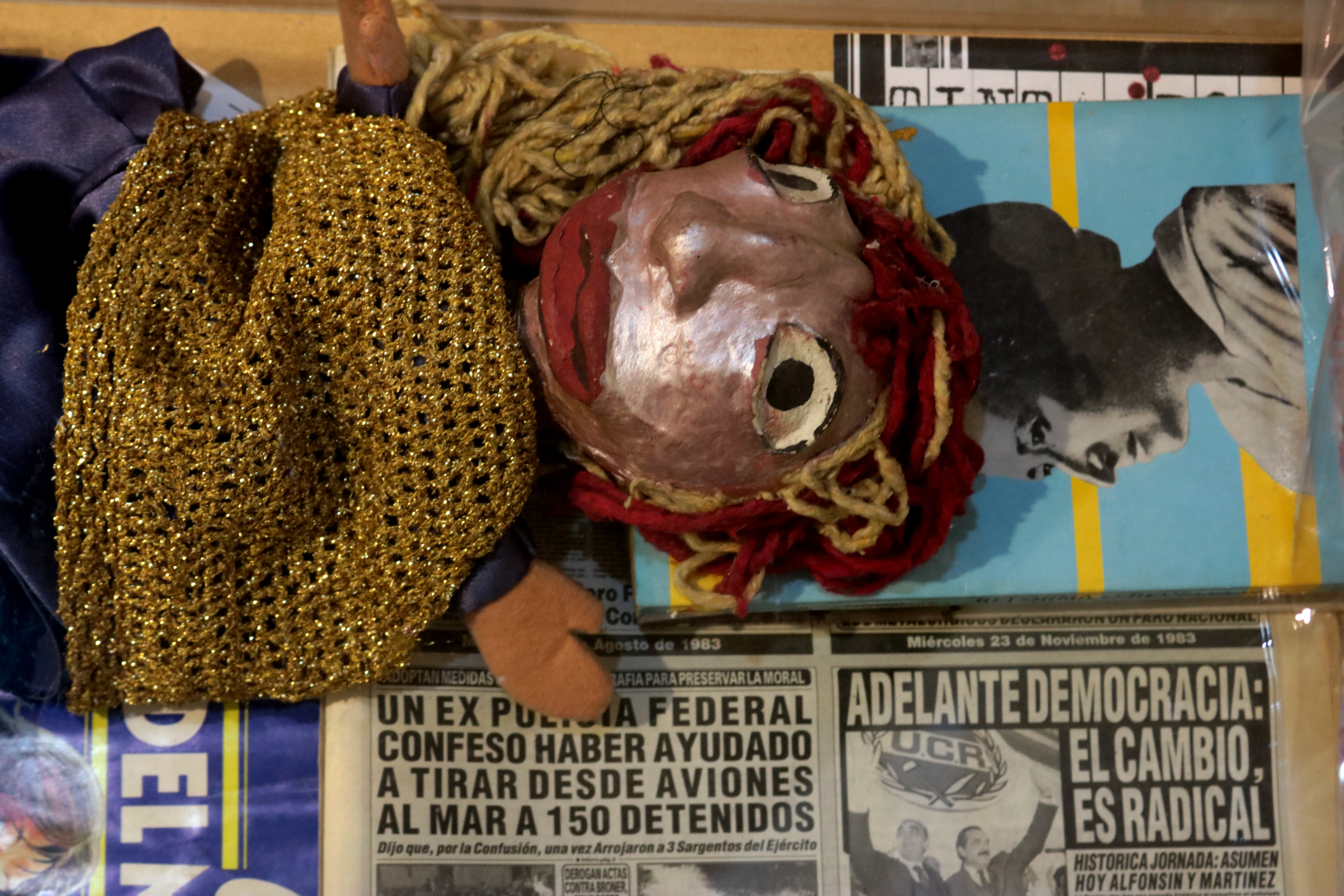

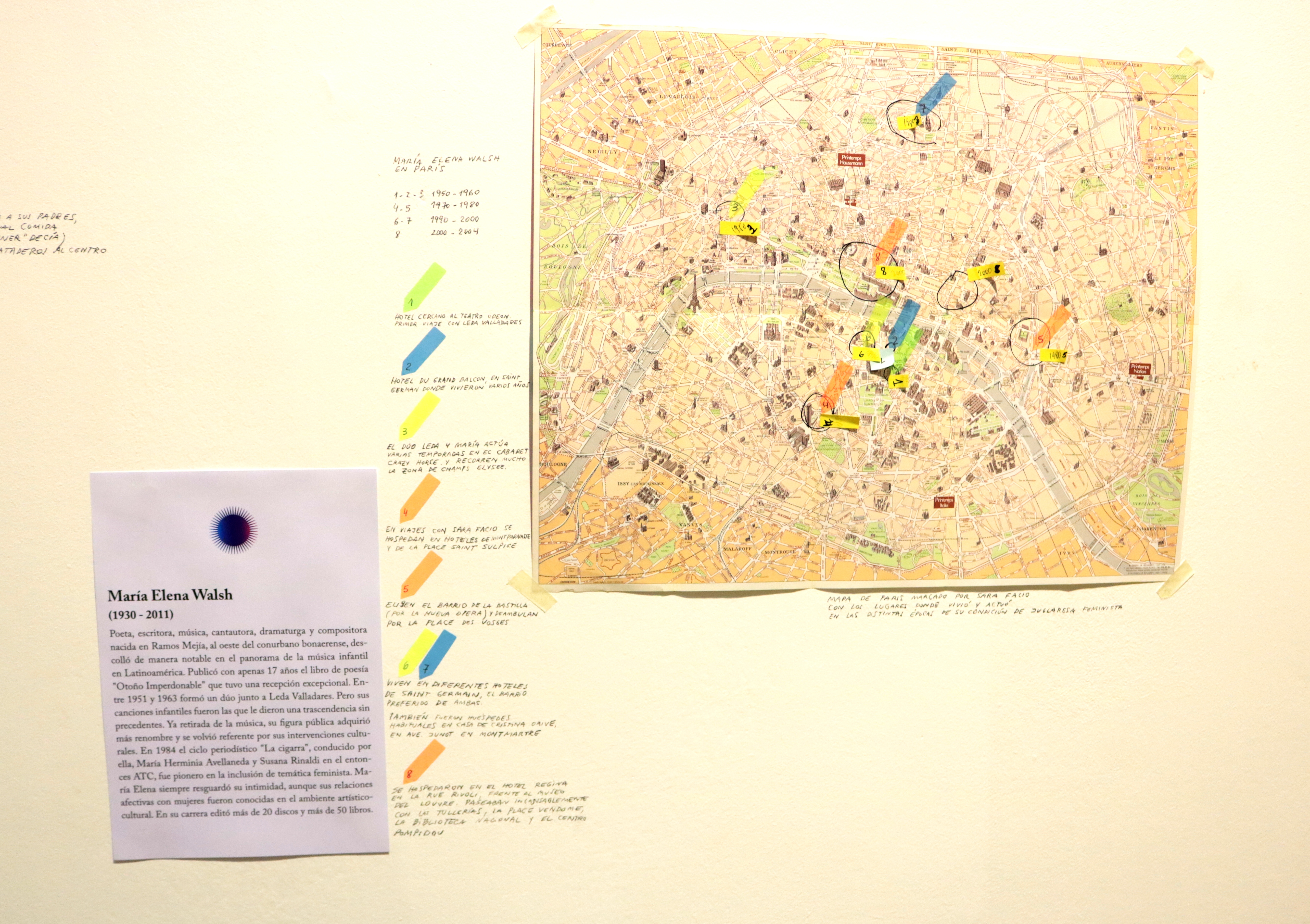

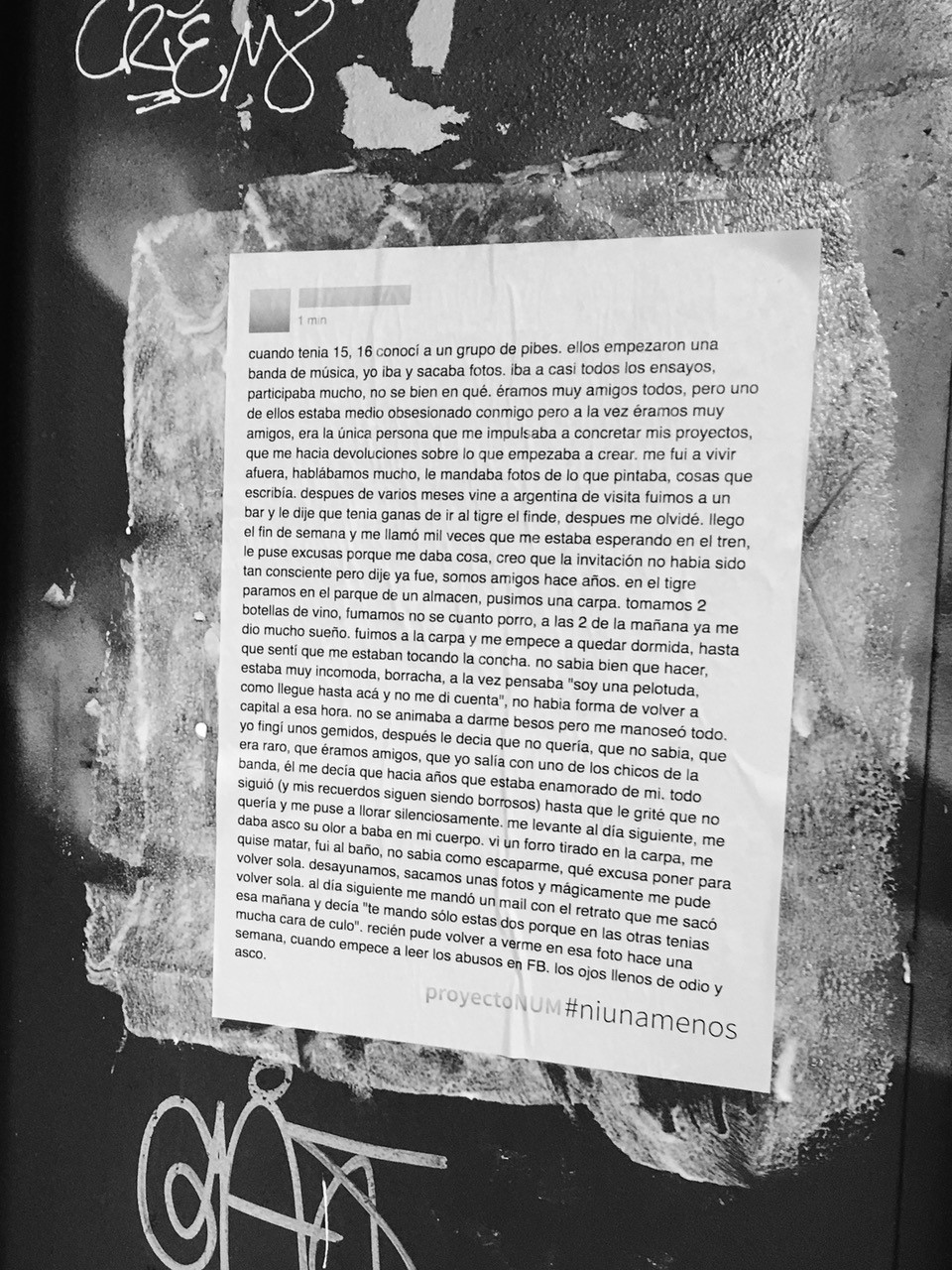

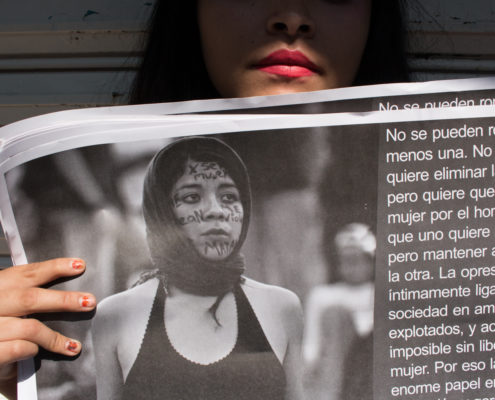

Materiales de archivo para escribir la biografía

A esta altura y con estas revelaciones, ¿cuál es tu vínculo con Sara?

Primero te cuento algo que siempre me dice Paula Pico Estrada, la hija mayor de Sara —a quien quiero muchísimo y que, además, me hace reír como pocas personas. Ella dice que yo soy “la hija buena de Sara”. No sé bien qué quiere decir con eso, pero me lo tomo con total cariño. Lo cierto es que, a veces, incluso los propios hijos me preguntan cosas sobre su madre. Y eso me genera un sentido de responsabilidad enorme, no solo como investigadora, sino también en un plano afectivo. Porque no estoy escribiendo sobre una figura lejana o abstracta: hay una familia, hay personas vivas que amaron y aman a Sara, y que, de alguna manera, están depositando su confianza en mí.

Además vos trabajaste con Paula Pico Estrada en Macaneos…

Claro, Paula Pico Estrada fue mi editora en Macaneos, que fue publicado por Ediciones Winograd. Desde el comienzo, me dio una libertad total: para seleccionar las columnas que Sara publicó en la revista Confirmado durante los años 60 y 70, para elegir las fotos, e incluso para escribir un estudio preliminar que —creo— aporta una mirada valiosa a los estudios sobre periodismo escrito en esos años. A todo me dijo que sí. Y eso no es algo habitual. Pero lo más notable es que esa libertad vino acompañada de una lectura atenta, rigurosa y comprometida. Paula no dejó pasar ningún detalle: revisó, corrigió, hizo sugerencias. Llevó adelante un trabajo editorial realmente fenomenal. Fue, además de un gesto de confianza, una experiencia muy generosa, muy profesional. Y hoy ese libro, sin dudas, forma parte de su obra también. Me gusta pensarlo como un pequeño hit. La presentación fue una fiesta: lo presentamos en el MALBA, con sala llena y muchísimo entusiasmo. Fue un momento de celebración compartida, y uno de los más felices de mi recorrido con Sara. Todos en la familia me han tratado con respeto, con afecto. Sus tres hijos, Paula, Agustín y Sebastián, su hermana Tea Gallardo, su prima Isabel Ordóñez, sus sobrinas, su nieta, sus amigas. Pero fijate que, al mismo tiempo, sé que no estoy haciendo una hagiografía. No quiero construir una vida de santa. No me interesa endiosar una figura. Otro punto central en esta etapa es decidir hasta dónde llegar con el dato preciso, cómo jugar con mi propia escritura, establecer un límite claro entre biografiar y hacer crítica literaria. Pienso en todas las miradas que tengo encima: la de los lectores, la de los editores, la de los críticos literarios, la de mis colegas… y, sobre todo, la mía propia. Y, por qué no, también la de Sara. Por eso, sí o sí, tengo que recorrer zonas menos sanctas, más ambiguas, más contradictorias, para armar un relato de vida que, digamos, sea razonable. Pero, en relación directa con tu pregunta, si tengo que definir ese vínculo, diría que me siento más bien como una amiga más joven. A estas alturas, sin remedio, también una fanática y algo perseguidora. Sin embargo, soy, sobre todo, una mujer que la admira muchísimo, no solo por la calidad literaria de su escritura, que no la juzga, pero que al mismo tiempo hace todo lo posible por tomar la distancia necesaria para intentar contarla. Supongo que ese vaivén, estar cerca y a la vez mantener distancia, es un buen lugar desde donde escribir.

Hablabas antes de “vínculos inesperados” que aparecieron en esta etapa final. ¿Cuáles vínculos?

Laura Jordán de Conte, por ejemplo. Fue una referente fundamental del movimiento de derechos humanos en Argentina, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, presidenta del CELS y figura clave en la creación de espacios de memoria como el de la ex ESMA. Yo venía de entrevistar a medio jet set, a familiares, a amigas, y de pronto aparece este otro vínculo. Resulta que Laura y Sara habían sido amigas en la juventud, iban al mismo colegio. Cuando Laura murió, se publicó una nota en El Cohete a la Luna donde Horacio Verbitsky recordaba esa amistad y la describe como parte de un trío inseparable junto a la pintora Josefina Robirosa: “un auténtico torneo de belleza y elegancia”, escribió. Para mí fue impactante. Luego, su prima me confirmó esta amistad. Algo se reactivó, se iluminó de nuevo. Porque Sara tiene eso: su vida está llena de vínculos inesperados. En cada puerto aparece una conexión, una historia, una vida más. Tenía una capacidad asombrosa para habitar espacios muy distintos entre sí, para moverse entre mundos diversos, para hacer redes. Sabía vivir con lo que tenía cerca, y cuando eso estaba lejos, no sé cómo, pero lo alcanzaba igual. Esos cruces, esos desvíos, dicen muchísimo sobre quién fue Sara. Y también sobre lo que implica escribir sobre ella.

Esto me recuerda a un texto de Pierre Bourdieu sobre la biografía en el que lo interesante es la cita que hace de otro autor, un académico francés, Eugéne Nicole. Nicole que es un estudioso de Marcel Proust señala algo interesantísimo y es que en En busca del tiempo perdido, Proust, a sabiendas de que el nombre propio da la identidad de un personaje pero no transmite su multiplicidad, armaba formas como, voy a inventar un poco, “el Swann de Buckingham Palace”, “el Swann putañero”, “el Swan de Guermantes”…

No sé si tanto, jajaja, pero considero que sí: hay algo de base, una construcción de identidad que viene de origen. Y en determinado momento, Sara también jugó con eso, con su nombre propio, con la firma, con la imagen, sobre todo en Confirmado, donde tenía una columna semanal firmada, con copyright y foto, y aparecía casi como una periodista estrella. Pero más allá de eso, diría algo más profundo. Así como su producción literaria siempre implicó una apuesta distinta porque Sara nunca repite fórmula, siempre descoloca, su vida también nos permite reconocer múltiples identidades coexistentes, muchas veces contradictorias, pero no por eso menos coherentes. En sus libros transitamos del campo a la ciudad, de la ciudad a París, de París al Chaco salteño y al País del Humo hasta llegar a la Patagonia y al cosmopolitismo planetario de sus crónicas. Ese desplazamiento constante, esa voluntad de no fijarse del todo ni en un espacio ni en un tono, define su biografía.

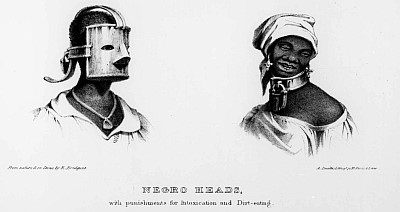

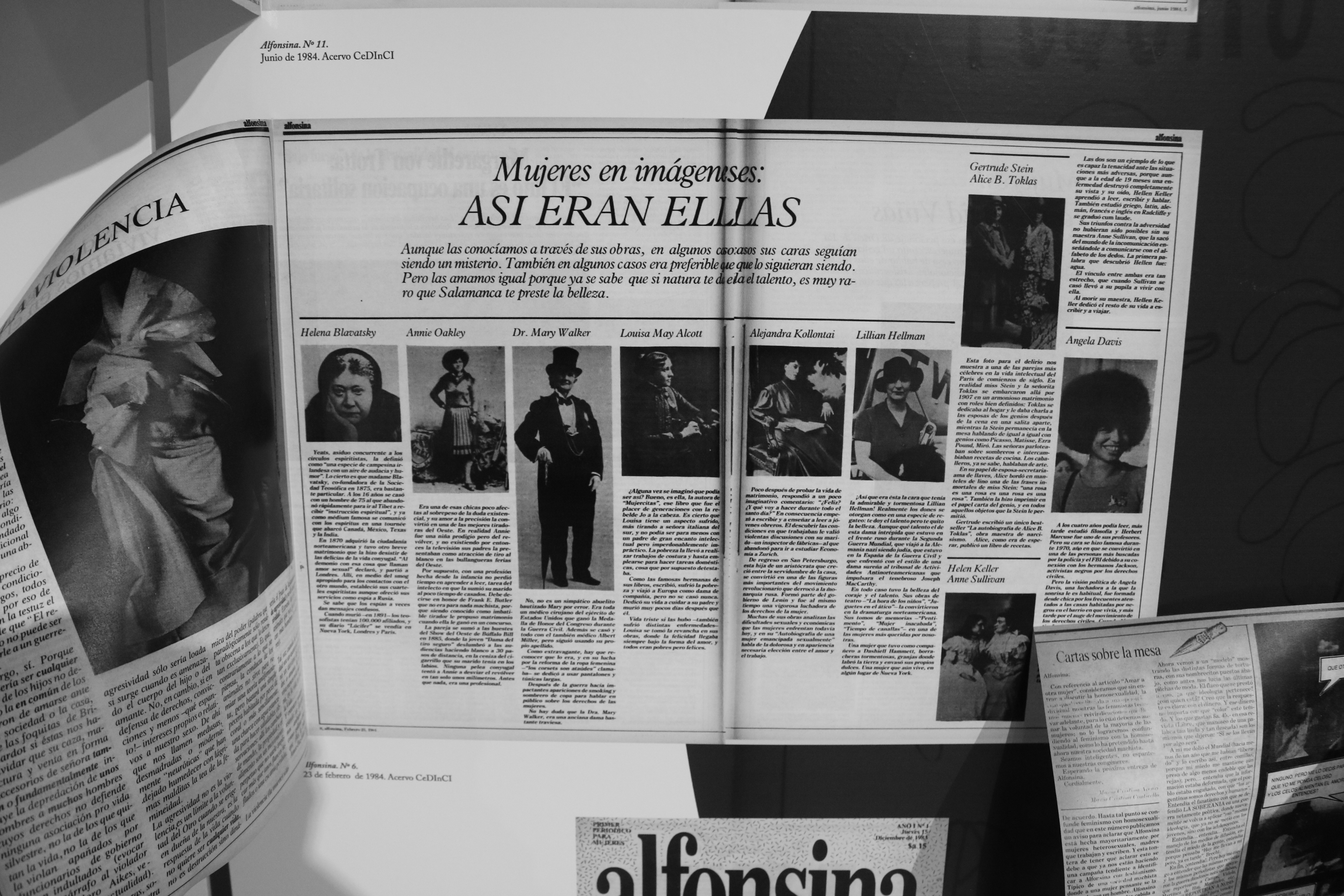

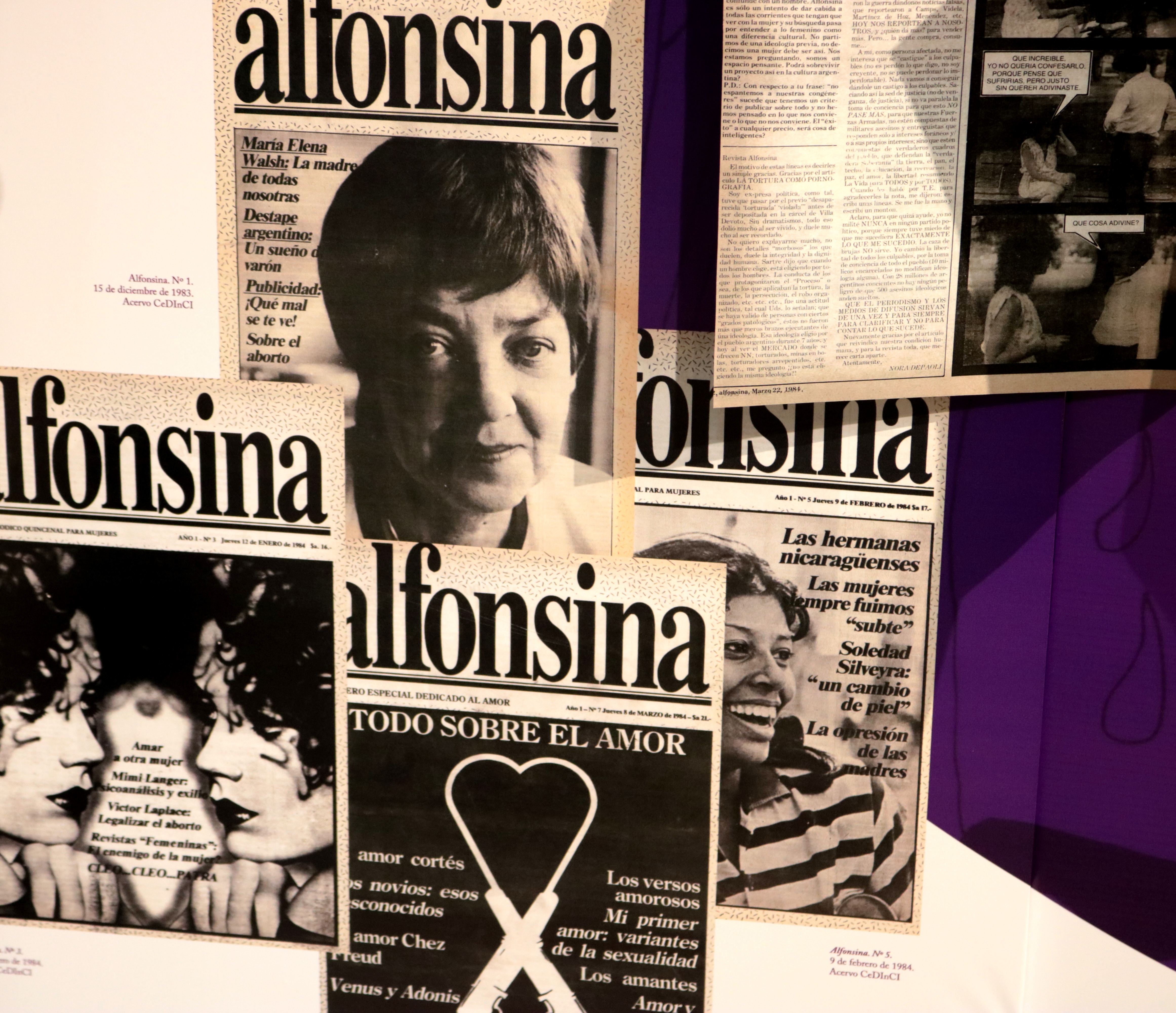

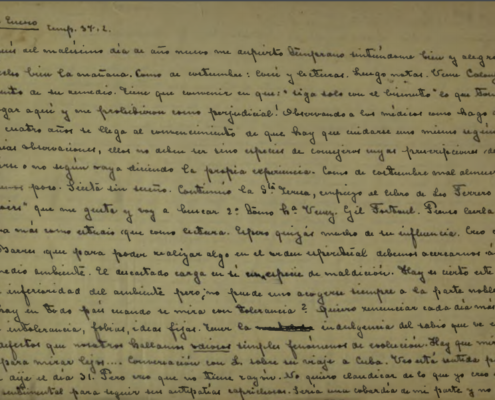

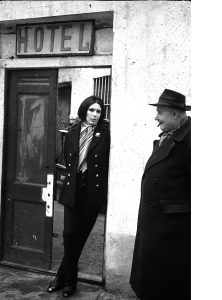

Sara Gallardo en la tapa de Confirmado

¿Alguna explicación para esta condición anfibia, digamos?

Sara Gallardo nace atravesada por una tensión fundacional. Por un lado, la estirpe de los Drago-Mitre, ligada a la élite intelectual y política de la Argentina liberal, con todo el peso de una herencia de responsabilidad pública, pero también con una sensibilidad extrema hacia el arte, la literatura y el teatro Colón, la cultura como marca de distinción; por otro, el nacionalismo católico ferviente de los Gallardo, con un mandato conservador de fe, familia y tradición. De ese núcleo en disputa surge una figura como la de Sara: una mujer que no se deja atrapar en un solo molde. Podía vivir en una casa divina o en una pensión mínima; instalarse en una capital europea o en un pueblito perdido. Disfrutaba tanto de un asado o unos fideos con tuco como de las delicatessen más sofisticadas. Podía vivir holgadamente o estar endeudada hasta el límite. Incluso, si encontraba papas en oferta, no dudaba en pasar una semana entera comiendo eso. Esa oscilación le otorgaba una identidad singularísima, que yo interpreto como una forma radical de libertad, libertad de querer vivirlo todo. Ahí está, por ejemplo, en 1960 yendo a La Habana a festejar el primer aniversario de la Revolución Cubana, cuando recién había publicado Enero (1958), la novela que le valió la invitación y las críticas de una rama familiar ofendida por la cuota de “comunismo” con que cargaron a la novela. O está viajando a Alemania para hacer la crónica de un país aún marcado por las ruinas del nazismo. O está internándose en el Chaco salteño, en tierra de Eisejuaz, para hacer una nota que, en el fondo, fue la excusa para escribir una de las novelas más experimentales y radicales de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX. Al mismo tiempo estaba la Sara que escribía sobre actualidad, moda y buen gusto en la sección “La donna è mobile” de Confirmado, donde recomendaba productos, señalaba tendencias, recorría las vidrieras de las galerías de la calle Florida. Esa Sara también era real: atenta al estilo, a las formas, al gesto de clase. A veces con distancia, otras con ironía, pero siempre con un radar finísimo para captar lo nuevo: la minifalda, la píldora anticonceptiva, la llegada del hombre a la Luna, la figura del ejecutivo moderno, los saberes de época, desde el psicoanálisis a la cerámica, las vanguardias del Instituto Di Tella. Para hablar de esa diversidad Sara se inventó un espacio de enunciación en el periodismo: escribía como alguien que no está informada, que macanea y puede hablar de cualquier cosa, para incluir, con malicia, lo vulgar, lo excesivo, lo “cache”. Hacia el final de sus días, se volvió mística. Pero, por encima de todo, siempre fue madre de tres hijos, una identidad que sostuvo y definió su vida como ningún otro rol.

Respecto de las entrevistas, pocas dejan algo en limpio. ¿Te dieron resultado?

Es una gran pregunta. Las entrevistas tienen una potencia enorme y una cuota inevitable de frustración. Una va entusiasmada, con la ilusión de encontrar la frase reveladora, la anécdota justa, y muchas veces eso no sucede. El entrevistado quizá empieza a hablar más de sí mismo que de Sara, exagera su vínculo o directamente dice que no sabe, que no se acuerda, que no tiene mucho para decir, o dice que tal o cual cosa no la grabe ni la repita. Es parte del juego, claro: cada quien construye su propia versión, y ahí es donde entro yo, para escuchar, registrar, cruzar relatos, filtrar. Es decir, decidir qué hacer con todo eso. Hay que escuchar porque lo fascinante está en los desvíos. Quizás un comentario menor, algo dicho al pasar, abre una imagen nueva o corrige una idea previa. Me pasó, por ejemplo, con dos personas que no se conocen entre sí: las dos me dijeron que durante su etapa en Roma Sara estaba alegre, la recordaban riéndose por la calle, cuando muchos acá dijeron que Sara estaba deprimida, Ese tipo de hallazgos, inesperados, son fundamentales. Y no nos olvidemos de una cuestión urgente: las personas que conocieron a Sara hoy son muy mayores. Eso hace que la entrevista cobre otra dimensión. Hay que llegar a tiempo, generar el clima adecuado, explicar bien el uso del material, a veces llevar un presente, compartir una merienda. Todo eso forma parte del trabajo y la aventura. Y cuando el encuentro sucede, tiene algo aurático: una vibra original, física. Estuve en la casa de su hija, me abracé con su prima, tomé café con sus amigas, fotografié cartas, recibí fotos, visité lugares. El trabajo del biógrafo, en este contexto, se vuelve más complejo y, hay que decirlo, más costoso. Desde pagar cafés a entrevistados hasta financiar viajes a lugares inciertos. Los estudios sobre biografía lo advierten: el biógrafo invierte. Esa inversión se vuelve un enemigo si no se cumplen las expectativas.

Hablando de lugares, ¿cómo es el tema de los domicilios en Sara?

Sara Gallardo contaba que había nacido en una casa de la calle Libertad al 1200. Su infancia urbana transcurrió en el primer piso de la avenida Callao 1870, cuando no estaba en el campo: en el piso inferior de la Chacra Gallardo en Bellavista o en el casco de la estancia San Pedro, en Chascomús. Ya de adulta, nunca tuvo un domicilio fijo ni compró una vivienda propia. Encadenaba alquileres heredados de sus abuelos, vivía en departamentos prestados o que lograba subalquilar en distintas ciudades. Tenía una voluntad clara de no afincarse. A diferencia de Pablo Neruda y Victoria Ocampo y sus casa-museo, Sara es “la escritora sin casa”. Recorrí algunos de los lugares donde vivió: departamentos sobre la 9 de Julio, sobre Callao, merodeé la Chacra Gallardo en Bellavista, que hoy pertenece al Opus Dei. Tengo pendiente el campo de Chascomús y La Cumbre, en Córdoba, donde se alojó con sus hijos a mediados de los años 70 en la casa de Mujica Láinez, y también Salta, adonde había viajado como cronista de Confirmado y entrevistó a Lisandro Vega, el hombre real detrás del personaje de Eisejuaz. Hay otras ciudades aún más lejanas: Barcelona, Rougemont en Suiza, Roma. Lugares que, por ahora, integran una lista de locaciones imposibles. A esto se suma que fue una viajera incansable. Ahora fijate que como si cada mudanza fuera una tachadura, Sara se deshacía de lo que tenía. No organizó su biblioteca, no clasificó sus notas, no preservó sus manuscritos. Como ya dije, no trabajó para la posteridad. Hoy en día muchos escritores ya proyectan su legado en términos virtuales: redes sociales, canales de YouTube, archivos digitales. Sara, en cambio, se fue borrando casi con intención. Murió hace poco más de tres décadas, y sin embargo no hay casa, no hay archivo, no hay museo. En contraste, su vida y su obra son de una gran intensidad. Incluso después de muerta se desplaza: como no había lugar para ella en el panteón de los Gallardo Esnaola, en el Cementerio de la Recoleta, terminó enterrada en la bóveda de los Mitre. Ni en la muerte fijó residencia definitiva.

¿Será que ella era elusiva como persona?

Sí, puede ser. Sara era una figura escurridiza, y esa cualidad también se traslada a su archivo, como dije antes. Hay zonas ahuecadas donde empiezo a poner en juego la imaginación. Son espacios peligrosos, claro, porque ahí se corre el riesgo de traicionar al personaje, pero son fértiles para la escritura: sin falsear, sin inventar lo que no se puede sostener, intento darle espesor a lo que quedó desdibujado. Imagino cómo era, cómo caminaba, cómo se sentaba frente a la máquina de escribir, qué ropa prefería. Sé que escribía con la mano derecha. Gracias al periodista Esteban Peicovich escuché su voz porque conservaba un audio de una entrevista que le había hecho en Barcelona. Fue una sensación extraña. Inolvidable. Esteban me ofreció una copia pero no sé por qué lo postergué y hoy, lamentablemente, él ya no está así que no puedo dar con esa grabación. En ese entonces no sabía que terminaría escribiendo su biografía.

Estás como James Boswell para quien las personas se volvían reales cuando podía verlas y escucharlas. Ese es el problema del biografiado muerto, ¿no?

No es lo mismo escribir la vida de alguien vivo que la de alguien que ya no está. Cuando Sara murió, en 1988, yo estaba en la escuela primaria. Esa distancia que es temporal, generacional y afectiva marca el proyecto. No tengo una experiencia directa con ella; lo que tengo son rastros, registros, relatos ajenos. Y sin embargo, con el tiempo, Sara se volvió una presencia cercana, cotidiana. Te diría que es parte de mi familia. Mi hijo le dice “Sara”, a secas. Por otro lado, salvo el libro de Josefina Fonseca, Sara Gallardo. La mujer de humo, que no es una biografía en sentido estricto, no existen otras biografías sobre las que pueda apoyarme, discutir o tomar distancia. No hay nada más allá de lo que circula en solapas de libros, entradas de Wikipedia, redes sociales o ciertos trabajos críticos. En ese sentido, el terreno es más libre, sí, pero también más incierto. Eso me obliga a pensar con mucho cuidado dónde y cómo pisar. No circulan registros audiovisuales de Sara, como sí ocurre con otros escritores de su época: no hay entrevistas o apariciones en televisión disponibles en YouTube. La familia no conserva grabaciones suyas. Fue una figura pública del siglo XX y no hay ni una sola imagen en movimiento. Supe que participó en los almuerzos de Mirtha Legrand, pero los tapes de esos programas se reutilizaban: se grababa encima y el material se perdía. Tampoco me la imagino como Beatriz Guido o Silvina Bullrich paseándose por los estudios de televisión. Ellas construyeron sus figuraciones públicas. Sara parecía más reacia.

Lo de los tapes era así. Los canales no daban valor al archivo. Mucho de lo que se recuperó fue debido a la exportación que se hacía en material fílmico y se encontraron latas en otros países de habla hispana. Sobre todo telenovelas.

Igual sigo en la búsqueda. Algún almuerzo con Mirtha, alguna aparición en las radios, una filmación en Súper 8, algo. Pero no aparecen. Están los huecos. Sara se despojó de libros, de ropa, de países, de ciudades, de casas, de papeles. A ella lo que le importaba era escribir.

Con los archivos nunca se sabe. Hoy tenemos el caso Beatriz Sarlo, con material aparentemente saqueado ya.

El caso de Beatriz Sarlo cobra especial resonancia porque es una figura muy visible en el ámbito intelectual y por su constante presencia en medios en los últimos años. Sin embargo, me da la impresión de que lo que está ocurriendo con su archivo es más común de lo que solemos imaginar. No todos los legados quedan bien organizados, protegidos o con un destino claro. Muchas veces quedan dispersos, en el éter, y nadie sabe bien qué pasa con ellos. En el caso de Sara, la situación es diferente. Ella no dejó un archivo institucional ni se encargó de organizar un testamento, sospecho que se habría reído de esa idea. Los materiales dispersos, cartas, manuscritos, primeras ediciones, fotos, papeles personales, están en manos privadas. Además, Sara tuvo tres hijos, lo que cambia la situación desde el punto de vista legal y patrimonial.

Respecto de los huecos, dos preguntas. La primera te la formulo desde mi perspectiva personal como investigadora. Un método propio al que llamo “unir los puntos” como los juegos para chicos que con un lápiz deben unir los puntos para que se forme la figura. Creo que el biógrafo o el investigador de cualquier objeto tiene que poder unir los puntos cuando llega a un camino que se termina, hay un vacío de tiempo y espacio y más adelante un nuevo punto a seguir. Para unir esos dos puntos debe usar la imaginación, probar lógicas y ver si esas lógicas dan pistas para buscar respuestas.

La imagen de los puntos me parece preciosa. Quizá me ayude pensar en una constelación de estrellas. Entonces me pregunto: ¿qué hago entre estrella y estrella? En esos espacios vacíos, confío en que llegará el dato que falta. Y si no aparece, trazaré una imaginación que no se aleje de la lógica. Muchas veces, en las biografías se reconstruyen las zonas roídas, agusanadas, con recursos de la ficción. Yo no quiero ficcionalizar, pero sí permitirme ciertos movimientos creativos. Sara definió su obra como un vidrio roto, para mí, este trabajo es un rompecabezas: una vida y obra rotas a propósito, imposibles de encasillar. Ese vacío o bien te genera horror vacui o bien da libertad para reconstruir, imaginar y conectar. Pieza a pieza, punto a punto, de estrella a estrella. Cuánta poesía encierra esa forma de acercarse a ella.

¿Pensás dar cuenta como narradora/biógrafa de ese procedimiento de imaginación como quien da testimonio autobiográfico del proceso de investigación? ¿Cuál será la voz y el punto de vista de la biografía?

Creo que hay que poner a disposición todas las herramientas que contribuyan a construir una versión de la biografía con la que me sienta identificada, una versión que me represente. Lo crucial es no falsear al personaje, aunque sí permitirle un movimiento, un vuelo, que tenga que ver con mi mirada, con mi forma de narrar. Más allá de la rigurosidad documental, me interesa cómo escribir esa vida. No se trata solo de qué contar, sino de definir una posición de enunciación que es, al mismo tiempo, estética e ideológica. Estoy en busca de un tono, de una forma que me sea propia. Para eso ensayo procedimientos, experimento con la estructura, asumo ciertos riesgos narrativos cuando intento construir una escena o darle ritmo y textura a una composición de lugar. No quiero que sea un retrato exhaustivo, ordenado y completo en el sentido bienpensante de las expectativas que suele despertar el género. Quiero que sea un texto en el que yo esté presente pero como escondida, que no me resulte ajeno, que me represente en mi modo de mirar, que es inevitablemente mi modo de escribir. Dar con el tono me está costando. Al principio quise escribir desde mi lugar de lectora, investigadora, crítica, pero pronto sentí que ese enfoque me dejaba en una posición insuficiente. Después me dispuse a explorar una vía que me permitiera registrar el lado B de la biografía. Así nació lo que llamé el “diario de la biografía”. No es una autobiografía, sino un espacio donde anoto lo que me va pasando durante el proceso de escritura. Esa dimensión más subjetiva, más íntima, me ayuda a orientar la voz narrativa sin perder de vista al personaje biografiado. Busco una zona libre para mi escritura.

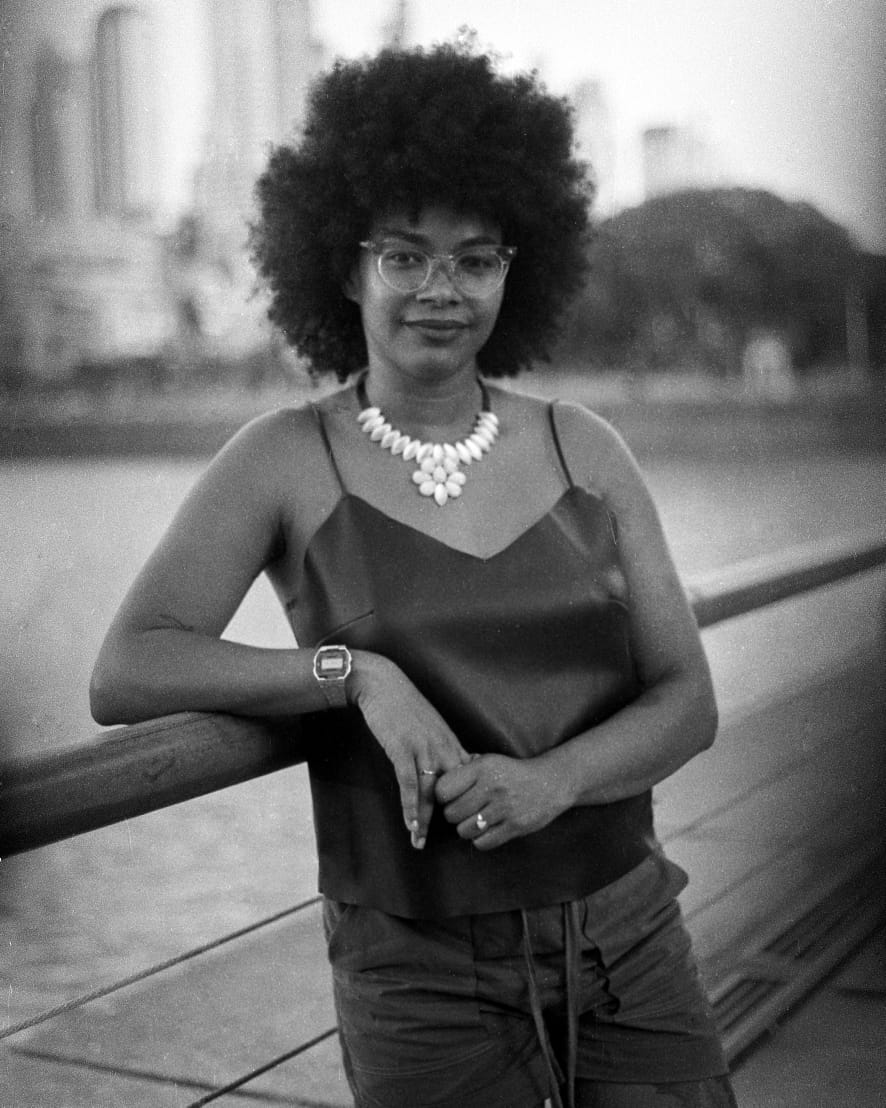

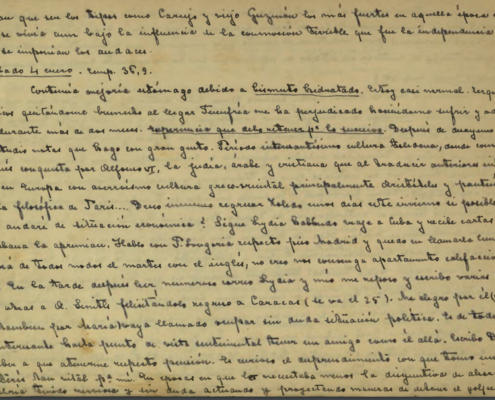

Sara Gallardo

Sería un diario de creación.

El diario de la biografía se volvió terapéutico para mí en un momento, aunque resultó demandando más tiempo del que esperaba. Anoto los avances, lo que me sucede durante el proceso, cuando me trabo escribiendo, cuando las palabras no fluyen, cuando la avalancha de información me abruma, o incluso cuando recurro a chistes internos para sobrellevarlo. Más de una vez pensé: “Ojalá se corte la luz y tenga una excusa para tomarme un descanso”, especialmente porque vivo en Flores, un barrio que sufre frecuentes cortes de luz. Es una idea más que verosímil. En ese diario registro todo: desde datos que aparecen en Wikipedia hasta las contradicciones entre versiones orales, pasando por las anécdotas que me comparten personas cercanas a Sara. Una de las cosas que más me inquietó en ese registro fue encontrar relatos opuestos sobre un hecho crucial en la vida de Sara, que no puedo ni quiero pasar por alto. Me sigue sorprendiendo cómo dos voces cercanas pueden narrar un mismo episodio de forma tan distinta, sobre todo cuando se trata de algo tan delicado como la muerte de su segundo marido, el escritor Héctor A. Murena. Esa muerte está rodeada de capas difíciles de desentrañar: lo que Sara supo, lo que le dijeron, lo que sospechó, lo que eligió no ver o no decir, lo que efectivamente vio. Me cuesta todavía hablar de eso sin tomar recaudos, sin que se active cierta forma de pudor. Que fue una pérdida decisiva, no hay dudas. En eso las versiones coinciden: hubo un amor profundo, una intensidad compartida. Pero lo que se suele afirmar con insistencia, que Murena le abrió un mundo nuevo de ideas o una dimensión literaria que ella no tenía, que le aconsejó salirse de los límites de su clase, me resulta discutible. Sara ya contaba con una imaginación poderosa, con una escritura que no necesitaba de una tutela, mucho menos masculina, para despegar. Y justamente por eso, por el peso que tiene este vínculo en su vida y en su obra, este episodio se vuelve un nudo complejo dentro de la biografía. Y ahí aparece otra pregunta: ¿cómo narrar esto sin convertirlo en un show? Lo que busco es un tono justo, en el doble sentido de precisión y justicia, que evite caer en un morbo brutal. Tampoco caer en una corrección política forzada en cada párrafo. Pero hay hechos reales que son gancheros y creo que me debo a mi público.

¿Cuál sería, entonces, concretamente, la alternativa para Murena? ¿Tiene que ver con el viaje a Italia donde ella está fantástica o es otro hecho?

Esto es así. Circulan distintas versiones. Una sostiene que, tras la muerte de Héctor A. Murena en 1975, una muerte dura, dolorosa, Sara cayó en una depresión. Según este relato, se retira de la vida porteña, se instala con sus hijos en Córdoba y, en 1978, deja el país rumbo a Europa, donde vivirá hasta su muerte, aunque finalmente muere en su ciudad natal. Todo eso es cierto: los hechos, digo. Después de La rosa en el viento, publicada en 1979, no vuelve a escribir ficción, salvo los libros infantiles, aunque continúa trabajando como periodista. Hasta ahí es una versión, pero también hay otra imagen, menos sombría: la de una Sara que, poco tiempo después de esa pérdida, aparece lejos de Buenos Aires, viviendo una nueva vida en Italia. En Roma se la ve contenta, rodeada de otro entorno, siempre acompañada de su hijo menor, respirando otros aires. Ahora bien, Murena fue una figura decisiva en la vida de Sara y es cierto que cuando una relación amorosa es también intelectual y creativa, algo de ese cruce inevitablemente incide en la forma de mirar el mundo. En ese sentido, la figura de Murena no puede quedar relegada ni mencionada al pasar en esta biografía porque su vínculo fue de partnership, una alianza vital e intelectual. Compartían círculos, lecturas, amigos del mundo de la cultura. Ella incluso escribió el prólogo de un libro de Murena junto a Vogelman, lo que da cuenta de un diálogo en el plano del pensamiento. Se leían, se corregían. Bueno, yo ahora me ando preguntando qué hacer con esa información. ¿Incluyo todas las versiones? ¿Elijo una? ¿Callo lo que no puedo verificar? ¿O puedo incorporar una voz que dialogue con mi faceta más literaria? Tal vez recurrir a una especie de ficción verdadera me ayude a narrar la contradicción. A veces, fantasear un poco, conectar los puntos, trazar líneas entre las estrellas, permite imaginar distintos universos posibles: ¿Sara se deprimió porque Murena murió en sus brazos? ¿O porque no murió en sus brazos? ¿Era que Buenos Aires estaba plagada de recuerdos? ¿Fue que Roma la deslumbró con su belleza y su espiritualidad? ¿Y si acaso esas versiones son todas verdaderas al mismo tiempo? Quizás la biografía sea eso: un espacio donde las versiones conviven sin cancelarse entre sí.

¿Sería una biografía que por tramos se permita ser una biografía especulativa? ¿Tiene título?

En cuanto al título, la editora propuso La rara, y me parece muy bueno, aunque sigo dándole vueltas. Además, rara y Sara riman, tienen rima consonante y se distinguen sólo por una letra, lo que le da una sonoridad especial que me gusta mucho. Pienso en esta elección como una gran apropiación política del término “rara”, algo similar a lo que hizo Tamara Kamenszain con la palabra “poetisa”, que buscó revertir los sentidos impuestos por los poetas “con mayúscula” hacia las mujeres que escribían versos. “Rara” remite a esas mujeres excepcionales que se destacaban en la escena pública por ser diferentes: mujeres sin hijos o con hijos naturales, mujeres que trabajaban, que eran consideradas “escandalosas”, que escribían. Pero esa excepción es una consigna machista, una forma de pensar desde un lente patriarcal que excluye y margina a quienes no encajan en el contrato moral y sexoafectivo normativo. Jorge Luis Borges llamó a Alfonsina Storni “comadrita y chillona”, en buena medida por su defensa de los derechos de las mujeres y los niños, y por empezar a correrse de la tradición tardo romántica de sus primeros poemarios. Por otro lado, tengo la idea de que Las descentradas (1929) de Salvadora Medina Onrubia podría también leerse como una respuesta tácita a la mirada de Borges y otros, para dar cuenta y autofigurarse como esas mujeres condenadas a la infelicidad por ser libres: por usar pantalones, fumar en público, no procrear, pero sobre todo por ser cerebrales, por escribir. Sara no es la “chillona” de Borges ni la “descentrada” de Salvadora, ni tampoco una escritora bestsellerista como el trío formado por Beatriz Guido, Marta Lynch y Silvina Bullrich. Es una “rara” nueva o distinta. Para mí, la idea es resignificar ese término que históricamente se usó para marginar y estigmatizar a las mujeres que no encajaban en el contrato socioafectivo y moral: “es rara porque no se casa”, “es rara porque no sigue las normas”, “es rara por cómo se viste”, y demás. Convertir ese “rara” en un lugar de agencia y poder.

Me gusta pensar “rara” en el sentido de extraña, pero también de escasa como los minerales raros que son valiosísimos.

Ambas cosas: me interesa “rara” tanto menos en su sentido de extraña que en el de escasa. Pero más me interpela la apropiación política. Es un término que, insisto, se usó para defenestrar a las mujeres, para ubicarlas en el lugar de la excepción, una etiqueta que en apariencia halaga, pero que en el fondo funciona como una coartada patriarcal para mantenerlas fuera de lo común, de lo central. ¡El arte de injuriar! No puedo dejar de vincular esta idea con su aparición en la tapa de la revista Confirmado, con motivo de la publicación de Los galgos, los galgos (1968), su novela más reconocida. Titularon: “Sara Gallardo, ese bicho”, que, aunque ambigua, captura con precisión su singularidad: una escritora que formaba parte del campo literario, pero desde una posición lateral, desmarcada, imposible de clasificar. “Rara”, entonces, no solo en el sentido de extraña, sino también como quien es perspicaz, intuitiva, con un ingenio filoso y una sensibilidad que desbordaba cualquier etiqueta. La rara porque es difícil de encontrar como la piedra preciosa. Esa mezcla de rareza y agudeza terminó construyendo una figura completamente fuera de norma y, a la vez, muy luminosa. Sara no era lo que se esperaba de una “chica bien”; hizo todo lo contrario de lo que la sociedad imaginaba para alguien con su apellido, su clase, su educación, su apariencia, incluso. Tal vez sin proponérselo, como si fuera su destino, sudamericano, por cierto, contrariar las expectativas.

¿Tenés listo el índice?

Eso sí está: el índice con los capítulos ya está armado. Muy provisorio, claro y ya empiezo a notar cómo va cambiando. El índice es, como dije, la promesa del libro. Esperemos que no sea, también, su condena.

Me gustaría ver el índice y también me gustaría que la biografía se llamara sólamente Rara sin el artículo.

Solamente rara. Mirá qué lindo. Rara como escondida.

Como encendida…

Sí, pero también escondida. Por algo me salió. Sara Gallardo, rara, como escondida. Y sin embargo, hospitalaria. En su autobiografía para jóvenes, Historia de mis libros y otras cosas, que aparece como paratexto en su nouvelle infantil ¡Adelante, la isla! (1982), Sara dice que el libro es un espacio hospitalario, un lugar de encuentro mucho mejor que un ascensor. Es una combinación poderosa: la figura esquiva de su columna “La donna è mobile”, “el Bicho Gallardo” de Confirmado, la escritora hospitalaria. Se me viene a la mente la foto de ella en su casa, de pie, en el balcón, con las ventanas abiertas de par en par, invitando a conocer sus libros. Quiero que este libro sea eso: una casa rara, una casa hospitalaria. El mejor regalo que puedo hacerle a Sara.